Реферат: Аналоговые импульсные вольтметры

1. Назначение прибора

Импульсные вольтметры предназначены для измерения амплитуд периодических импульсных сигналов с большой скважностью и амплитуд одиночных импульсов.

Вольтметры импульсного тока предназначены для измерения амплитуды видеоимпульсов любой полярности в широком диапазоне длительностей и частот следования, а также для измерения амплитуды радиоимпульсов и синусоидальных сигналов.

Высокоточные импульсные вольтметры используются для поверки и аттестации радиоизмерительной аппаратуры.

Основная трудность измерения амплитуды импульсных сигналов вызвана многообразием форм импульсов с широким диапазоном изменения временных характеристик – длительности импульса и скважности, влияющих на показания ИВ. При этом форма импульсов, временные параметры и их статистические характеристики не всегда известны оператору, поэтому невозможно внести соответствующую поправку в результат измерения.

Измерение амплитуды одиночных импульсов связано с дополнительными трудностями. Если при работе с периодическим сигналом имеется возможность накопить информацию об измеряемой величине многократным воздействием сигнала на измерительное устройств, то при работе с одиночными импульсами энергия, необходимая для измерения, поступает в измерительное устройство только в момент существования импульса.

Вольтметры импульсного тока по способу индикации измерения подразделяются на вольтметры импульсные стрелочные, у которых отсчет результатов измерения производится по стрелочному прибору, и вольтметры импульсные цифровые, у которых отсчет результатов измерения производится по цифровому табло с арабскими цифрами и указателю полярности измеряемого импульса.

Импульсные вольтметры градуируются в амплитудных значениях измеряемых импульсов.

2. Технические и метрологические характеристики

В нормативно-технической документации для импульсных вольтметров указывается диапазон допустимых значений длительности импульсов (или их частота) и скважность, при которых погрешности вольтметров находятся в пределах нормированных значений. Так, импульсный вольтметр В4-9А имеет верхние пределы измерений 2,5, 10, 20 В и основную погрешность ±(2,5–4,0) % при частоте следования импульсов 1 Гц – 300 МГц и скважности от 2 до 3∙108.

Характеристики некоторых электронных импульсных вольтметров, которые удалось найти, приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Основные характеристики |

В4-2 |

В4-3 |

В4-4 |

В4-9А |

||

|

Измерение видеоимпульсов |

||||||

| Диапазон измерений, В | 3—150 | 0,0003—1 | 3—150 | 1—20 | ||

| С делителем до, В | 500 | 100 | — | 200 | ||

| Пределы измерений, В | 15; 50; 150 | 0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 1 | 15; 50; 150 | 2,5; 10; 20 | ||

| Основная погрешность измерения, % | ± (4—6) | ± (4-6) |

± (4-6) |

± (2,5-4) | ||

| Длительность импульсов, мкс | 0,1—300 | 1—200 | 0.01— 200 | Более 0,001 | ||

| Длительность фронта импульсов, нс | — | — | — | — | ||

| Частота следования импульсов, кГц | — | 0,05—10 | 0,02—10 |

0,001— |

||

| Скважность | 50—2500 | 2—5000 | Более 2 |

2— |

||

| Входное сопротивление, МОм, | 0,2-20 | 1 | 5 | 75 Ом; 0,5 | ||

| с шунтирующей емкостью, пФ | 14 | 11 | 2,5—8 | 3 | ||

| Время установления показаний, с | 10 | — | — | 10 | ||

|

Измерение радиоимпульсов |

||||||

| Диапазон измерений, В | — | — | 10—150 | 1—20 | ||

| Пределы измерений, В | — | — | 50—150 | 2;5;10;20 | ||

| Частота заполнения, МГц | — | — | До 300 | До 300 | ||

| Основная погрешность измерения, % | — | — | ± (4-6) | ± (4—10) | ||

|

Измерение синусоидального напряжения |

||||||

| Диапазон измерений, В | — | 0,0003—1 | — | 1—20 | ||

| Пределы измерений, В | — | 0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 1 | — | 2; 5; 10; 20 | ||

| Диапазон частот | — | 30 Гц— 500 кГц | — | 20 Гц — 300 МГц | ||

| Основная погрешность измерения, % | — | ± (4—10) | — |

± (4—Ю) |

||

| пределы температур, °С |

|

|

|

|

||

|

относительная влажность воздуха, %, |

80 | 90 | 90 | 95 | ||

| при температуре, °С | 20 | 25 | 25 | 30 | ||

|

Питание: напряжение, В, частотой, Гц: 50 |

220 | 220 | 220 | 220 | ||

| Потребляемая мощность, В•А | 30 | 100 | 140 | 25 | ||

| Габаритные размеры, мм | 310x320x200 | 328x250x211 | 285х280х390 | 320х290х220 | ||

| Масса, кг | 7 | 9 | 15 | 7.5 | ||

| Основные характеристики |

В4-11 |

B4-I2 |

В4-14 |

В4-16 |

||

|

Измерение видеоимпульсов Диапазон измерений, В |

1—150 | 0,001—1 100 | 0,01—1 100 | 0,02—2 20 | ||

|

с делителем до, В Пределы измерений, В |

1—15; 10—150 | 0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 1 | 0,03; 0,1; 0,3; 1 |

0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 |

||

| Основная погрешность измерения, % | ± (0,2— 1,7) | ± (4—6) | ± (4—10) | ±2±-10 мВ | ||

| Длительность импульсов, мкс | 0,01—25 | 0,1—300 | 0,003—100 | - | ||

| Длительность фронта импульсов, нс | - | Более 15 | 0,5—100 | Более 1 | ||

| Частота следования импульсов, кГц | Более 0,02 | 0,05—100 |

0,025— |

Более 0,1 | ||

| Скважность |

|

Более 2 | Более 5 | - | ||

| Входное сопротивление, МОм, | 33 кОм/В | 1 | 0,003 | 0,001 | ||

| С шунтирующей емкостью, пФ | 1,5 | 10 | 12 | - | ||

| Время установления показаний, с | 8 | 6 | 10 | 5 | ||

|

Измерение радиоимпульсов Диапазон измерений, В |

1—150 | - | 0,01—100 | - | ||

| Пределы измерений, В | 15—150 | — | 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30; 100 | — | ||

| Частота заполнения, МГц | До 1000 | - | До 100 | - | ||

| Основная погрешность измерения, % | ±(1-12) | — | ± (4-10) ±(1-2) мВ | — | ||

|

Измерение синусоидального напряжения Диапазон измерений, В |

1,5—150 | 0,001—1 | 0,01—100 | — | ||

| Пределы измерений, В | 15—150 | 0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 1 | 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30; 100 | — | ||

| Диапазон частот | 20 Гц— 1000 Мгц | 0,5 Гц— 5 МГц | До 100 МГц | — | ||

| Основная погрешность измерения, % | ± (0,2—12) | ± (4-6) | ± (4-10)±2 мВ | — | ||

| Пределы температур, 0С |

— 30 |

-30 |

+ 5 |

+ 10 |

||

| относительная влажность воздуха, %, | 80 | 98 | 95 | 80 | ||

| При температуре, 0С | 20 | 35 | 30 | 20 | ||

| Питание: напряжение, В, частотой, 50 Гц: | 220 | 220 | 220 | 220 | ||

| Потребляемая мощность, В- А | 100 | 20 | 15 | 25 | ||

| Габаритные размеры, мм | 630х350х340 | 242x162x253 | 360x160х260 | 366x160x260 | ||

| Масса, кг | 30 | 8 | 10 | 10 | ||

3-4. Структурная схема аналогового электронного импульсного вольтметра, принцип работы импульсного вольтметра

Электронный вольтметр переменного напряжения состоит из преобразователя переменного напряжения в постоянное, усилителя и магнитоэлектрического индикатора. Часто на входе вольтметра устанавливается калиброванный делитель напряжения, с помощью которого увеличивается верхний предел измеряемого напряжения. В зависимости от вида преобразования показание вольтметра может быть пропорционально амплитудному (пиковому), средневыпрямленному или среднеквадратическому значению измеряемого напряжения. Однако, шкалу импульсных вольтметров градуируют в амплитудных значениях, а шкалу любого другого электронного вольтметра градуируют в среднеквадратических (действующих) значениях напряжения синусоидальной формы.

Импульсные вольтметры. При измерении напряжения импульсной формы

требуется определить высоту импульсов, т. е. значение ![]() . Для этой цели применяют

электронные вольтметры с амплитудным преобразователем с открытым входом (см.

рис. 2).

. Для этой цели применяют

электронные вольтметры с амплитудным преобразователем с открытым входом (см.

рис. 2).

Результат измерения содержит погрешность, возникающую в связи с

неполным зарядом конденсатора в течение длительности импульса ![]() и значительным разрядом

конденсатора в интервале между импульсами

и значительным разрядом

конденсатора в интервале между импульсами ![]() . Абсолютная погрешность

. Абсолютная погрешность ![]() ,

относительная —

,

относительная — ![]() . Погрешность тем больше, чем

больше скважность.

. Погрешность тем больше, чем

больше скважность.

Вольтметр амплитудного (пикового) значения (рис. 1) состоит из амплитудного преобразователя ЛПр, усилителя постоянного тока УПТ и магнитоэлектрического индикатора, градуированного в вольтах. На входе вольтметра иногда предусматривается делитель напряжения ДН.

Амплитудный преобразователь выполняют по схеме с открытым или закрытым входом.

Амплитудный преобразователь с открытым входом (рис. 2, а) представляет

собой последовательное соединение диода Д с параллельно соединенными

резистором R и конденсатором С. Если к зажимам I—2 приложено

напряжение ![]() от

источника с внутренним сопротивлением

от

источника с внутренним сопротивлением ![]() , то конденсатор через диод

заряжается до некоторого значения

, то конденсатор через диод

заряжается до некоторого значения ![]() , которое приложено к электродам

диода так, что он большую часть периода закрыт, т. е. работает в режиме отсечки

(рис. 2, б). В течение каждого периода диод открывается на некоторый

промежуток времени

, которое приложено к электродам

диода так, что он большую часть периода закрыт, т. е. работает в режиме отсечки

(рис. 2, б). В течение каждого периода диод открывается на некоторый

промежуток времени ![]() , когда

, когда ![]() , и конденсатор подзаряжается

импульсом тока

, и конденсатор подзаряжается

импульсом тока ![]() до напряжения

до напряжения ![]() ; постоянная времени

заряда

; постоянная времени

заряда ![]() ,

где

,

где ![]() —

сопротивление открытого диода. Затем диод закрывается и конденсатор

разряжается через резистор R в течение интервала

—

сопротивление открытого диода. Затем диод закрывается и конденсатор

разряжается через резистор R в течение интервала ![]() ; постоянная времени разряда

; постоянная времени разряда ![]() .

.

Постоянные времени должны отвечать следующим условиям: ![]() и

и ![]() , где

, где ![]() , и

, и ![]() — границы

частотного диапазона вольтметра. Очевидно, что

— границы

частотного диапазона вольтметра. Очевидно, что ![]() и

и ![]() .

.

Результатом амплитудного преобразования является среднее значение

слабопульсирующего напряжения ![]() , которое в отличие от Um называют пиковым

значением

, которое в отличие от Um называют пиковым

значением ![]() :

:

![]() , (1)

, (1)

где ![]() — угол отсечки тока диода. Он

равен:

— угол отсечки тока диода. Он

равен:

(2)

(2)

где

![]() (3)

(3)

— сопротивление нагрузки преобразователя с учетом входного

сопротивления усилителя постоянного тока ![]() .

.

Для оценки Um и ![]() по формуле (1)

подставим в (2) и (3) практические значения сопротивлений; R=80 МОм,

по формуле (1)

подставим в (2) и (3) практические значения сопротивлений; R=80 МОм, ![]() ,

, ![]() ; сопротивлением

; сопротивлением ![]() пренебрегаем;

находим

пренебрегаем;

находим ![]() ,

и

,

и ![]() . Таким

образом,

. Таким

образом, ![]() .

.

Напряжение ![]() поступает на вход усилителя

постоянного тока, входное сопротивление которого большое, а выходное — малое. УПТ

служит для согласования выходного сопротивления преобразователя с

сопротивлением индикатора и для повышения чувствительности вольтметра.

поступает на вход усилителя

постоянного тока, входное сопротивление которого большое, а выходное — малое. УПТ

служит для согласования выходного сопротивления преобразователя с

сопротивлением индикатора и для повышения чувствительности вольтметра.

Амплитудный преобразователь с закрытым входом (рис. 3) представляет

собой последовательное соединение конденсатора постоянной емкости С с

параллельно соединенными диодом Д и резистором R. Процесс преобразования

переменного напряжения в постоянное ![]() аналогичен рассмотренному

выше, с тем отличием, что на зажимах 3—4 имеются значительные

пульсации напряжения, для сглаживания, которых предусмотрен фильтр

аналогичен рассмотренному

выше, с тем отличием, что на зажимах 3—4 имеются значительные

пульсации напряжения, для сглаживания, которых предусмотрен фильтр ![]() .

.

Процессы

преобразования пульсирующего напряжения преобразователем

с открытым и закрытым входом различны и зависят от полярности подключения к

входным зажимам 1—2 постоянной составляющей пульсирующего напряжения.

Если на вход амплитудного преобразователя с открытым входом включено

пульсирующее напряжение так, что «+» постоянной составляющей приложен к аноду

диода, то выходное напряжение ![]() , где

, где ![]() - постоянная составляющая,

- постоянная составляющая, ![]() - амплитуда

положительного полупериода переменного составляющей (рис. 4, а).

- амплитуда

положительного полупериода переменного составляющей (рис. 4, а).

Если к аноду диоду приложен «-» постоянной составляющей, то диод

закрыт все время и преобразования нет. Если к аноду амплитудного напряжения с

закрытым входом приложено пульсирующее напряжение, то конденсатор С заряжен

постоянной составляющей ![]() и преобразователь реагирует

только на переменную составляющую: если к аноду диода приложен «+», то выходное

напряжение

и преобразователь реагирует

только на переменную составляющую: если к аноду диода приложен «+», то выходное

напряжение ![]() ,

а если «—», то

,

а если «—», то ![]() (рис. 4, б). Это полезное

свойство вольтметров с закрытым входом измерять отдельно значения напряжения

положительного или отрицательного полупериодов широко используется для

определения симметричности амплитудной модуляции, наличия ограничения сигналов

и т. д.

(рис. 4, б). Это полезное

свойство вольтметров с закрытым входом измерять отдельно значения напряжения

положительного или отрицательного полупериодов широко используется для

определения симметричности амплитудной модуляции, наличия ограничения сигналов

и т. д.

Частотные свойства амплитудного преобразователя определяются его

эквивалентной схемой (рис. 5, а). Здесь ![]() ,

, ![]() и

и ![]() ,

, ![]() — индуктивности и сопротивления

проводов, соединяющих внешние зажимы 1—2 с внутренними точками схемы 3—4;

Свх — сумма всех паразитных емкостей, имеющихся на входе: между

зажимами 1—2, 3—4, соединительными проводами 1 — 3, 2 — 4, а

также междуэлектродная емкость диода

— индуктивности и сопротивления

проводов, соединяющих внешние зажимы 1—2 с внутренними точками схемы 3—4;

Свх — сумма всех паразитных емкостей, имеющихся на входе: между

зажимами 1—2, 3—4, соединительными проводами 1 — 3, 2 — 4, а

также междуэлектродная емкость диода ![]() ;

;![]() — активное входное

сопротивление вольтметра, нагружающее источник измеряемого напряжения.

— активное входное

сопротивление вольтметра, нагружающее источник измеряемого напряжения.

Сопротивление ![]() определяется в основном двумя

составляющими; тепловыми (

определяется в основном двумя

составляющими; тепловыми (![]() ) потерями в диоде Д и резисторе

) потерями в диоде Д и резисторе

![]() (см. рис.

2, а и 3), а также потерями в диэлектрике

(см. рис.

2, а и 3), а также потерями в диэлектрике ![]() входной емкости

входной емкости ![]() . Обе составляющие

действуют параллельно, и потому

. Обе составляющие

действуют параллельно, и потому ![]() .

.

В преобразователе с открытым входом ![]() , с закрытым входом —

, с закрытым входом — ![]() . Известно, что

потери в диэлектрике возрастают с частотой, поэтому сопротивление,

эквивалентное потерям, уменьшается:

. Известно, что

потери в диэлектрике возрастают с частотой, поэтому сопротивление,

эквивалентное потерям, уменьшается: ![]() , где

, где ![]() — угол потерь. Отсюда следует,

что по мере возрастания частоты измеряемых напряжений входное сопротивление

уменьшается (рис. 5, б). Практически на низких частотах

— угол потерь. Отсюда следует,

что по мере возрастания частоты измеряемых напряжений входное сопротивление

уменьшается (рис. 5, б). Практически на низких частотах ![]() составляет единицы

мегаом, а на высоких — десятки и даже единицы килоом.

составляет единицы

мегаом, а на высоких — десятки и даже единицы килоом.

Амплитудные (пиковые) вольтметры характеризуются невысокой

чувствительностью (порог чувствительности ![]() ) и широкой полосой частот (до 1

ГГц). Если применить пиковый вольтметр с закрытым входом, то потеря постоянной

составляющей импульсного напряжения вызывает погрешность и при малой скважности.

Поэтому в технических характеристиках импульсных вольтметров, выполненных с

амплитудным преобразованием, указаны предельные значения длительностей

импульсов и их скважностей, при которых показания вольтметра содержат

нормированные погрешности.

) и широкой полосой частот (до 1

ГГц). Если применить пиковый вольтметр с закрытым входом, то потеря постоянной

составляющей импульсного напряжения вызывает погрешность и при малой скважности.

Поэтому в технических характеристиках импульсных вольтметров, выполненных с

амплитудным преобразованием, указаны предельные значения длительностей

импульсов и их скважностей, при которых показания вольтметра содержат

нормированные погрешности.

Для точных измерений импульсных напряжений преимущественно

применяются вольтметры компенсационные (рис. 6, б). Здесь

амплитудное значение измеряемого напряжения, заряжающее конденсатор С через

диод Д, компенсируется (уравновешивается) постоянным образцовым напряжением

![]() (рис. 6,

в). В момент компенсации ток гальванометра равен нулю и образцовое напряжение

равно

(рис. 6,

в). В момент компенсации ток гальванометра равен нулю и образцовое напряжение

равно ![]() .

Значение UK образцового напряжения измеряется точным

вольтметром постоянного тока.

.

Значение UK образцового напряжения измеряется точным

вольтметром постоянного тока.

С помощью вольтметров компенсационного типа можно также измерять амплитудное значение синусоидального напряжения и напряжение постоянного тока. Погрешность определяется чувствительностью указателя компенсации — гальванометра и точностью установки и измерения образцового напряжения. Для этой цели часто применяют цифровые вольтметры. Для измерения очень коротких импульсов разработаны более совершенные вольтметры с автокомпенсацией (рис, 7). Принцип автокомпенсации заключается в преобразовании измеряемого напряжения в компенсирующее с последующим точным измерением его значения.

Входной импульс через диод Д заряжает конденсатор ![]() до значения

до значения ![]() , что

обеспечивается малой постоянной времени цепи заряда

, что

обеспечивается малой постоянной времени цепи заряда ![]() соизмеримой с длительностью

импульса

соизмеримой с длительностью

импульса ![]() (емкость

конденсатора

(емкость

конденсатора ![]() — единицы пикофарад). На

конденсаторе С2 образуется напряжение UC2, которое через резистор

— единицы пикофарад). На

конденсаторе С2 образуется напряжение UC2, которое через резистор ![]() поступает на

конденсатор

поступает на

конденсатор ![]() в

качестве компенсирующего. Элементы нагрузки второго детектора

в

качестве компенсирующего. Элементы нагрузки второго детектора ![]() и

и ![]() выбираются так, чтобы

их постоянная времени была много большей длительности периода следования

измеряемых импульсов:

выбираются так, чтобы

их постоянная времени была много большей длительности периода следования

измеряемых импульсов: ![]() . Конденсатор С2

в интервалах между импульсами разряжается незначительно. На вход усилителя У

поступает разность напряжений

. Конденсатор С2

в интервалах между импульсами разряжается незначительно. На вход усилителя У

поступает разность напряжений ![]() ; выходное напряжение усилителя

детектируется и подзаряжает конденсатор С2. Чем больше коэффициент

усиления усилителя, тем ближе значение

; выходное напряжение усилителя

детектируется и подзаряжает конденсатор С2. Чем больше коэффициент

усиления усилителя, тем ближе значение ![]() к

к

![]() .

Напряжение

.

Напряжение ![]() измеряется

цифровым вольтметром постоянного тока ЦВ.

измеряется

цифровым вольтметром постоянного тока ЦВ.

Преимущества автокомпенсационных вольтметров заключаются в отсутствии индикатора момента компенсации — гальванометра и источника образцового напряжения, а также в уменьшении погрешности измерения.

5. Расчет делителя

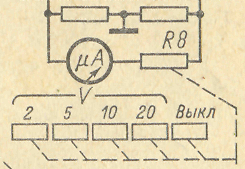

Пределы измерения выбираются кнопочным переключателем путем включения соответствующего резистора R8 (рис.8) в цепь питания стрелочного прибора (микроамперметра).

Рис.8. Схема выбора пределов измерения.

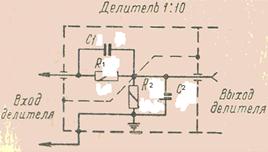

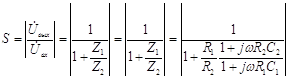

Делитель 1:10 напряжения смешанного типа представлен на рис. 9:

Рис.9. Делитель напряжения.

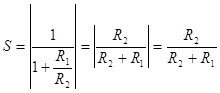

Для расчета делителя напряжения 1:10 запишем соотношение для коэффициента преобразования:

![]() ,

, ![]() - комплексные сопротивления

ветвей с параллельными

- комплексные сопротивления

ветвей с параллельными ![]() ,

, ![]() и

и ![]() ,

, ![]() . Для того чтобы

. Для того чтобы ![]() был

частотно-независимым, надо чтобы выполнялось условие:

был

частотно-независимым, надо чтобы выполнялось условие:

![]() , если

это выполнено, то получим:

, если

это выполнено, то получим:

.

.

Тогда для делителя 1:10 получим:

![]() .

.

Примем ![]() ,

, ![]() . А для емкостей получим:

. А для емкостей получим:

![]() . Примем

. Примем ![]() , тогда

, тогда ![]()

6. Пределы измерений

Прибор имеет четыре предела измерения амплитуды импульсов: 2, 5, 10 и 20 В.

7. Погрешности

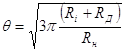

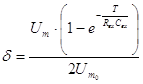

Погрешность измерения амплитуды исследуемого напряжения определяется разрядом конденсатора за период измеряемого напряжения:

![]() ,

,

где Т — период

измеряемого сигнала; ![]() — постоянная времени

цепи разряда.

— постоянная времени

цепи разряда.

Относительная погрешность измерения ![]() считая, что

считая, что ![]() получаем:

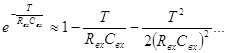

получаем:  или с учетом

разложения в ряд функции:

или с учетом

разложения в ряд функции:

,

,

ограничиваясь первыми двумя членами ряда, имеем:

![]() ,

,

Где ![]() - частота

- частота

Из выражения следует, что погрешность тем больше, чем ниже частота измеряемого напряжения. Основная погрешность связана с частотой следования импульсов. Дополнительная связана со скважностью импульсов и их длительностью.

Выводы

Используя электронную схему регистрации напряжения при помощи амплитудного преобразователя с открытым или с закрытым входом можно измерить пиковое напряжение, что позволяет измерять импульсные напряжения.

Измерение импульсных напряжений при помощи компенсационных и автокомпенсационных вольтметров позволяет достичь большей точности.