Шпаргалка: Краткое изложение материала статистики с формулами

курс лекций

Краткое изложение материала статистики

с формулами

Брянск 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статистика населения, трудовых ресурсов, занятости и безработицы

Статистика национального богатства

Статистическая методология национального счетоводства и макроэкономических расчетов

Статистика эффективности экономической деятельности в условиях рынка

Статистика финансов

Статистика уровня жизни населения

Статистика конъюнктуры рынка

Статистическое изучение качества продукции

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ, ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ

Расчет средней численности населения

Средняя

численность населения (![]() ) характеризует численность населения

за период времени. Исчисляется по формулам среднего уровня моментного ряда динамики.

) характеризует численность населения

за период времени. Исчисляется по формулам среднего уровня моментного ряда динамики.

1. При наличии данных на начало и на конец периода:

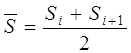

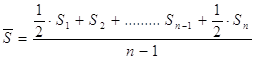

2. Если информация о численности населения известна на определенные даты с равными интервалами, то используется формула средней хронологической:

3. При наличии информации на моменты времени с неравными интервалами:

,

,

где S – средняя численность населения в каждом интервале;

t – величина интервала (продолжительность).

Понятие и показатели естественного движения населения

Естественное движение – изменение численности населения за счет рождений и смертей.

Интенсивность естественного движения характеризуют абсолютные показатели (число родившихся, число умерших, естественный прирост) и относительные показатели (общие и специальные коэффициенты), которые рассчитываются на 1000 человек населения (в промилле). При расчете общих коэффициентов в знаменателе всегда берется общая (средняя) численность населения, при расчете частных коэффициентов – численность определенной группы населения, которая представляет интерес с позиций статистического исследования.

1.

Общий коэффициент рождаемости:![]() ,

,

где N – число родившихся за рассматриваемый период.

2.

Общий коэффициент смертности:![]() ,

,

где М – число умерших за рассматриваемый период.

3.

Коэффициент естественного прироста:![]() , или

, или

![]() .

.

4.

Общий коэффициент брачности: ![]() ,

,

где В – количество заключенных браков за рассматриваемый период.

5.

Общий коэффициент разводов: ![]() ,

,

где D – количество разводов за рассматриваемый период.

6.

Коэффициент соотношения браков и разводов: ![]()

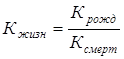

7. Коэффициент жизненности В. Н. Покровского:

![]() , или

, или

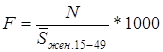

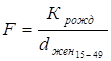

8. Специальный коэффициент рождаемости:

,

,

где

![]() средняя численность женщин

в фертильном возрасте, т.е. от 15 до 49 лет.

средняя численность женщин

в фертильном возрасте, т.е. от 15 до 49 лет.

Специальный коэффициентрождаемости может быть исчислен также следующим образом:

.

.

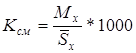

9. Возрастные коэффициенты рождаемости и смертности характеризуют отдельные возрастные группы населения.

,

,

где x – возрастная группа;

М х – число родившихся (умерших) за год в возрасте х лет;

![]() - среднегодовая численность населения данной возрастной

группы.

- среднегодовая численность населения данной возрастной

группы.

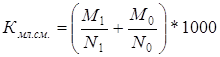

10. Коэффициент младенческой смертности (Кмл. смерт) характеризует уровень смертности детей в возрасте до I года:

,

,

где М1 - число умерших в возрасте до I года из числа родившихся в данном году;

N1 - число родившихся в данном году;

М0 - число умерших в возрасте до I года в данном году из числа родившихся в предыдущем году;

N0 - число родившихся в предыдущем году.

Понятие и показатели миграции населения

Миграционное (механическое) движение представляет собой перемещение людей через границы административно-хозяйственных единиц, связанное со сменой места жительства.

Миграционные потоки в статистике классифицируются по ряду признаков:

- в зависимости от характера пересечения границ (внутренняя и внешняя миграция);

- в зависимости от времени (постоянная, временная, сезонная и маятниковая миграция (ежедневные передвижения людей от места жительства к месту работы или учебы));

- в зависимости от направления (из города в город, из города в село, из села в город, из села в село);

- в зависимости от формы организации (организованная и стихийная);

- в зависимости от мер, принимаемых государством (добровольная и принудительная);

- в зависимости от характера (политическая, экономическая и социальная).

Интенсивность миграции характеризуют абсолютные показатели (численность прибывших, численность выбывших из данного населенного пункта, механический прирост) и относительные показатели (общие и специальные коэффициенты).

1. Коэффициент механического прироста (интенсивности миграции) населения:

.

.

2. Коэффициент общего прироста населения:

![]() или

или ![]() .

.

3. Коэффициент прибытия:

![]() .

.

4. Коэффициент выбытия:

![]() .

.

5. Коэффициент интенсивности миграционного оборота:

![]() .

.

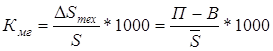

6. Коэффициент эффективности миграции:

![]() .

.

Расчет перспективной численности населения

Для изучения движения населения и для перспективных вычислений рассчитывают и анализируют т.н. вероятностные таблицы - таблицы смертности и таблицы средней продолжительности жизни. Вероятностные таблицы базируются на следующих показателях:

- возраст наступления события для каждой группы населения;

- количество человек в каждой возрастной группе;

- вероятность пребывания в прежнем состоянии.

Рассмотрим порядок построения вероятностных таблиц на примере таблицы смертности. Таблица смертности – система взаимосвязанных показателей, зависящих от уровня смертности, отнесенных к различным возрастам. Таблица смертности строится как бы для одного поколения (родившихся в одном году). Численность поколения условно считается равной 10000 или 100000 человек. В таблице для каждого возраста содержатся следующие показатели:

1. Число доживающих до возраста х лет – lx; lx=lx-1 * px-1;

2. Число умирающих в возрасте х лет – dx;

3. Вероятность умереть в течение предстоящего года жизни для лиц, достигших возраста х лет - qx:

;

;

4. Вероятность дожить до следующего возраста для лиц, достигших возраста х лет - px:

![]() ;

;

5. Среднее число живущих в возрасте х лет Lx:

![]() ;

;

6. Число человеко-лет предстоящей жизни от возраста х лет до предельного возраста

Тх:

; Tx=Tx-1-Lx-1;

; Tx=Tx-1-Lx-1;

7. Ожидаемая продолжительность жизни – число лет, которое предстоит прожить в среднем одному человеку, если на протяжении дальнейшей жизни этого поколения в каждом возрасте сохранится интенсивность смертности данного периода –

![]() :

:  ;

;

8. Коэффициент дожития (коэффициент передвижки) в возрасте x - показатель, характеризующий степень естественного уменьшения численности поколения за период от начала данного до начала следующего календарного года - Рх:

.

.

Показатели анализа трудовых ресурсов

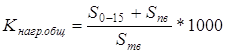

1. Коэффициент общей нагрузки населения трудоспособного возраста:

,

,

гдеS0-15 – численность населения в возрасте от 0 до 15 лет;

Sпв – численность населения пенсионного возраста;

Sтв – численность населения трудоспособного возраста.

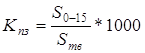

2. Коэффициент пенсионной нагрузки населения трудоспособного возраста:

.

.

3. Коэффициент потенциального замещения:

.

.

Кнагр.общ=Кпн+Кпз

4. Коэффициент экономической активности:

![]() ,

,

гдеЭА – численность экономически активного населения.

Коэффициенты занятости и безработицы могут быть:

- общими (при расчете в числителе берется численность занятых (безработных), в знаменателе – общая (средняя) численность населения);

- специальными (в числителе – численность занятых (безработных), в знаменателе – численность трудовых ресурсов, численность населения в трудоспособном возрасте или численность экономически активного населения). Например, коэффициенты занятости и безработицы экономически активного населения рассчитываются:

Коэффициент

занятости: ![]() ,

,

где З – численность занятых.

Коэффициент

безработицы ![]() ,

,

где Б – численность безработных.

СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА

Балансы основных фондов

Изменение объема основных фондов за год отражается в балансе основных фондов. Он составляется в двух оценках:

- по полной балансовой стоимости:

ПСк.г.=ПСн.г+П-В,

где ПС – первоначальная стоимость основных фондов на начало и конец года;П - стоимость введенных в действие новых ОФ за год;

В – стоимость выбывших за год ОФ.

- по остаточной балансовой стоимости:

ОСк.г.=ОСн.г.+Пос-Вос-И,

гдеОС – остаточная стоимость основных фондов на начало и конец года;

Пос – остаточная стоимость введенных в действие новых ОФ за год;

Вос – остаточная стоимость выбывших за год ОФ;

И – износ ОФ, начисленный за год.

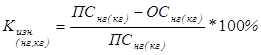

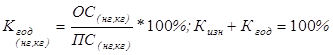

Показатели состояния основных фондов

1. Коэффициент износа - характеризует долю той части стоимости ОФ, которая уже перенесена на продукт.

2. Коэффициент годности – характеризует долю стоимости ОФ, которая еще не перенесена на продукт.

.

.

Показатели движения основных фондов

1. Коэффициент обновления – характеризует долю новых фондов в общей их массе на конец года.

![]() .

.

2. Коэффициент выбытия – характеризует долю выбывших в течение года ОФ, к полной стоимости их на начало года.

.

.

3. Коэффициент интенсивности обновления ОФ.

![]() .

.

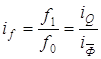

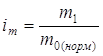

Показатели использования основных фондов

1. Фондоотдача - характеризует выпуск продукции на рубль стоимости ОПФ.

![]() [руб./руб.],

[руб./руб.],

где f – фондоотдача;

Q – объем производимой продукции за период;

Ф – среднегодовая стоимость ОФ за тот же период.

.

.

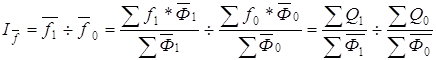

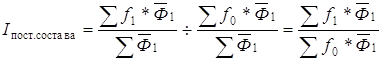

Важнейшая задача статистики ОФ – анализ динамики фондоотдачи. Для этого используются индексы фондоотдачи переменного состава, постоянного и структурных сдвигов.

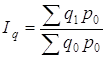

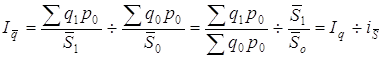

Индекс переменного состава - показатель динамики среднего уровня фондоотдачи в отчетном периоде по сравнению с базисным.:

На него влияют:

изменение индивидуальных уровней фондоотдачи по каждому виду ОФ;

изменение доли ОФ с разным уровнем фондоотдачи (структурный фактор).

Индекс постоянного состава показывает, на сколько в среднем изменилась фондоотдача в отчетном периоде по сравнению с базисным за счет 1-го фактора индексного уровня f по каждому уровню ОФ (по цеху, предприятию, отрасли):

Если Iпер.состава>Iпост.состава, значит, в распределении фондов произошли благоприятные структурные сдвиги: увеличение предприятий с более высоким уровнем фондоотдачи.

Индекс структурных сдвигов – показывает изменение (динамику) среднего уровня фондоотдачи в отчетном периоде по сравнению с базисным за счет изменения стоимостной структуры ОФ предприятия (цеха, отрасли) по сравнению с базисным.

Анализ влияния использования ОФ на динамику производства продукции:

![]()

![]() ;

;

![]() ;

;![]()

![]()

2. Фондоемкость - характеризует уровень затрат ОФ на единицу продукции.

[руб./руб.].

[руб./руб.].

3. Фондовооруженность – характеризует уровень наличия средств труда на одного рабочего.

![]() [руб./чел.],

[руб./чел.],

где N – среднегодовая численность работников.

Улучшение

использования ОФ – не только важнейший источник роста объема продукции, но и

экономии капитальных затрат. В связи с этим проводится оценка изменения

потребности в ОФ за счет улучшения их использования. Относительная экономия ОФ:

![]() . Если результат

положительный, имеет место перерасход ОФ, если отрицательный – экономия ОФ.

. Если результат

положительный, имеет место перерасход ОФ, если отрицательный – экономия ОФ.

Фондовооруженность и фондоотдача связаны между собой через производительность труда.

![]() [руб./чел.]

[руб./чел.]

![]()

![]()

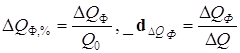

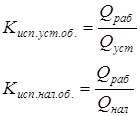

Степень использования оборудования

1. Коэффициент использования парка оборудования:

2. Коэффициент сменности:

![]()

где число станко- (машино-) дней – произведение среднего числа единиц оборудования и числа дней работы предприятия за период.

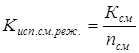

3. Коэффициент использования сменного режима:

,

,

где nсм – число смен работы предприятия по установленному режиму.

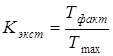

4. Коэффициент использования оборудования по времени (коэффициент экстенсивного использования оборудования):

,

,

где Тmax – максимальный фонд времени (календарный, режимный или плановый).

Календарный фонд – число календарных часов в периоде, приходящемся на все единицы установленного оборудования (например, за ноябрь (30 дней) при 50 единицах оборудования календарный фонд времени составляет: 30*24*50=36000 машино-ч).

Режимный фонд меньше календарного на внесменное время, праздничные и выходные дни. Он определяется как произведение продолжительности смены, числа смен, числа рабочих дней и числа единиц оборудования (например, при двухсменном режиме с продолжительностью смены 8 ч и 22 рабочими днями в ноябре режимный фонд равен: 8*2*22*50=17600 машино-ч).

Плановый фонд меньше режимного на время плановых ремонтов и резервное время.

5. Коэффициент использования оборудования по мощности (коэффициент интенсивного использования оборудования):

,

,

где Мmax – максимальная мощность оборудования.

6. Коэффициент интегральной нагрузки (по времени и по мощности):

![]() .

.

Понятие и структура материальных оборотных средств

Материальные оборотные средства, в отличие от основных фондов, находятся в текущем хозяйственном обороте и целиком потребляются в одном производственном цикле. В составе материальных оборотных средств выделяют:

- производственные запасы (сырья, материалов, топлива, запчастей, инструмента и др.), которые их владельцы намерены использовать в качестве предметов труда в собственном процессе производства. Производственные запасы в процессе производственного использования изменяют свою натурально-вещественную форму и полностью переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт;

- незаконченную продукцию, производство которой начато, но еще не закончено на одном и том же предприятии, включая полуфабрикаты и незавершенное производство;

-готовую продукцию – совокупность законченных производством товаров, хранящихся у производителей до их отправки потребителям или торговым посредникам;

- товары для перепродажи;

- государственные материальные резервы.

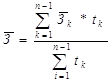

Показатели объема запасов

1. Запасы материальных ценностей устанавливаются как в абсолютных величинах, так и в днях среднего суточного расхода. Величина запасов исчисляется в денежном либо натуральном выражении. Наличие запасов в денежном выражении характеризуется моментными (на отдельные даты) показателями и средними за отчетный период.

![]()

Если имеются данные о запасах на определенные даты

- с равными интервалами, то средний запас определяется по формуле средней хронологической:

![]()

- с неравными интервалами, то средний запас определяется по формуле средней арифметической взвешенной:

,

,

где tk – продолжительность периода между датами;

![]() - средняя величина запаса на к-й интервал.

- средняя величина запаса на к-й интервал.

2.

Запасоемкость  ,

,

где Зн – величина запаса на начало периода;

p – общий расход (потребность) в плановом периоде.

3. Обеспеченность предприятия запасами в днях:

![]() ,

,

где D – число календарных дней в периоде.

Показатели использования запасов

1. Использование запасов материальных ценностей характеризуется показателями общего их расхода за определенный период, которые рассчитываются путем сопоставления объема запасов на текущую дату Зi с их объемом на предшествующую дату Зi-1.

![]()

2. Показатели удельного расхода конкретного вида сырья или материала в натуральном выражении в расчете на единицу продукции в натуральном выражении:

,

,

где М – общий расход сырья (материалов); если при производстве определенного вида продукции используется несколько видов сырья (материалов), М определяется в стоимостном выражении;

q – количество произведенной продукции.

Если необходимо определить изменение удельного расхода материала на единицу продукции, применяют индивидуальный индекс:

.

.

Если необходимо рассчитать изменение расхода материала на производство нескольких видов продукции, то используют агрегатный индекс:

.

.

Если для производства разных видов продукции используются разные материалы, рассчитывают сводный индекс удельных расходов:

,

,

где числитель – фактическая стоимость затрат материалов на весь выпуск продукции в отчетном периоде;

знаменатель – стоимость затрат материалов на весь выпуск продукции отчетного периода по величине удельного расхода материалов базисного периода.

После расчета относительного показателя рассчитывается абсолютный как разница между числителем и знаменателем, который показывает экономию (перерасход) всех ресурсов в расчете на весь выпуск разнородной продукции только в связи с изменением удельных расходов.

Показатели оборачиваемости материальных оборотных средств

1. Коэффициент оборачиваемости – выражает число оборотов оборотных средств за рассматриваемый период:

![]() ,

,

где Р – выручка от реализации продукции;

![]() - среднегодовая стоимость оборотных средств.

- среднегодовая стоимость оборотных средств.

2. Коэффициент закрепления – показывает, какой объем оборотных средств приходится в данном периоде на каждый рубль реализованной продукции; рассчитывается с точностью до 0,001:

![]() .

.

2. Средняя продолжительность оборота в днях:

![]() ,

,

гдеДк – величина календарного периода.

4. Абсолютное высвобождение оборотных средств:

![]() .

.

5. Относительное высвобождение оборотных средств в результате ускорения их оборачиваемости:

![]() .

.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Рыночный выпуск товаров и услуг

Рыночный выпуск товаров и услуг определяется по величине выручки от их реализации.

Рыночныйреализация и иное изменение запасов

выпуск=использование продукции +готовой продукции

товаровв текущем периодеи незавершенного

производства

РВ=Р+Б+ОТН+РЗ+DГП+DНЗП,

где Р – товары и услуги, реализованные по экономически значимым ценам;

Б – товары и услуги, обмененные по бартеру на другие;

ОТН – товары и услуги, предоставленные работникам в счет оплаты труда в натуральной форме;

РЗ – товары и услуги, произведенные одним подразделением филиала другому для производственного использования в текущем или следующем периоде.

Классификация субъектов экономической деятельности

СНС различает 2 вида экономических единиц (институциональные и заведения) и 2 типа классификации субъектов экономической деятельности (по отраслям и по секторам экономики).

Институциональная единица – хозяйствующий субъект, который может от своего имени владеть активами, принимать обязательства и осуществлять операции с другими единицами. Институциональной единицей могут быть физические лица в виде домашних хозяйств и юридических лиц.

Институциональные единицы:

1) резиденты – осуществляют или намереваются осуществлять свою деятельность на экономической территории страны длительное время (год и более);

2) нерезиденты.

Национальная экономика охватывает деятельность резидентов на территории страны или за ее пределами. Институциональная единицы–резиденты, имеющие сходные цели, функции и источники финансирования, объединяются в 6 секторов экономики:

1) нефинансовые предприятия – институциональные единицы, основной функцией которых является производство товаров и нефинансовых услуг. Их цель – получение прибыли или иной финансовой выгоды. Источник дохода – выручка от реализации произведенных товаров и услуг.

2) финансовые учреждения – институциональные единицы, занятые финансовыми операциями на коммерческой основе и операциями по страхованию независимо от форм собственности. Их ресурсы формируются в основном за счет принятия обязательств и получения процентов, страховых премий и комиссионных.

3) госучреждения – институциональные единицы, занятые предоставлением нерыночных услуг, предназначенных для индивидуального и коллективного потребления. Это организации, финансируемые из бюджета, а также государственные фонды социального обеспечения, медицинского страхования, занятости и др. внебюджетные фонды. Основная функция – оказание нерыночных услуг и перераспределение национального богатства в области здравоохранения, науки, управления, социального обеспечения, культуры и искусства. Ресурсы формируются за счет налогов и отчислений, уплачиваемых институциональными единицами других секторов экономики, а также за счет доходов от собственности.

4) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства. Их функция – предоставление товаров и услуг домашним хозяйствам бесплатно или по экономически незначимым ценам. Существуют три типа некоммерческих организаций: а) организации, созданные для предоставления услуг своим членам и финансируемые за счет членских взносов (профсоюзы, политические партии, религиозные общества, спортивные организации, клубы и т.п.); б) благотворительные общества и фонды, предоставляющие нерыночные товары и услуги домашним хозяйствам. Источник доходов – пожертвования; в) подразделения предприятий, оказывающие социо-культурные услуги работникам этих предприятий и членам их семей. Ресурсы формируются за счет средств, передаваемых от предприятий и учредителей.

5) домашние хозяйства – физическое лицо или группа физических лиц, являющихся резидентами данной страны, живущих вместе и имеющих общий бюджет. Все домашние хозяйства – потребители, а некоторые занимаются и производственной деятельностью как некорпоративные предприятия (личные подсобные хозяйства, индивидуальная трудовая деятельность). Ресурсы – з/п, трансфертные платежи (пенсии, пособия, стипендии), предпринимательский доход, доход от собственности, % по вкладам и др.

6) остальной мир – состоит из зарубежных единиц (резидентов других стран), которые заняты операциями с отечественными институциональными единицами (резидентами данной страны). Счета этого сектора обеспечивают обобщенный обзор экономических отношений, связывающих национальную экономику данной страны с остальным миром. Не характеризуется какой-либо принципиальной функцией или принципиальными ресурсами.

В группировке хозяйственных единиц по отраслям единицей классификации являются заведения. Заведение – предприятие или его часть, расположенные территориально на одном месте, занятые преимущественно одним видом производственной деятельности или у которых на долю основной деятельности приходится большая часть выпуска. В отличие от институциональной единицы заведение не является самостоятельным хозяйствующим субъектом, способным от своего имени владеть активами, распоряжаться ими и вступать в экономические операции с другими единицами. Институциональная единица включает в себя одно или несколько заведений. Каждое заведение может принадлежать только одной институциональной единице.

Отрасль экономики – совокупность заведений с однородным производством.

Система показателей экономической деятельности в СНС

СНС включает показатели результатов экономической деятельности. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей, характеризующих результаты экономической деятельности на разных стадиях воспроизводственного цикла может быть представлена следующим образом:

1. ВВП – центральный показатель СНС, характеризующий конечный результат производственной деятельности экономических единиц – резидентов, входящих в состав отраслей и секторов национальной экономики за определенный период. ВВП страны складывается из суммы ее ВРП – валовых региональных продуктов (рассчитанных по каждому субъекту федерации по той же методике, что и ВВП - производственным, распределительным или методом конечного использования).

2. Потребление основного капитала (ПОК) – уменьшение стоимости основного капитала в течение отчетного периода в результате его физического и морального износа и случайных повреждений, не носящих катастрофического характера.

3. Чистый внутренний продукт (ЧВП) (1-2).

4. Сальдо первичных доходов, полученных резидентами данной страны от нерезидентов и переданных им. Рассчитывается путем суммирования сальдо оплаты труда резидентов, сальдо доходов от собственности и сальдо предпринимательского дохода.

5. Валовой национальный доход (ВНД=1+4) – сумма первичных доходов, полученных резидентами данной страны в связи с их прямым или косвенным участием в производстве ВВП своей или другой страны.

ВНД=ВВП±DОТР±DДС±DПД,

где ОТР – оплата труда резидентов (наемных работников);

ДС – доход от собственности (рента, %);

ПД – предпринимательский доход.

6. Чистый национальный доход (ЧНД=3+4) – часть ВНД за вычетом ПОК.

ЧНД=ВНД-ПОК.

7. Сальдо текущих трансфертов, полученных резидентами данной страны от нерезидентов и переданных им, DТТ. Текущие трансферты – операции, осуществляемые регулярно и связанные с изменением текущих доходов хозяйственных единиц. К ним относятся текущие налоги на доходы и богатство, отчисления на социальное страхование, социальные пособия, гуманитарная помощь и др.

8. Валовой национальный располагаемый доход

(ВНРД=5+7);

Располагаемый национальный доход

РНД=ЧНД±DТТ.

9. Конечное потребление (КП). Конечное потребление населения включает личное потребление населением материальных благ и платных услуг, стоимость услуг по проживанию в собственном жилище и др. Конечное потребление государственных учреждений и организаций состоит из текущих издержек, износа основных фондов и т.д.

10. Валовое национальное сбережение

(ВНС=8-9) – часть ВНРД, которая не входит в КП. ВНС=SВСсекторов экономики.

Чистое национальное сбережение

(ЧНС=ВНС-ПОК).

11. Сальдо капитальных трансфертов, полученных резидентами данной страны от нерезидентов и переданных им, DКТ. Капитальные трансферты – операции, связанные с изменением активов участвующих в них институциональных единиц. Они представляют собой безвозмездную передачу права собственности на активы (кроме наличных денег и материальных оборотных средств) в виде наследства, безвозмездной передачи основного капитала, возмещения ущерба, списания долгов.

12. Изменение в валовой стоимости собственного капитала в результате сбережения и капитальных трансфертов (10+11).

13. Валовое накопление (ВН) – объем полученных резидентами товаров и услуг, произведенных, но не потребленных в текущем периоде.

14. Чистое приобретение земли и других нефинансовых непроизводственных активов.

15. Чистое кредитование или заимствование, включая статистическое расхождение.

Методы расчета ВВП (ВРП)

ВВП может быть исчислен на каждой стадии воспроизводственного цикла соответствующим методом:

1. На стадии производства товаров и услуг – производственным методом.

ВВП=SВВ-SПП-КИУФП+ЧН,

где ВВ – валовой выпуск;

ПП – промежуточное потребление;

КИУФП – косвенно измеряемые услуги финансового посредничества (разность между процентами, полученными и выплаченными банками);

ЧН – чистые налоги на продукты и импорт за вычетом субсидий на продукт;

Валовая добавленная стоимость ВДС=SВВ-SПП-КИУФП.

Чистая добавленная стоимость ЧДС=ВДС-ПОК.

Чистая прибыль экономики ЧПЭ=ВДС-(ОТР+ЧН+ПОК).

Валовая прибыль экономики ВПЭ=SВПотр.

ВПЭ=ЧПЭ+ПОК=ВДС-ОТР-ЧН.

2. На стадии распределения – распределительным методом.

ВВП=ОТР+ЧНП+ВПЭ+ВСД,

где ЧНП – чистые налоги на производство и импорт за вычетом субсидий на производство;

ВСД – валовой смешанный доход (предпринимательский доход и оплата собственного труда).

3. На стадии конечного использования – методом конечного использования.

ВВП=КПнаселения+КПорганизаций+ВН+Экспорт-Импорт.

Все методы расчета ВВП дают одинаковый результат, но имеют самостоятельное значение для экономического анализа.

СТАТИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Методика анализа динамики производительности труда

1. Определяется общее изменение объема продукции

![]()

2. Рассчитывается изменение объема продукции под влиянием изменения производительности труда

![]()

3. Рассчитывается изменение объема продукции под влиянием изменения численности работников или отработанного ими времени

![]()

Для анализа изменения средней выработки под влиянием ряда факторов используется система индексов средних величин, в которых в качестве индексируемой величины выступает уровень производительности труда у отдельных единиц совокупности, а в качестве весов – количество (в абсолютном выражении) таких единиц с разным уровнем производительности труда или их удельный вес в общей численности (dT).

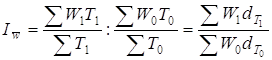

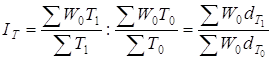

Индекс переменного состава характеризует изменение среднего уровня производительности труда по совокупности предприятий:

Индекс постоянного состава характеризует изменение среднего уровня производительности труда под влиянием изменения производительности труда на отдельных предприятиях:

Индекс структурных сдвигов характеризует изменение среднего уровня производительности труда под влиянием изменения доли предприятий с разным уровнем производительности труда в общей численности работников объединения:

Показатели выработки связаны отношением:

W=Wч*Прд*Прп*dраб,

гдеW – выработка на одного работника;

Прд – продолжительность рабочего дня;

Прп – продолжительность рабочего периода;

dраб - доля рабочих в общей численности работников предприятия.

Статистика экономической эффективности капитальных вложений

1. на уровне народного хозяйства

Энх=DНД/К

Тнх=К/DНД,

где К – капитальные вложения, вызвавшие прирост НД.

2. на отраслевом уровне

Э0=DП/К

Т0=К/DП

3. на уровне предприятий

Эп=(Ц-Себ)/К

Тп=К/(Ц-Себ)

Рассчитанные показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений сравниваются с нормативными величинами. В случае равенства или превышения нормативных коэффициентов считается, что капитальные вложения в экономическом плане обоснованы. Значения нормативных коэффициентов дифференцированы по отраслям хозяйства и колеблются в пределах от 0,07 до 0,25.

Методика определения сравнительной эффективности капитальных вложений основана на сравнении приведенных затрат по вариантам. Экономически целесообразным вариантом считается тот, который обеспечивает минимум приведенных затрат.

Зi=Ci+EnKi®min,

где Сi – себестоимость продукции по вариантам;

En – нормативный коэффициент;

Ki – капитальные вложения по вариантам.

При этом рассчитывается годовой экономический эффект от реализации лучшего варианта

Э=(З1-З2)=(С1+ЕпК1)-(С2+ЕпК2),

где З1,2 – приведенные затраты по вариантам;

С1,2 – себестоимость продукции по вариантам;

К1,2 – капитальные вложения по вариантам

Сравнительный коэффициент эффективности капитальных вложений

Эср=(С1-С2)/(К2-К1)

Т=(К2-К1)/(С1-С2)

Если Эср>Еп, то капитальные вложения в экономическом плане обоснованы.

Статистика издержек производства и обращения

Предприятия, занимающиеся производственной деятельностью, определяют издержки производства, а предприятия, осуществляющие сбытовую, снабженческую или торгово-посредническую деятельность – издержки обращения.

Показатели уровня и динамики себестоимости единицы продукции

1. Индекс планируемого (ожидаемого) изменения себестоимости единицы продукции:

iпз =zпл /z0

Абсолютное изменение себестоимости единицы продукции по плановым расчетам:

∆zпл=zпл-z0

Ожидаемый размер экономии в результате снижения себестоимости данного вида продукции:

Эпл=(zпл-z0) qпл

2. Индекс динамики себестоимости единицы продукции:

iд=z1/z0

Абсолютное изменение себестоимости единицы продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным:

∆zф=z1-z0

Размер фактической экономии затрат в результате изменения себестоимости данного вида продукции:

Эф=(z1-z0) q1

3. Индекс выполнения плана по себестоимости единицы продукции:

iвп= z1/zпл

Абсолютное изменение себестоимости единицы продукции по сравнению с планом:

∆zвп=z1-zпл

Размер сверхплановой экономии затрат (или перерасхода средств):

Эсв.пл=Эф-Эпл

а) за счет отклонения фактического выпуска от запланированного

Э1св.пл=(zпл-z0)(q1-qпл)

б) за счет отклонения фактического уровня себестоимости от запланированного

Э2св.пл=(z1-zпл)q1

Индексы выполнения планового задания и динамики себестоимости сравнимой товарной продукции

Для оценки выполнения плановых заданий и динамики себестоимости сравнимой товарной продукции (которая производилась в отчетном и предыдущем периодах) используют следующие индексы:

1. Индекс планового задания

2. Индекс выполнения плана

3. Индекс фактического изменения себестоимости сравнимой товарной продукции

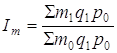

Индексы среднего уровня себестоимости:

Индекс переменного состава – характеризует динамику среднего уровня себестоимости данного вида продукции по группе предприятий:

Индекс постоянного состава – характеризует изменение средней себестоимости в связи с изменением себестоимости по отдельным предприятиям:

Индекс структурных сдвигов – характеризует изменение средней себестоимости в связи с изменением доли отдельных предприятий в общем объеме выпуска:

Показатели затрат на рубль продукции

Затраты на рубль продукции определяются:

1. в базисном периоде

,

,

где

![]() - себестоимость продукции

в базисном периоде;

- себестоимость продукции

в базисном периоде;

![]() - стоимость продукции в базисном периоде.

- стоимость продукции в базисном периоде.

2. в отчетном периоде

,

,

где

![]() - себестоимость продукции

в отчетном периоде;

- себестоимость продукции

в отчетном периоде;

![]() - стоимость продукции, произведенной в отчетном периоде.

- стоимость продукции, произведенной в отчетном периоде.

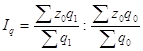

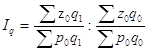

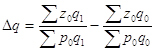

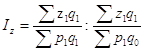

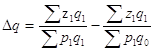

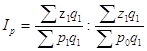

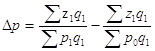

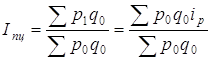

Индекс затрат на рубль произведенной продукции

Ih=h1/h0

Изменение фактических затрат на рубль произведенной продукции по сравнению с уровнем затрат базисного периода (∆h=h1-h0) зависит от следующих факторов:

а) изменения объема и ассортимента произведенной продукции

,

,

где

![]() - затраты на производство

продукции в отчетном периоде при базисных уровнях себестоимости;

- затраты на производство

продукции в отчетном периоде при базисных уровнях себестоимости;

![]() - стоимость произведенной в отчетном периоде

продукции, выраженная в ценах базисного периода.

- стоимость произведенной в отчетном периоде

продукции, выраженная в ценах базисного периода.

б) изменения уровней себестоимости продукции

в) изменения цен на производимую продукцию

Таким образом, общее изменение затрат на рубль произведенной продукции за счет всех факторов составляет:

Ih = Iq * Iz * Ip

∆h=∆q+∆z+∆p

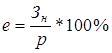

Показатели издержек обращения

1. Относительный уровень издержек обращения – характеризует сумму затрат в расчете на 100 руб. товарооборота:

![]() ,

,

гдеС – издержки обращения;

V – величина товарооборота.

2. Размер снижения (роста) уровня издержек обращения - характеризует экономию (перерасход) затрат в расчете на 100 руб. товарооборота:

∆у=у1-у0

3. Темп снижения (роста) уровня издержек обращения:

![]()

4. Сумма экономии (перерасхода) средств за счет изменения уровня издержек обращения:

![]()

Расчет показателей прибыли и рентабельности

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) можно выразить

![]() ,

,

где

![]() - выручка от реализации

продукции (работ, услуг), скорректированная на величину НДС и акцизов,

- выручка от реализации

продукции (работ, услуг), скорректированная на величину НДС и акцизов, ![]() - затраты, связанные с

производством и реализацией продукции (работ, услуг).

- затраты, связанные с

производством и реализацией продукции (работ, услуг).

На величину прибыли оказывают влияние следующие факторы:

- цена на продукцию, тарифы на работы и услуги:

![]() ;

;

- себестоимость продукции, работ, услуг:

![]() ;

;

- объем и состав реализованной продукции (работ, услуг):

![]() ;

; ![]() .

.

Показатели рентабельности характеризуют относительную доходность (прибыльность) деятельности, измеряемую в процентах к текущим затратам на производство (рентабельность продукции) или к затратам капитала (рентабельность производства).

Рентабельность продукции характеризует прибыль, приходящуюся на 100 руб. текущих затрат, связанных с производством и реализацией продукции:

![]() .

.

Изменения в уровне рентабельности продукции происходят под влиянием изменений структуры реализованной продукции, ее себестоимости и цен на реализуемую продукцию. Абсолютное изменение рентабельности за счет этих факторов:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ

Статистика денежного обращения

Денежное обращение – движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной форме в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей.

Задачи статистики денежного обращения:

- исчисление размеров, структуры и динамики денежной массы в разрезе регионов и групп населения;

- определение параметров наличной и безналичной эмиссии;

- определение и оптимизация купюрного строения денежной массы;

- измерение взаимосвязи денежного обращения с уровнем экономического развития и инфляции;

- прогнозирование параметров денежного обращения и покупательской способности денег.

Агрегат денежной массы – абсолютный показатель, характеризующий наличие денежного обращения.

М0 – наличные деньги в обращении;

М1=М0 + средства на счетах до востребования;

М2=М1 + срочные вклады;

М3=М2 + депозитные сертификаты + облигации государственного займа.

Показатели скорости обращения денег

1. Денежный мультипликатор – коэффициент, который служит мерой увеличения денежной массы в обороте и рассчитывается как отношение денежной массы (М2) к денежной базе (М0): Дм=М2/М0.

2. Количество оборотов денежной массы

О=ВВП/М2,

гдеМ2 – денежная масса на начало года, конец года или в среднем за период.

3. Продолжительность одного оборота в днях

Д=360/О

4. Уровень монетаризации экономики

МЭ=М2/ВВП

Нормальный уровень показателя – 60-80%.

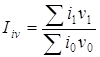

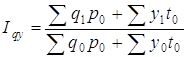

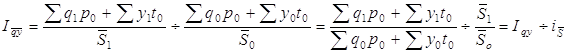

Статистика инфляции

Для оценки уровня инфляции вычисляют индекс потребительских цен фиксированного состава Ласпейраса. В зависимости от исходных данных вычисляют агрегатный или средневзвешенный индекс.

Уровень инфляции Inf=Iпц-100%.

Для оценки динамики инфляции применяют показатель

Агрегированный индекс инфляции вычисляется как средневзвешенный индекс из индекса потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции, индексов цен в капитальном строительстве, индексов цен и тарифов на грузовые перевозки, индексов цен в промышленности на приобретенные ресурсы. Веса для средневзвешенного индекса получают на основе исчисления парных коэффициентов корреляции:

.

.

Веса соответственно равны: 0,203, 0,221, 0,193, 0,174 и 0,209.

Банковская статистика

Основным звеном банковской системы РФ является центральный банк. Он принадлежит органам государственного управления и осуществляет функции денежно-кредитного регулирования:

- эмиссию национальной валюты;

- управление международными резервами страны;

- принятие обязательств в виде депозитов других банков;

- роль кредитора последней инстанции;

- роль фискального агента центрального правительства.

Показатели, используемые для характеристики деятельности банков, должны давать оценку их надежности и эффективности работы.

В банковской статистике выделяют две группы показателей:

1. Абсолютные величины:

- активы и ресурсы банка;

- депозиты;

- кредиты;

- капитал или уставный фонд;

- прибыль.

Активы банка – сумма неиспользованных кредитных ресурсов (вложений) банка.

Банковские ресурсы – совокупность средств, находящихся в распоряжении банков и используемых ими для кредитных и других активных операций. Банковские ресурсы делятся на собственные, привлеченные и заемные средства.

2. Относительные величины, характеризующие доходность банка и его надежность:

- уровень ликвидности баланса банка:

УЛ=Капитал/Сумма обязательств;

- уровень достаточности капитала:

УДК=Капитал/Сумма возможных потерь (произведение каждого вида актива на коэффициент риска);

- доходность активов – зависит от двух факторов: соотношения капитала и активов; доходности капитала:

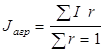

![]() ;

;

- средняя процентная ставка по выдаче кредитов и обслуживанию депозитов, изменение которой происходит под влиянием двух факторов: структуры кредитов (депозитов); индивидуальной процентной ставки по каждому кредитному договору (или депозиту). Влияние первого фактора определяют с помощью индекса структурных сдвигов, второго – с помощью индекса постоянного состава, совместное влияние обоих факторов – с помощью индекса переменного состава;

- оборот ссуд характеризуется двумя показателями:

а) число оборотов = Оборот по погашению ссуд/Средняя ссудная задолженность;

б) средняя продолжительность оборота = Средняя ссудная задолженность/(Оборот по погашению ссуд/Число календарных дней за период);

- средний срок хранения вкладного рубля = (Остаток вкладов в среднем за период*Число календарных дней в периоде)/Выдача вкладов за период;

- уровень оседания средств в банке = (Остатки вкладов на конец периода - Остатки вкладов на начало периода)/Поступления во вклады за период.

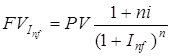

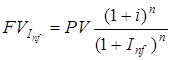

Основы финансово-экономических расчетов

Процентными деньгами или процентами называют сумму, которую уплачивают за пользование денежными средствами. Это доход владельца денежных средств.

Методы финансово-экономических расчетов различны в зависимости от вида применяемых процентов. Они подразделяются по способу начисления на:

· обычные (декурсивные) – начисляются в конце периода относительно исходной величины денег. Доход на процент выплачивается в конце процентных периодов финансовой операции;

· авансовые (антисипативные) – начисляются в начале периода относительно конечной суммы денег.

Рассмотренным двум видам процентов на практике соответствуют определенные процентные ставки:

o обычная (ставка процентов, i)

o антисипативная (учетная, дисконтная, вексельная,d).

Основное отличие процентных ставок – они применяются к различным суммам денег: i – к текущей (исходной, современной) стоимости денег (PV), d – к будущей стоимости денег (FV).

В зависимости от того, переменная или постоянная величина является базой для начисления процентов, последние делятся на два вида:

· простые, которые в течение всего срока обязательства начисляются на первоначальную сумму

· сложные, база для начисления которых постоянно меняется за счет ранее присоединенных процентов (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). Величина процентной ставки берется в зависимости от периода начисления сложных процентов (месячная, квартальная, годовая).

Простые проценты

FV=PV(1+in),

где n – число процентных периодов (срок финансовой операции);

i – ставка процента за период.

![]()

![]() ,

,

где d – ставка дисконтирования.

PV=FV(1-nd)

Доход (дисконт) D=FV-PV

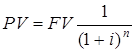

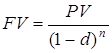

Сложные проценты

FV=PV(1+i)n

В

приведенных выше формулах (1+i)n и  называются

соответственно множителем наращения и дисконтным множителем. Для практических

расчетов имеются специальные таблицы, в которых приводятся значения этих

коэффициентов в зависимости от размера ставки и периода наращения.

называются

соответственно множителем наращения и дисконтным множителем. Для практических

расчетов имеются специальные таблицы, в которых приводятся значения этих

коэффициентов в зависимости от размера ставки и периода наращения.

PV=FV(1-d)n

Стоимость услуг банка рассчитывается по формуле

S=FV-PV

Для исчисления реальной стоимости денег (наращенной с учетом обесценивания денег под влиянием инфляции) все формулы корректируются путем деления на (1+Inf) - уровень инфляции за период.

- при начислении простых процентов;

- при начислении простых процентов;

- при начислении сложных процентов.

- при начислении сложных процентов.

Статистика фондового рынка

Под фондовым рынком в широком смысле понимается рынок ценных бумаг. Выделяют следующие сегменты внутреннего фондового рынка в соответствии с различными типами ценных бумаг:

- рынок государственных облигаций;

- рынок муниципальных облигаций;

- рынок акций корпоративных предприятий (фондовый рынок в узком смысле);

- рынок корпоративных облигаций и векселей.

Индивидуальные характеристики ценной бумаги

Основной количественной характеристикой ценной бумаги является ее цена. Различают цену номинала и рыночную цену. Цена номинала определяется эмитентом и в зависимости от типа ценной бумаги выполняет разные функции. Для государственных облигаций по цене номинала определяется абсолютное значение рыночной цены, которое измеряется в процентах от номинала, а также рассчитывается доходность, поскольку погашение облигации производится по цене номинала. Номинальная цена акций чаще используется в учетных целях, а основную содержательную нагрузку несет рыночная цена.

К индивидуальным показателям акций относятся их рыночные коэффициенты:

- отношение цены акции к прибыли компании в расчете на одну акцию;

- отношение дивиденда, выплаченного на одну акцию, к ее цене.

Эти коэффициенты используются для определения степени оценки акции на рынке и ее годовой доходности.

Произведение рыночной цены акции на количество ценных бумаг в обращении дает показатель, характеризующий емкость рынка.

Фондовые индексы

Одним из показателей, характеризующих результаты экономической деятельности крупнейших компаний мира, является индекс Доу-Джонса, который отражает динамику деловой активности 500 из них и используется как показатель динамики деловой активности мировой экономики. Индекс Доу-Джонса является среднеарифметической невзвешенной величиной из стоимости акций на момент закрытия биржи. В знаменателе вместо числа определяемых признаков используют специальный коэффициент для устранения последствий деления капитала компаний на одну акцию.

Обобщенную и формализованную информацию о деловой активности в РФ представляет индекс РТС-Интерфакс, который рассчитывается по ценным бумагам 99 эмитентов, торги по которым проходят в российской торговой системе (РТС) и отдельно по акциям Газпрома, торги по которым проходят на Московской фондовой бирже.

Статистика налогообложения

Основными факторами, влияющими на величину налоговых доходов государства, являются изменение налоговой базы v и изменение налоговой ставки i.

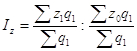

Сводный индекс поступлений по налогу

,

, ![]()

Изменение величины налоговых поступлений за счет изменения тарифных ставок

,

, ![]()

Изменение величины налоговых поступлений за счет изменения налогооблагаемой базы

,

, ![]()

Совокупное изменение налоговых поступлений в бюджет

![]()

Средняя процентная ставка по налогу рассчитывается по формуле

,

,

где i – процентная ставка по налогу;

v – размер облагаемого совокупного дохода (налогооблагаемая база).

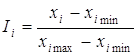

СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Индекс развития человеческого потенциала рассчитывается как средняя арифметическая из трех индексов: индекса ожидаемой продолжительности жизни при рождении (I1), индекса достигнутого уровня образования (I2), индекса реального объема ВВП а расчете на душу населения (I3).

![]()

Индекс каждого показателя рассчитывается по формуле

,

,

где xi – фактическое значение i-го показателя;

ximin, ximax – минимальное и максимальное значения i-го показателя.

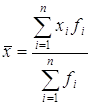

Среднедушевой денежный доход исчисляется делением общей суммы денежных доходов за отчетный период на численность наличного населения:

,

,

где xi – величина душевого дохода;

fi – численность лиц, имеющих данный уровень дохода.

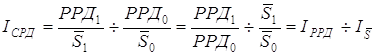

Индекс реальных располагаемых доходов (РРД)

,

,

гдеНД1,0 – номинальные доходы населения в отчетном и базисном периоде;

d1,0РД - доля располагаемых доходов в общем объеме доходов;

Iпсд – индекс покупательной способности денег.

Индекс уровня реальных доходов – индекс средних реальных доходов в расчете на душу населения

,

,

где

![]() - среднегодовая

численность населения.

- среднегодовая

численность населения.

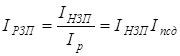

Индекс реальной заработной платы

,

,

гдеIнзп – индекс номинальной заработной платы.

Прожиточный минимум исчисляется по различным социально-демографическим группам населения: трудоспособное население (мужчины и женщины), пенсионеры, дети двух возрастных групп (0-6 лет и 7-15 лет).

A=B+C+D+E,

где А – величина прожиточного минимума;

В – стоимость потребительской корзины.

![]() ,

,

где pi – средняя цена i-го продукта питания;

qi – норматив потребления i-го продукта питания;

С – стоимостная оценка потребления непродовольственных товаров;

D – стоимостная оценка расходов на платные услуги;

Е – расходы на налоги и обязательные платежи.

Показатели расходов и потребления населением товаров и услуг

Уровень обеспеченности населения отдельными товарами определяется как отношение фактического потребления отдельных товаров в среднем на душу населения к нормативному уровню

Коб=qфакт/qнорм.

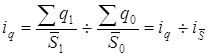

Индекс общего потребления определенного вида товара

![]() ,

,

где Sq1, Sq0 – объемы потребления определенного вида товара в натуральном выражении в текущем и базисном периодах.

Индекс среднедушевого потребления отдельного вида товара

.

.

Общий индекс потребления двух и более товаров может быть только стоимостным

.

.

Индекс потребления в среднем на душу населения

.

.

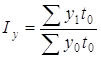

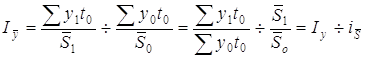

Индекс объема услуг в целом по населению

,

,

где t0 – тариф оплаты за услугу в базисном периоде.

Индекс объема услуг в среднем на душу населения

.

.

Индекс общего объема потребления товаров и услуг

.

.

Индекс общего объема потребления товаров и услуг в среднем на душу населения

.

.

Уровень потребления отдельных товаров зависит от уровня цен и уровня среднедушевого дохода. Для изучения зависимости между результативным признаком (у) и факторным признаком (х) рассчитывается коэффициент эластичности

![]() .

.

Если

по условию известны только ∆y и ∆x (которые могут быть как

положительными, так и отрицательными), то коэффициент эластичности рассчитывается

по формуле ![]() .

.

Значение коэффициента эластичности показывает, на сколько процентов изменяется потребление данного вида товаров и услуг при изменении цены или среднедушевого дохода на один процент. Знак +/- перед ∆y и ∆x показывает направление изменения (рост или снижение).

СТАТИСТИКА КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА

Система показателей конъюнктуры рынка

Для реализации поставленных перед изучением конъюнктуры рынка задач строится соответствующая система показателей, характеризующих ее проявления:

1. Предложение товаров (продуктов и услуг) в целом и в распределении по отдельным товарам, продавцам (производителям, торговым посредникам и другим участникам рыночного процесса), регионам характеризуют показатели:

1.1. объем, структура и динамика предложения; 1.2. производственный и сырьевой потенциал предложения; 1.3. эластичность предложения.

2. Покупательский спрос на товары (продукты и услуги) в целом и в распределении по отдельным товарам, покупателям (массовым и личным потребителям), регионам характеризуют показатели:

2.1. спрос в дифференциации по следующим признакам: степени удовлетворения; вектору изменения; формам образования (потенциальный, сложившийся, формирующийся, сезонный); покупательским намерениям (твердо сформулированный (жесткий) спрос, альтернативный (мягкий) спрос, спонтанный спрос, панический (ажиотажный) спрос); состоянию рынка (негативный спрос, полное отсутствие спроса, скрытый спрос (имеется потребность, но соответствующий товар не производится), полноценный (продавец удовлетворен выручкой), чрезмерный, отложенный (на дорогие товары)); месту покупки (глобальный (вся территория страны), городской и сельский, региональный, стационарный (у местных жителей), мигрирующий, рекреационный (связанный с туризмом и отдыхом)); 2.2. потребительский потенциал (в целом и по отдельным товарам и услугам): емкость рынка средств производства, емкость рынка предметов потребления и емкость рынка услуг; 2.3. эластичность спроса.

o Пропорциональность рынка характеризуют показатели:

3.1. соотношение спроса и предложения; 3.2. соотношение рынков средств производства, потребительских продуктов и услуг; 3.3. товарная структура товарооборота (продажи, услуг); 3.4. раздел (доля) рынка между производителями, оптовыми и розничными продавцами; 3.5. структура продавцов по формам собственности; 3.6. структура покупателей (оптовых - по формам собственности, розничных - по социально-демографическим и другим потребительским признакам); 3.7. региональная структура рынка.

o Тенденции развития рынка характеризуют показатели:

4.1. темпы роста, векторы и параметры трендов продажи, цен и товарных запасов, инвестиций и прибыли.

o Колеблемость, устойчивость и цикличность рынка характеризуют показатели:

5.1. коэффициенты вариации продажи, цен и товарных запасов во времени и в пространстве (экономическом и географическом); 5.2. параметры моделей сезонности развития и цикличности развития рынка.

o Региональные различия состояния и развития рынка характеризуют показатели:

6.1. региональная вариация соотношения спроса и предложения и других пропорций рынка; 6.2. региональная вариация уровня спроса (в расчете на душу населения) 6.3. региональная вариация темпов динамики основных параметров развития рынка.

o Деловая активность характеризуется показателями:

7.1. портфель заказов, его состав, заполненность и динамика; 7.2. число, размер, частота и динамика сделок; 7.3. степень загруженности производственных (торговых) мощностей.

o Коммерческий (рыночный) риск оценивается показателями:

8.1. инвестиционный риск; 8.2. риск принятия маркетинговых решений; 8.3. риск случайных рыночных колебаний.

o Масштаб (размер) рынка, уровень монополизации и конкуренции характеризуют показатели:

9.1. число фирм, выступающих на рынке каждого товара, их распределение по формам собственности, организационным формам и специализации; 9.2. общий объем реализации товаров (продуктов и услуг) на рынке и распределение фирм по размеру (объему сбыта и продажи); 9.3. уровень приватизации: число и доля приватизированных предприятий, их организационные формы, их доля в общем объеме рынка; 9.4. раздел рынка (группировка фирм по доле, занятой ими в общем объеме сбыта и продажи); 9.5. доля малых, средних и крупных фирм в общем объеме рынка.

Расчет и анализ производственного потенциала и емкости рынка

Расчет производственного потенциала производится по следующей формуле:

![]() ,

,![]()

где Q - производственный потенциал рынка, т. е. объем товаров, который может быть произведен и предложен рынку в течение определенного периода;

Ni -предприятия или группа предприятий, производящих данный товар (продукт или услугу);

Wi-мощность предприятия (или средняя мощность по группе);

Di - степень загрузки производственных площадей;

Ri-степень обеспечения ресурсами, необходимыми для реализации производственной программы;

Эx - эластичность предложения от цен на сырье и готовую продукцию;

В - внутреннее производственное потребление (по нормативам);

С - часть продукции, которую, по оценкам, будут производить конкуренты;

n -число i-х производственных предприятий.

При расчете потенциала товарного предложения конкретной фирмы в процессе выбора дистрибьютора целесообразно заменить приведенную выше общую модель потенциала объема продукции более простой частной моделью типа:

Q = ∑ (qi * Эх - B)

где qi-объем продукции (услуг), запланированный на i-м производственном предприятии к выпуску в соответствии с портфелем заказов (qi=Wi*Di*Ri),

n -число предприятий, с которыми заключен (или предполагается заключить) контракт.

Емкость рынка может быть выражена формулой, построенной по следующей схеме:

E= ∑ (Si*k*Эх) + P- (Н-Иф-Им) - А - С

где Е -емкость рынка (количество или стоимость продуктов и услуг, которые могут быть куплены в определенном периоде);

Si - численность i-й группы потребителей;

k-уровень (коэффициент) потребления в базисном периоде, или норматив потребления i-й группы потребителей;

Эх - коэффициенты эластичности спроса от цен и доходов;

Р - объем нормального страхового резерва товаров;

Н-насыщенность рынка - объем товаров, имеющихся домашнем хозяйстве населения, или средств производства на предприятиях на данный момент времени или за его отрезок;

Иф - физический износ товаров;

Им - моральный износ товаров;

А - альтернативные рынку формы удовлетворения потребностей (в частности, натуральные источники потребления, черный рынок и т. п.), а также потребление товаров-заменителей;

С - доля конкурентов на рынке.

Насыщенность рынка определяется по формуле

Нк = Нн + П - В,

где Нк - наличие товаров на конец периода;

Нн - наличие товара на начало периода;

П - покупка (поступление) товаров за период;

В - выбытие товаров за период.

Оценка эластичности спроса и предложения

Эластичность спроса и предложения - это их реагирование на изменение социально-экономических условий на рынке.

Коэфиициент эластичности характеризует процентное изменение одного (результативного) признака при увеличении на один процент другого (факторного) признака.

Эмпирический коэффициент эластичности представляет собой соотношение:

![]() ,

,

где ∆у - прирост спроса;

∆х - прирост факторного признака;

у - базовый показатель спроса;

х - базовое значение факторного признака.

При Э<1 проявляется явление инфраэластичности, товар считается малоэластичным или неэластичным; при Э>1 отмечается явление ультраэластичности, товар является эластичным или сильно эластичным. При Э=1 товар является слабоэластичным, так как снижение цены не приводит к коммерческому эффекту (росту денежной выручки).

Положительное значение коэффициента эластичности означает, что при увеличении факторного признака спрос растет, т.е. связь прямая (обычно такая зависимость проявляется от дохода); отрицательное значение - что при увеличении факторного признака спрос сокращается, т.е. связь обратная, такая зависимость спроса характерна при воздействии цен.

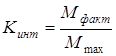

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

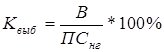

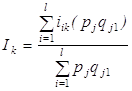

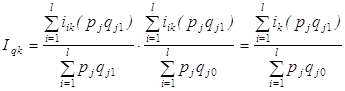

Обобщающие показатели качества

Обобщающими показателями качества продукции и качества работы могут быть:

- доля сертифицированной продукции в объеме реализованной (отгруженной) продукции;

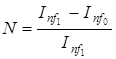

- доля новой продукции в объеме реализованной (отгруженной) продукции. Сводные характеристики уровня и динамики качества могут быть получены путем расчета индекса качества Боярского:

,

,

где qj1 – фактически выпущенное количество продукции j-го вида, pj – цены, принятые в качестве фиксированных при оценке j-го вида продукции, iik – индивидуальные индексы качества продукции j-го вида (отношение фактического уровня к базисному, т.е. ijk=Kj1/Kj0).

Для каждого j-го вида продукции или работы могут быть использованы свои специфические показатели качества. Если индекс качества (Ik) умножить на индекс объема продукции (Iq), то получим динамику изменения объема продукции с учетом изменения ее качества:

.

.

| Понятие и сущность менеджмента | |

|

Вопрос 1: "Понятие и сущность менеджмента" Управление как самостоятельная система претерпела ряд изменений, связанных с развитием общества. Как только ... И - индекс изменения Объема производства в плановом периоде относительно базисного. Для оц-ки динамики эк развития стран с использ показат которые отраж произ-во и потребление совокупного продукта созданного хозяйствующими субъектами имеющ отнош-я к данной стране. |

Раздел: Рефераты по менеджменту Тип: шпаргалка |

| Инфраструктурное обеспечение институциональной устойчивости социально ... | |

|

Введение Формирование рыночных основ хозяйственной жизни трансформирует организационно-функциональную структуру органов управления всех уровней, в том ... Субъектно-объектное взаимодействие в процессах стабилизации экономического развития характеризуется высокой динамикой, что делает крайне значимым для системы управления ... 16. Бурденкова Е.О перспективах статистики платных услуг [Текст] / Е. Бурденкова // Вопросы статистики. - № 2. - 2007. |

Раздел: Рефераты по экономике Тип: дипломная работа |

| ... данных на примере Алматинского областного управления статистики | |

|

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева Инженерно-экономический ... Так, данные об экономическом положении в стране, о существующей покупательной способности населения, его составе и численности, рентабельности предприятий различных отраслей ... Отдел статистики финансов и цен является самостоятельным структурным подразделением Алматинского управления статистики, осуществляет анализ по статистике финансов и межотраслевого ... |

Раздел: Рефераты по менеджменту Тип: реферат |

| Статистика | |

|

Университет экономики и управления Горячих М.В. СТАТИСТИКА Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины г. Симферополь 2003 ... Индексы объёмных показателей - это индексы физического объёма продукции, розничного товарооборота, потребления отдельных продуктов. Индексы качественных показателей - это индексы цен, себестоимости продукции, продуктивности труда. |

Раздел: Рефераты по экономике Тип: учебное пособие |

| Себестоимость продукции предприятия и пути ее снижения (на примере ОАО ... | |

|

Содержание Введение 1. Себестоимость продукции как экономическая категория 1.1 Содержание, виды и показатели себестоимости выпускаемой продукции 1.2 ... Плановая себестоимость всей товарной продукции рассчитывается на основе данных об объеме выпуска товарной продукции и плановой себестоимости отдельных видов изделий. Базисная полная себестоимость выпущенной продукции |

Раздел: Рефераты по экономике Тип: дипломная работа |