Курсовая работа: Цельность художественного текста

В. А. Лукин.

“ТЕКСТ (от лат. textus – ткань, сплетение, соединение) – объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются цельность и связность”.

Лингвистический энциклопедический словарь [Николаева 1990, с. 505].

“СИСТЕМА (от греч. su¢sthema – целое, составленное из частей; соединение), совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство”.

Философский энциклопедический словарь [Садовский 1983, с. 610].

Очевидное сходство определений текста и системы, одинаково акцентирующих внимание на связи частей и целом как результате связей, говорит о том, что текст – частный случай системы. С другой стороны, это сходство как бы провоцирует поиск этимологической близости терминов – ведь textus на латыни есть почти то же, что su¢sthema по-гречески, – которая, конечно, отсутствует. Однако система – лишь одно из слов для обозначения “совокупности элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство”.

Лат. texo ‘ткать’ восходит к и.-е. *teks- ‘плести, ткать’, которое, в свою очередь, “может рассматриваться как восходящее генетически к исходному ‘тесать, рубить’ <…> ср. др.-инд. taksati ‘тешет, обрабатывает, плотничает’, авест. tašaiti ‘плотничает, кроит, изготовляет”, греч. te¢ktwn ‘плотник’” [Трубачев 1966, с. 248–249], а также ‘строитель’, что соотносится со значением ‘слагать, делать, строить’ лат. texo. По Вяч. Вс. Иванову, в греческих и древнеиндийских текстах о мифологическом установителе имен др.-инд. taksati и греческое te¢cnh ‘искусство’ наряду с tecnh¢ios – ‘искусный в тканье’ (у Гомера) употребляются сходным образом. Эта этимология “отражает соответствующие эстетические представления: создание произведений словесного искусства (как, видимо, и других произведений искусства) описывалось посредством технических обозначений, первоначально относившихся к таким ремеслам, как плотницкое и ткацкое, и к таким занятиям, как плетение” [Иванов 1976, с. 48].

Несомненная понятийная близость текста и системы дополняется этимологической общностью слов, выражающих эти понятия в греческом и латинском языках. И если широко известное наименование такой науки, как системология (Л. фон Берталанфи 1901–1972) никак не связано с текстом, то хронологически первая версия этой науки, созданная русским ученым и революционером А. А. Богдановым (1873–1928), и своим названием – тектология – и по существу близка к тексту и языку:

“В буквальном переводе с греческого, – поясняет А. А. Богданов, – это означает «учение о строительстве»” [Богданов 1989, с. 112]. При этом “у каждого человека есть своя, маленькая и несовершенная, стихийно построенная «тектология»“. А для коллектива, общества характерна «обыденная тектология», и “в обыденной тектологии существуют элементы, общие для массы людей, если даже не для всех, элементы, так сказать, общепринятые <...> укажем на основной и важнейший из них. Это – язык, речь.

Речь по существу своему есть процесс организационный, и притом универсального характера. Посредством нее организуется всякая практика людей в их сотрудничестве: при помощи слова устанавливаются общие цели и общие средства, определяются место и функция каждого сотрудника, намечается последовательность действий и т. д. Но посредством речи организуется и все познание, все мышление людей: при помощи слов опыт передается между людьми, собирается, концентрируется; его «логическая» обработка имеет дело с словесными знаками. Речь – это первичный тектологический метод, выработанный жизнью человечества; она, поэтому, живое доказательство возможности тектологии” [Там же, с. 110–111].

В настоящей главе система художественного текста рассматривается в аспекте цельности – свойства, которое объединяет текст с другими сложными системами независимо от их природы. Его суть в том, что текст как целое всегда “больше” суммы своих частей. Причем, поскольку цельность является чисто содержательным свойством, следует уточнить: содержание художественного текста не равно простой сумме смыслов, из которых он строится. С этой стороны предстает как семантическая неаддитивность (рус. не + лат. addo ‘прибавлять, добавлять’)

Это понятие Богданов называет сверхсуммативностью, раскрывая его содержание следующим образом: “Биологи уже давно характеризовали организм как «целое, которое больше суммы своих частей». Хотя, употребляя эту формулу, они сами вряд ли смотрели на нее как на точное определение, особенно ввиду ее внешней парадоксальности; но в ней есть черты, заслуживающие особого внимания” [Богданов 1989, с. 113]. То есть это утверждение имеет отнюдь не метафорическое значение, чему имеется множество подтверждений, например: “Элементарная иллюстрация из неорганического мира: миллион легких кристаллических частиц, вместе весящих 1 грамм, развеивается в пространстве легким дуновением ветра; а связанные в целый кристалл, они испытали от такого же воздействия разве лишь легкую вибрацию” [Там же, с. 118].

1. Понятие цельности в соотнесении со связностью

При такой постановке темы все тексты подразделяются на два класса: 1. тексты с неаддитивной цельностью (художественные – в их числе) и 2. такие, цельность которых равна простой сумме смыслов, составляющих текст (характерные примеры: тексты описи имущества, ресторанного меню, распорядка дня, режима работы предприятия и т. п.).

Общее между этими текстами то, что на уровне локальной связности (когезия) они одинаково неаддитивны. Это обусловлено структурой естественного языка, то есть их первичного кода, в котором “единицы более высоких уровней не строятся непосредственно из единиц предшествующих уровней. Так, важным компонентом морфемы является значение, не свойственное фонемам; значение предложения не складывается непосредственно из значений входящих в него морфем, но включает в себя и значение синтаксической конструкции, лежащей в основе данного предложения” [Апресян 1966, с. 148]. Поэтому все тексты таковы, что восприятие и запоминание их содержаний “протекают независимо от восприятия и запоминания отдельных составных элементов самих текстов” (А. Р. Лурия). Следовательно, хорошо понимая готовый текст, мы можем установить, хотя бы в общих чертах, каковы единицы, из которых он построен, и как они связаны между собой; даже хорошо зная, что представляют собой отдельные единицы, из которых построен текст, и каковы связи между ними, мы далеко не всегда сможем понять текст как целое.

Различие между текстами с разными видами цельности становится очевидным при переходе от локальных видов связности к глобальным. Для понимания, например, перечня услуг, оказываемых прачечной или ремонтной мастерской, достаточно попунктного усвоения содержания текста, для текста инструкции по сборке шкафа совершенно необходимо, чтобы “целое” было равно сумме своих “частей”. В художественном тексте, наоборот, содержание как целое превалирует над частями, хотя это и не является свойством только данного типа текстов (ср. философское эссе, тексты присяг, клятв, заговоров, молитв...), но в интересующем нас отношении весьма существенно. Так, математические, физические, химические и другие тексты точных и естественных наук, будучи совсем непростыми для понимания, в плане содержания аддитивны.

Показательны самонаблюдения, сделанные Б. В. Раушенбахом – математиком, физиком и одновременно теоретиком изобразительного искусства, над процессом освоения и интерпретации текстов науки и искусства: “... полное представление о геометрии можно получить лишь после многомесячного изучения всех ее теорем и их взаимосвязанности. Следовательно, понимание целого есть итог нередко утомительного логического понимания его элементов. Короче говоря, постижение целого – это итог постижения его элементов, целое стоит в конце, а не в начале процесса.

Совершенно иначе процесс познания происходит в том случае, когда оно основывается на его внелогическом варианте. Представим себе человека, который подошел к картине, закрытой занавесом. Как только занавес будет отдернут, человек увидит картину всю сразу и, что очень важно, сразу воспримет ее содержание (речь здесь идет, конечно, об обычной реалистической живописи).

Для того чтобы понять изображенное, не нужно предварительно многие месяцы изучать элементы живописного произведения. (Это вовсе не означает, что такое изучение излишне). Поняв целое сразу, человек начинает рассматривать элементы изображения (линия, тон, цвет и т. п.) и их отношение к целому. Таким образом, при нелогическом познании целое предшествует его элементам (изучение которых может тоже быть долгим и разнообразным). [Раушенбах 1996, с. 83].

Разумеется, имеет смысл анализировать слова, грамматические формы, синтаксические связи и т.п., например, в стихотворении М. Ю. Лермонтова “Парус”. В итоге получатель будет иметь представление о лексической и грамматической семантике языковых единиц в данном тексте, о связях между ними. Но все это – те или иные явления в тексте, их понимание дает знание о частях текста. Между тем известно, что в художественном тексте каждое “следующее событие в меньшей степени связано с предыдущим, а в большей степени – со всем замыслом произведения” [Белянин 1988, с. 46]. О содержании всего текста можно будет судить только после выдвижения хотя бы какой-нибудь гипотезы о нем как целом. То есть необходимо суждение, точнее – мнение о тексте (вовсе не обязательно в словесной формулировке) “поверх” и “над” связностью и семантикой его частей. После этого связность текста предстает в новом виде: становится понятно, для чего она именно так устроена, для какого содержания служит форма, принимающая именно такие очертания.

Мы преднамеренно не приводим примеров к проделанным рассуждениям. Причина в том, что все было описано так, как это было бы логично себе представить. “Логично” – значит в некоторой степени искусственно. На самом деле получатель начинает анализ связности только по прочтении текста, следовательно, уже имея некое предзнание, предвосхищение общего содержания текста. Оно принадлежит интуиции и в большинстве случаев не выражается словесно. Определить такое предзнание положительно очень трудно, ясно только, что его “работа” над связностью заключается по большей части в отрицании и отбрасывании того, что явно не может быть необходимым для воплощения цельности текста 1 . Так, выявляя связность текста, мы ведь не пытаемся произвести сплошной подсчет всех его знаков – от пробелов между словами до содержательных повторов в сверхфразовых единствах; с самого начала анализирующий отбрасывает какое-то множество повторяющихся знаков, даже не задумываясь, почему они не важны для него. Причем положительные результаты такого отрицания проверяются путем уточнения самого предзнания. Получается хорошо известный герменевтический круг, начальным звеном которого, если говорить о восприятии текста, будет связность, а в случае анализа – предзнание цельности, которое “управляет” связностью; затем связность и цельность постоянно чередуются. Конечный пункт и идеальный исход этого кругового движения – полная согласованность связности и цельности.

Иллюстрацией сказанного могло бы быть описание процесса анализа текста лингвистом, данное с “внутренней” стороны (о чем думал, когда читал текст, каково было первое неформулируемое предзнание, что оно дало для определения связности....). Однако это невыполнимая в рамках теории текста задача. С другой стороны, кругообразный процесс восприятия и анализа текста – привилегия отнюдь не только лингвиста, но и вообще всех, кто когда-либо пытался “вникнуть” в текст. А поскольку это явление распространенное, описание его мы встречаем и в художественных текстах. Вот одно из них.

У Н. С. Лескова есть рассказ “Шерамур (Чрева–ради юродивый)”, озаглавленный именем главного героя. О нем читателю, в частности, известно: “Шерамур – герой брюха; его девиз – жрать, его идеал – кормить других...”. Будучи в Париже, рассказчик, от имени которого ведется повествование, одолжил Шерамуру монету в 100 франков. Затем рассказчик уехал в Петербург, где через некоторое время, уже совершенно позабыв о своем одолжении, получил посылку из Парижа. В ней он обнаружил стофранковую монету, книгу и странную надпись на оберточной бумаге:

“Опять разыскиваю оберточную бумагу и рассматриваю письмена, возлагая на них последнюю надежду узнать: что это за явление? Ничего более: «долг и за процент ж. в. х. ...». Характер почерка неуловим, потому что написано на протекучке, и все расплылось... Соображаю, что здесь долг и что – процент, или «за процент»: монета долг, а книга “за процент”, или наоборот? И потом, что значат эти «ж. в. х.»? Нет сомнения, что это не первые буквы какого-то имени, а совсем что-то другое... Что же это такое? Подбираю, думаю и сочиняю: все выходит как-то странно и некстати: «жму вашу руку», – но последняя буква не та: «жгу ваш хохол», тут все буквы соответствуют словам, но для чего же кому-нибудь было бы нужно написать мне такую глупость? Или это продолжение фразы: посылаю «долг и за процент» еще вот что, например, – «желтый ватошный халат» или «женский ватошный халат»... Все никуда не годится. Глупый водевильный случай, а интересует! Даже во сне соображаю и подбираю: «желаю вам хорошего». Вот, кажется, это пошло на дорогу! Еще лучше: «живу весьма хорошо»; или... наконец, батюшки мои! Батюшки, да это так и есть: не надлежит ли это читать... «жру всегда хорошо»? Решительно это так, и не может быть иначе. Но тогда, что же это значит: неужто здесь был Шерамур?” [Лесков 1993, с. 185].

Сначала получатель (рассказчик) пытается установить референты условных знаков долг и процент (монета долг, а книга “за процент”, или наоборот?). Общее содержание послания не вполне понятно. Затем получатель расценивает ж. в. х. как условные знаки (буквы) знаков (слов). Они заключают сообщение, но не могут быть инициалами: это не первые буквы какого-то имени, а совсем что-то другое... (один вариант референтов отвергнут). Далее он формальным образом пытается восстановить зашифрованную связность, подставляя вместо букв различные начинающиеся с них слова. После каждого варианта идет его проверка через обращение к возможному содержанию сообщения: вариант – проверка – вариант – проверка... Заметим, что это общее содержание получателю доподлинно не известно, тем не менее и этого предзнания достаточно для того, чтобы отбросить не только нелепые версии жгу ваш хохол, желтый ватошный халат, женский ватошный халат, но и вполне правдоподобные желаю вам хорошего и живу весьма хорошо. Наконец, вариант жру всегда хорошо удовлетворяет как требованиям связности (формальный аспект), так и дополняет предзнание до знания: текст обретает цельность, что и позволяет установить имя отправителя – Шерамур.

Любопытно, что предзнание цельности, отвергавшее вариант за вариантом, уже содержало в себе, так сказать, “идею Шерамура”, о которой получатель не знал, не мог ее “озвучить”, но, как это ни парадоксально, обладал ею: ... или... наконец, батюшки мои! батюшки, да это так и есть: не надлежит ли это читать... “жру всегда хорошо”? Сначала восклицания, затем утверждение это так и есть; значит, это уже известно – до того, как произнесено “жру всегда хорошо”; сначала вариант прошел цензуру цельности, затем физически воплотился в связной последовательности знаков. И во всех случаях цельность управляла связностью, постоянно с ней чередуясь в рассуждениях получателя.

Таким образом, при анализе текста с позиции получателя цельность занимает приоритетное положение по отношению к связности. Формальная и семантическая стороны текста, если в них видеть, соответственно, связность и цельность, противопоставлены еще по одному параметру. Однонаправленный анализ текста “от связности к цельности” предполагает движение от частей к целому, это индуктивный путь. В силу того, что целое больше суммы своих частей, он вряд ли приведет к успеху. Однонаправленный анализ “от цельности к связности” предполагает движение от целого к частям, это дедуктивный путь. Он обусловливает возможность того, что получатель, не понимая отдельных слов или выражений текста, способен понять текст в целом. Но для обоснования полученной подобным образом версии истолкования текста совершенно необходимо обращение к связности (когезии). Только при этом условии можно восстановить пропуски в тексте или, как это было с рассказчиком из “Шерамура”, прочитать его зашифрованный фрагмент.

Убедительным аргументом в пользу взаимодополнительности связности и цельности может послужить отрывок из романа «Имя розы» итальянского писателя У. Эко (надо сказать, он прежде всего известен как литературовед, семиолог и философ, поэтому описываемая ситуация несет на себе теоретическую нагрузку, которую – и в этом подлинное мастерство автора – наивный читатель не замечает). Речь идет о зашифрованном сообщении, которое пытаются прочитать два монаха:

![]()

“ «Прежде всего при разгадывании тайного послания полагается разгадать, что же в нем говорится».

«А после этого и разгадывать незачем!» – захохотал я.

«Не скажи. Требуется вообразить, как могут звучать первые слова. А потом проверить, распространяется ли правило на остальной текст. Например... В этой записке несомненно указан путь в предел Африки. Я почти уверен. И все благодаря ритму... Попробуй сам вдуматься в первые три слова. На буквы не гляди – только на их количество... I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I... Разделим эти слова на слоги по две-три буквы. Что выйдет? Та-та-та, та-та, та-та-та... Тебе ничего не приходит в голову?»

«Нет... ничего...»

«А мне приходит. Secretum finis Аfricae (тайна предела Африки... (лат.) – примечание автора)... Посмотрим. В последнем слове первая и шестая буквы должны совпасть. Так и есть: в обоих случаях знак Земли. Первая буква первого слова – S – должна быть та же, что и последняя буква второго... Прекрасно. Она тоже повторяется. Знак Девы. Похоже, мы на верном пути. Тем не менее, увы, не исключается, что это цепь совпадений. Надо искать закономерность» “ [Эко 1989, с. 138–139].

” «Да. Подобрать ключ очень легко. В распоряжении Венанция было двенадцать знаков Зодиака и еще восемь знаков, обозначающих пять планет, два светила и Землю. Итого двадцать знаков. Ровно столько, сколько требуется для передачи латинского алфавита, учитывая, что два звука – первый в unum и первый в velut – записываются здесь одной и той же буквой. Так. Порядок букв нам известен. Какой порядок тайных знаков мог бы ему соответствовать? Я подумал о порядке следования небес. Предположил, что зодиакальный квадрат установлен на самой дальней орбите. Значит, Земля, Луна, Меркурий, Венера, Солнце и прочие. А затем – последовательно – зодиакальные знаки в традиционном порядке... Так вот, если употребить этот ключ, письмена Венанция обретают смысл».

И он показал мне пергамент, на котором крупными буквами по латыни было переписано разобранное: «Secretum finis Africae...» ” [Там же, с. 174–175].

В силу определяющей роли цельности самый легкий случай восстановления связности текста, когда он дан в сокращении или зашифрован, представлен ситуацией, в которой общее содержание сообщения известно получателю до предъявления его конкретной формы. Обратимся для примера к знаменитой сцене объяснения Левина и Кити из “Анны Карениной”.

“ – Я хотел спросить у вас одну вещь.

Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза.

– Пожалуйста, спросите.

Вот, – сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили: «когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?» Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова.

Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом: «То ли это, что я думаю?»

– Я поняла,– сказала она, покраснев.

<...> Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: т, я, н, м, и, о.<...> Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «тогда я не могла иначе ответить».

Полное согласие Левина и Кити, общее чувство и намерение заявить о нем, которое сочетается со страхом быть непонятым (а со стороны Левина – еще и отвергнутым), обусловливает, с одной стороны, использование “ семиотического намека” , а с другой – легкость его прочтения. Содержание (цельность) отправляемых и получаемых реплик этого диалога ясна для его участников еще до написания букв (совокупность которых образует форму текста). Поэтому то обстоятельство, что последнее сообщение Левина не приводится автором – он написал три буквы. Но еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила, – ничего в целом не меняет. Каковы эти три буквы, неизвестно, при том, что информация, передаваемая ими как знаками, понятна и Кити, и читателю романа. Поэтому мы можем предлагать различные варианты, лишь бы они удовлетворяли общему содержанию диалога.

1 Ср. описание У. Джемсом сходного по структуре психологического процесса: "Допустим, мы пытаемся вспомнить забытое имя. Состояние нашего сознания весьма специфично. В нем существует как бы провал. Эта пустота чрезвычайно активна. В ней есть некий дух искомого слова, который нас заставляет двигаться в определенном направлении, то давая нам возможность почти физически ощущать свое приближение к цели, то снова уводя нас от желаемого слова. Если нам в голову приходит неверное слово, эта уникальная пустота немедленно срабатывает, отвергая его. Это слово не соответствует ей. Для разных слов эта пустота ощущается по-разному, при этом она всегда лишена содержания и именно поэтому ощущается как пустота" [У. Джемс "Краткий курс психологии". Цит. по: Слобин 1976, с. 170].

2. Тематическая недостаточность

Цельность, как бы ее ни понимали (замысел, семантическая неаддитивность, идейно-тематическое единство), не может быть единственным необходимым и достаточным свойством текста. Ведь само понятие цельности предполагает наличие частей и связей между ними, то есть связность: если бы не было частей, то было бы бессмысленным говорить о целом, которое больше суммы своих частей. В этом отношении связность есть предпосылка цельности. Ее нельзя не учитывать, так как в противном случае подрывается представление о тексте как знаковой последовательности. Эффект цельности как раз и возникает в определенных последовательностях знаков, поэтому, несколько преувеличивая, можно даже утверждать, что цельность – это конечный результат всех видов связности текста, а всякая иная связность дает иную цельность. Отсюда и известная мысль Л. Н.Толстого об идее «Анны Карениной»: “Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен был написать роман тот самый, который я написал сначала”. И далее: “Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна без того сцепления, в котором она находится” [Толстой 1953, с. 268–269]. Комментируя это рассуждение писателя, Ю. М. Лотман отмечает: “Толстой необычайно ярко сказал о том, что художественная мысль реализует себя через «сцепление» – структуру – и не существует вне ее...” [Лотман 1970, с. 18].

Выдвижение цельности на первый план при игнорировании, по существу, не меньшей роли связности неприемлемо для теории и анализа художественного текста. Иначе неизбежны явные противоречия.

Рассмотрим для примера одну такую работу, где цельность утверждается в качестве решающего признака текста. Вне соотнесения со связностью Л. В. Сахарный и А. С. Штерн определяют цельность как ”имплицитный, коммуникативно-функциональный феномен соотнесения текста с одним объектом, простым или сложным” [Сахарный, Штерн 1988, с.37] (в другой статье один из соавторов уточняет, что ”связность также остается базисной характеристикой текста, однако не «первичной» , а производной от характера представления цельности в тексте” , приходя тем не менее к утверждению о существовании текстов, лишенных связности, но обладающих цельностью [Сахарный 1991, с.224]). Далее приведенное понимание цельности получает следующее развитие: ”При этом некоторая цельность как инвариант содержания может быть реализована в синонимичных текстах, различающихся степенью развернутости... и структурой, т.е. в своеобразных перифразах. Таким образом, цельность выходит за рамки одного текста и характеризует всю динамическую парадигму «синонимических» текстов” [Сахарный, Штерн 1988, с.37–38].

Возможные возражения: 1. Художественный текст не соотносится с каким бы то ни было «одним объектом» , лежащим вне его, наоборот, то, о чем идет речь в тексте, создается им же самим, отсюда 2. Смысловая уникальность художественного текста – он потому, в частности, художественный, что неповторим, следовательно, 3. Принципиально невозможна синонимия художественных текстов. Синонимия текстов возможна только тогда, когда они не обладают цельностью в полной мере – не характеризуются общим содержанием, не сводимым к сумме частных смыслов, – но им присуща тематическая общность. Таким может быть некоторое множество нехудожественных текстов: тексты разных доказательств одной и той же теоремы; тексты научных статей, авторы которых независимо друг от друга пришли к одному и тому же результату; тексты по технике безопасности, например на стройке или лесоповале, составленные разными авторами и т.п. (см. подробнее в гл. V. Типологическое определение художественного текста).

Связность как более элементарная и фундаментальная характеристика текста обусловливает невозможность существования текста, который, не будучи связным, обладал бы цельностью. Вместе с тем имеется некоторое множество текстов, лишенных цельности, хотя и связных. Широко известен пример такого текста, приводимый в книге Б. В. Зейгарник “Введение в патопсихологию”:

Испытуемой, страдающей психическим расстройством, предложили объяснить смысл фразы “Не все то золото, что блестит”: “Не надо обращать внимание на внешность. Да, золото – это прекрасные золотые часы подарил мне брат. Он у меня очень хороший. Когда мы вместе учились, мы ссорились, но потом жили мирно. Брат очень любил театр. Мы видели с ним пьесу ...” (Зейгарник Б. В. Введение в патопсихологию. М., 1973. – С.102–103).

Собственно говоря, это не текст в точном смысле, так как цельность отсутствует. Если представить себе такую типологию текстов, которая строится по принципу заполнения пространства между двумя крайними точками: “связные (когезия) и нецельные почти–тексты ← … → связные (в локальном и глобальном смысле) и с неаддитивной цельностью тексты”, – то “крайними слева” будут, скорее всего, различные скороговорки с достаточно сложной синтаксической структурой, большáя часть, так называемых, абстрактных анекдотов, заклинания и т.п.; где-то посередине окажутся такие связные (когезия) с аддитивной цельностью тексты, как инструкции, реестры, разного рода списки, памятки…; “крайнюю справа” позицию займут художественные тексты, относящиеся к классическим: “Капитанская дочка”, “Невский проспект”, “Записки из подполья”… На некотором удалении “влево” от последних можно обнаружить тексты, которые по своим формальным и формально-семантическим характеристикам относятся к художественным, но их цельность либо аддитивна, как у нехудожественных текстов, либо ее вообще не удается охарактеризовать положительным образом. Рассмотрим один такой текст.

А.Белый

УТРО

(и–е–а–о–у)

1 Над долиной мглистой в выси синей

2 Чистый-чистый серебристый иней.

3 Над долиной – как извивы лилий,

4 Как изливы лебединых крылий.

5 Зеленеют земли перелеском,

6 Снежный месяц бледным, летним блеском,

7 В нежном небе нехотя юнеет,

8 Хрусталея, небо зеленеет.

9 Вставших глав блистающая стая

10 Остывает, в дали улетая...

11 Синева ночная, – там, над нами,

12 Синева ночная давит снами!

13 Молньями как золотом в болото

14 Бросит очи огненные кто-то.

15 Золотом хохочущие очи!

16 Молотом грохочущие ночи!

17 Заликует, – все из перламутра

18 Бурное лазуревое утро:

19 Потекут в излучине летучей

20 Пурпуром предутренние тучи.

[Белый 1990 в, с.211–212]

В этом тексте все как будто ясно. Странный на первый взгляд подзаголовок и-е-а-о-у в формальном аспекте объясняется достаточно просто: каждая его буква обозначает ударные гласные соответствующих двух строф. Первая и соответствует [и] в 1–4 стихах, е – [э] в 5–8, а – [а] в 9–12 и т.д. (любопытно, что <и>, <э>, <а>, <о>, <у> – полный состав гласных фонем русского языка). Подзаголовок представляет собой схему фонетической связности текста и в этом отношении является ее иконическим знаком.

Лексическая связность осуществляется посредством цветообозначений: синий (1), чистый-чистый серебристый (2), лилии (импликация: лилии ® ‘ белый цвет’ ; 3) лебединые крылья (лебедь ® скорее всего,‘ белый’ (4)), зеленеть(5), снежный ( ® ‘ белый’ (6)), бледный (6), зеленеть (8), синева (11,12), золото (13,15), перламутр (17), лазуревый (18), пурпур (20). Вместе с ними повторяются светообозначения: мглистая (1), блеск (6), хрусталея (8), блистающий (9), остывать (10), синева ночная (ночь ® ‘ тьма’ (11,12)), огненный (возможно, со смыслом не только ‘ очень светлый’ , но и ‘ желтый’ [цвет] (14)). Оба ряда цвето- и светообозначений выстроены от холодных и светлых к теплым и насыщенным. Их референты, если представить их как зрительный образ, есть в свою очередь знак – иконический знак перехода от ночи к утру.

С лексической связностью согласуется грамматическая. При отсутствии глаголов в 1–4 стихах далее глагольные формы от преобладающего значения состояния (зеленеть, юнеть, хрусталея...) эволюционируют к семантике действия (бросить, заликовать, потечь). Переход от «холодного» и статичного к «теплому» и динамичному соответствует распределению по пространству текста глаголов несовершенного вида настоящего времени (1–12) и совершенного вида будущего времени (13–20).

Поскольку цветообозначения расположены строго по своим строфам, а каждые две строфы обозначены одной буквой подзаголовка, можно установить цветовую интерпретацию и-е-а-о-у: и (серебристый, белый, синий) - е (зеленый, белый, бледный) - а (темно-синий) - о (золотой, огненный) - у (перламутровый, лазуревый, пурпурный). Следовательно, подзаголовок как иконический знак принимает еще одно значение. То же с заголовком: У (перламутровый, лазуревый, пурпурный)трО (золотой, огненный). В этом отношении заголовок сближается с последними строфами текста (в 18 стихе он к тому же повторяется), обусловливая возможность кольцевой композиции текста.

Ясно, что знаки текста, в особенности иконические, ориентируют читателя на зрительное восприятие сообщаемого, ясна связность знаков. Однако совершенно ничего нельзя сказать о теме текста – очевидно, это не пейзажная зарисовка, вряд ли описание утра вообще... Даже если согласиться, что это текст о «каком-то утре» , то этим никак не восполняется отсутствие цельности. В самом деле, получается целое, которое равно сумме своих частей:

УТРО (и: синий, белый, серебристый - е: зеленый, белый, бледный - а: темно-синий - о: золотой, огненный - у: перламутровый, лазуревый, пурпурный) = синий, белый, серебристый (1–4) + зеленый, белый, бледный (5–8) + темно-синий (9–12) + золотой, огненный (13–16) + перламутровый, лазуревый, пурпурный (17–20).

Больше о содержании текста ничего сказать нельзя. Осталась не объясненной содержательная роль подзаголовка и-е-а-о-у и назначение искусной, если не сказать изощренной, «техники» текста, подстроенного фонетически под подзаголовок. За связностью текста никак не видна его когерентность и его смысл, хотя абсолютно все знаки, из которых он «собран» , понятны, то есть код текста остается неизвестен.

Подобных текстов практически нет в литературе реалистического направления, но их достаточно много в символизме, модернизме, постмодернизме, концептуализме и т.п. Особенность их, если попытаться ее обобщить на приведенном примере, состоит в том, что цельность текста лишь отчасти присутствует в самом тексте. Объясняется это тем, что художественные тексты, например, символистов (к ним принадлежит и Андрей Белый) в большинстве случаев представляют собой реализацию литературно-теоретических и философских доктрин, авторами которых являются сами художники. Поэтому, чтобы понять такой “вторичный” художественный текст, необходимо обратиться к другим художественным и нехудожественным текстам того же автора. Тема, смысл, идея текста рассредоточены в межтекстовом пространстве писателя, поэта и философа в одном лице. Таким образом, взятый сам по себе, текст оказывается тематически недостаточным – лишенным цельности, понимаемой как неаддитивность.

3. Интертекстуальность (I)

Итак, “Утро” А. Белого – это “мозаика цитаций” , которую можно понять, только установив достаточное количество текстов-источников, текстов-доноров, из которых она собрана.

Всякий текст содержит в себе явные или скрытые цитаты, поскольку создается в сформированной до него текстовой среде. Отсюда вытекает, что все тексты находятся в диалогических отношениях: “ ... всякий текст вбирает в себя другой текст и является репликой в его сторону”, – пишет один из основателей теории интертекстуальности французский семиолог и литературовед Ю. Кристева [1995, с.102].

Интертекстуальность, понимаемая как наличие в тексте элементов (частей) других текстов, присуща любому тексту. Однако если это свойство становится для данного текста доминирующим, то он теряет цельность, что и можно наблюдать на примере “Утра” – текста с тематической недостаточностью. Чтобы восстановить цельность, нужно найти и собрать воедино все интертекстуальные связи такого текста с другими текстами А. Белого. Вся совокупность таких связей будет представлять не что иное , как модель “обычного” текста – цельного и семантически автономного. В этом и наша задача: проделать интертекстуальный анализ “Утра” с тем, чтобы дополнить его семантику “до цельности”.

Постановка задачи позволяет уточнить общее понятие интертекстуальности: в данном случае мы имеем дело с автоинтертекстуальностью – будут сопоставляться тексты только одного автора. Обычно среди них “находится один, который выступает в роли метатекста (сопрягающего, разъясняющего текста) – или автоинтертекста – по отношению к остальным, или же эти тексты составляют текстово-метатекстовую цепочку, взаимно интегрируя смысл друг друга и эксплицируя поверхностные семантические преобразования каждого из них…” [Фатеева 2000, с. 91].

Поиск цельности нашего тематически недостаточного текста целесообразно вести одновременно по двум параметрам: 1) по схеме его формальной связности (обозначена подзаголовком и-е-а-о-у) и 2) по тому семантическому минимуму, который удается извлечь из текста (аддитивная тема – цветовая гамма, иконически представляющая «некое утро» ). Необходимо также учесть кольцевую композицию текста.

Первому параметру отвечает фрагмент из романа А.Белого «Котик Летаев» , в котором писатель описывает свои первые младенческие воспоминания. (Ср.: “... память о конце первого двухлетия (длинная память) и исключительные ее объекты (фантастика бреда) резко отделяют меня от ряда детей с короткой памятью...” [Белый 1990 б, с.321]; кроме того, говоря об этом романе, автор отмечает: “Так переживался мною конкретно период древнейших культур в становлении самосознающего «Я» ; об этом точнейше я передал в «Котике Летаеве» “ [Белый 1994 в, с. 419]):

“Чувствую невозможность дальнейшего пребывания без единого звука: хочу издать звук; бабушка, задрожав как осиновый лист, мне грозится рукою:

– «Этого нельзя: ни-ни-ни!»

Я громко щелкаю: и – ай! – что я сделал!

О н о – совершается; оно уже совершилось, потому что он, кто там жил, вызываемый стуком, он – прет уже; он уже крепнет; издалека-далека он мне отвечает на вызов; и – ти-те-та-то-ту” [Белый 1990 а, с.304].

Точное совпадение букв подзаголовка и-е-а-о-у с гласными «фонетической» цепочки из «Котика Летаева» ти-те-та-то-ту (далее в тексте романа эта последовательность не раз воспроизводится с различными вариациями) дает основания для предположения о том, что в «Утре» , возможно, говорится о первом акте самоосознания авторского «Я».

По второму параметру отбирается текст статьи А.Белого «Священные цвета»:

“ Бесконечное может быть символизировано бесконечностью цветов, заключающихся в луче белого света. Вот почему «Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы» ” [Белый 1994 б, с.201].

“Первые века христианства обагрены кровью. Вершины христианства белы как снег. Историческая эволюция церкви есть процесс «убеления риз кровью Агнца» . Для нашей церкви, еще не победившей, но уже предвкушающей сладость победы, характерны все оттенки заревой розовой мечтательности. Розовый цвет соединяет красный с белым” [Там же, с.205].

“Исходя из цветных символов, мы в состоянии восстановить образ победившего мир. Пусть этот образ туманен, мы верим, что рассеется туман. Его лицо должно быть бело, как снег. Глаза его – два пролета в небо – удивленно-бездонные, голубые. Как разливающийся мед – восторг святых о небе – его золотые, густые волосы. Но печаль праведников о мире – это налет восковой на лице. Кровавый пурпур – уста его, как тот пурпур, что замыкал линию цветов в круг, как тот пурпур, который огнем истребит миры; уста его – пурпурный огонь” [Там же, с.209].

Из приведенных контекстов следует сакральный смысл цветообозначений (выделены жирным шрифтом). Причем порядок их следования отчасти совпадает с последовательностью в стихотворном тексте, а последнее из цветообозначений «Утра» пурпур (20) в «Священных цветах» “замыкает линию цветов в круг” (ср. с круговой композицией проанализированного текста).

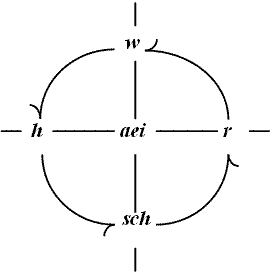

И, наконец, в работе А.Белого «Глоссолалия. Поэма о звуке» – именно она представляет собой автоинтертекст – находим объединение всех параметров интертекстуального поиска темы «Утра» :

“ ...лик Духа, творящего бурную и калимую ткань; эта ткань – мировой кипяток, – как покров, на том Духе; представление громадного жара и шара воистину станет нам ясным покровом, переливчатым, как перламутр, и прозрачным, как воздух; сквозь него, точно демоны глухонемые, – на нас Элогимы стремят безглагольные взоры свои; и творят нам «Начала» : то было «в начале» земли...” [Белый 1994 а, с.21].

“День Сатурна во рту сознаваем графически: неопределенный звук «е» («е» опрокинутое) развивает звучания «i» в «а» , «е» ; перед «r» разряжаются звуки в «i» , в «и» есть «w» , далее восстают «h» и «r» [Там же, с.31]

“ Звуки «r» прибавляют: wir-wer-war-wor-wur; «wir» есть «вир» тепловой; «wer» есть временный червь («wer» и время); «war» – «вар» или жар; «war» есть «warm» ; «wur» есть «wurm» , или «Wur» или «Uhr» : «Uhr» – Начало...” [Там же, с.29].

“ «Ururu-ururu» заработало колесо: и – тепловая энергия звука лучилась как – wi-we-wa-wo-wu, hi-he-ha-ho-hu, wir-wer-war-wor-wur, chri-chre-chra-chro-chru, wri-wre-wra-wro-wru” [Там же, с.32-33].

“... звук «а» – белый, летящий открыто... <...> Звук «е» – желтозелен...<...> Звук «i» – синева, вышина... <...> Краснооранжевый «о» ...<...> Звуки «у» – теплота..., падение в мраки, пожары пурпурности...; «у» порою живет в задней полости пламенным «в» (в инфракрасных лучах); ...когда «i» опускается в «у» , – соединяется пурпур с лазурями «i» в фиолетовом «ю» ...” [Там же, с.76–77].

На этом интертекстуальный анализ может быть завершен. Были найдены тексты-источники, которые достаточны для понимания «Утра» как своего рода центона1 (следует отметить одно несовпадение: звуку [а] приписываются разные цветовые значения в стихотворном тексте и в «Глоссолалии» ). Разумеется, речь идет только о минимально необходимом количестве текстов, хотя можно было бы привлечь и другие, например, стихотворные тексты А.Белого с тем же заглавием «Утро» или сходным «Утро и вечер» ... Однако набранное множество разъясняющих цитат и взаимоцитат достаточно: они замыкаются в одно целое, объясняя код «Утра» , и, следовательно, его тему. Она может быть определена как представленное символически становление (‘утро’ ) самосознающего «Я» , подобное становлению некой всеобщей онтологии.

Теоретическим итогом проделанного анализа является вывод о том, что понимание текста с тематической недостаточностью, ориентированному “во вне”, в другие тексты, можно представить как процесс формирования в «читательской проекции» получателя такой дополненной структуры этого текста, которая будет подобна “обычному” тексту – цельному и семантически автономному.

1 Андрей Белый любил писать в таком духе, ср: “Моя книга, – говорит он о своем исследовании “Мастерство Гоголя”, – сплетенье цитат, иногда их ракурсов (в свободной редакции)…”.

4. Цельность “поверх связности”, цельность “для связности” и содержание без цельности

Получатель при восприятии текста всегда опирается на его связность. Однако в своем подавляющем большинстве читатели при этом не отдают себе отчет в том, что они в первую очередь имеют дело со сложной системой связности знаков, воспринимают содержание текста, как бы минуя ее. Связность (когезия) – повтор звуков, грамматических форм, индексальных знаков, имен собственных и т.п. – как правило лежит “ниже” порога восприятия, то есть рядовой читатель не останавливает на них свое внимание. Оно направлено на то, ради чего создается текст – на передаваемую им информацию. Вследствие этого содержание (цельность) усваивается как бы “поверх” связности.

Отчасти подобная схема восприятия характерна для литературоведения, ориентированного по преимуществу на идейное содержание, образную систему произведения, историю его создания.... Учитывается, следовательно, цельность, тогда как связность остается либо вообще вне процессов анализа, либо играет третьестепенную роль. Поэтому в строгом смысле уже нельзя говорить, что предметом изучения является текст, речь идет об анализе произведения ( о соотношении «текст vs. произведение» см. гл. IV, V).

Однако выявление цельности текста в рамках лингвистического подхода должно происходить иначе. Даже предварительная ее формулировка – “поверх связности” – может быть дана все же только после анализа связности. Причем, помимо прочего, эта формулировка призвана объяснить с содержательной стороны повторы, выявленные на всех уровнях, что предполагает наличие ограничений: годна только та формулировка цельности, которая согласуется со связностью. “Согласуется” – значит объясняет и мотивирует когезию. Обратное, как было выяснено, невозможно – текст представляет собой единство, которое расщепляется на элементы, но не является результатом их сцепления (А. Греймас). Более того, по причине неаддитивности адекватно определенная цельность должна способствовать выявлению таких связей в тексте, которые не могли быть известны до ее формулировки. В самом деле, если содержание целого текста больше простой суммы содержаний его частей, то, зная, чтó есть цельность данного текста, мы тем самым обладаем знанием не только о его составляющих, но еще и о тех формально-семантических связях, которые до получения цельности были нам недоступны. В этом свете можно говорить о цельности “для связности” как когерентности. Иными словами, конструктивная роль цельности в аспекте анализа заключается в том, что она помогает установить ранее “невидимые” связи между частями текста. Принципиальное отличие таких новых связей в том, что если когезия находится “ниже” порога восприятия получателя, то части текста, объединенные когерентностью, равно как и сама когерентность, не воспринимаются получателем пассивно, а открываются в результате осознанной рефлексии над текстом.

Особый статус понятия связности и цельности имеют в той версии теории интертекстуальности, которую с позиции лингвистической теории текста можно было бы расценить как тотальную, или максималистскую. Ее основной тезис излагается в ставшей классической цитате Р. Барта: Текст “может быть собой только в своих несходствах (что, впрочем не говорит о какой-либо его индивидуальности); прочтение Текста – акт одноразовый... и вместе с тем оно сплошь соткано из цитат, отсылок, отзвуков; все это языки культуры (а какой язык не является таковым?), старые и новые, которые проходят сквозь текст и создают мощную стереофонию. Всякий текст есть между-текст по отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность не следует понимать так, что у текста есть какое-то происхождение;... текст ... образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат – из цитат без кавычек” [Барт 1989, с.418].

Анализ текста в духе данной идеологии предполагает его деконструкцию с целью представления объекта анализа в качестве “мозаики цитаций” (Ю. Кристева). Каждая цитата vs. значимая часть текста рассматривается исключительно в перспективе других, хронологически предшествующих и следующих за ним текстов, в которой складывается совокупный и “анонимный”, то есть интертекстуальный, смысл этой цитаты. Текст существует как цепь выборов автора из своего рода тезауруса всевозможных цитат (в неопределенно широком смысле), понимание текста читателем – расчленение текста на цитаты, помещаемые в соответствующие “рубрики” тезауруса. Концепт и понятие текста оказываются деформированными, текст вторичен, неавтономен и определяется только через интертекст. По этой причине связность как неотъемлемая черта целого текста не принимается в учет при поиске некоторого содержания-цитаты, которое то там, то здесь так или иначе выражается с той или иной степенью сходства. Но тогда и цельность лишается своего статуса, в тексте вообще “не требуется “уважать” никакую органическую цельность” (Р. Барт).

Происходит разрушение системных характеристик текста, текста больше нет, или “нет текста, кроме интертекста” (Ш. Гривель). Приоритет получает содержание-цитата – некоторый сегмент идеального пространства культуры, выражаемый в разных формах разными текстами – художественными, философскими, научными, – а также и семиотически различными – вербальными, пластическими, изобразительными, кинотекстами. Это – содержание без цельности в текстовом смысле; оно приобретает слишком большую степень свободы, чтобы оставаться в сфере объектов лингвистической теории текста.

Впрочем, сказанное относится к такому материалу, как художественный текст в его стандартном понимании. У максималистской версии теории интертекстуальности имеется неоспоримо адекватная ей предметная область, создаваемая современным литературным авангардом (концептуализм, метареализм и т.п.), произведения которого реализуются в форме не текстов (или почти-текстов, в которых при наличии связности отсутствует цельность), являясь частным примером понятия “дискурс”. Такие тексты отличаются от “Утра” А. Белого тем, что не предполагают восстановления цельности, они лишены ее изначально.

Если вернуться для примера к тексту А. Белого, то несложно увидеть, что расширение корпуса сопоставляемых текстов для анализа “Утра” не оправдано и лишь умножает неясность и неопределенность. В самом деле, пришлось бы обратиться к невероятно большому множеству художественных и нехудожественных текстов, в которых присутствуют темы цветовых значений букв (начиная, например, с хрестоматийного сонета А. Рембо), связанных фигурой круга (ср. известный “цветовой круг” Гете и классификационные диаграммы цветов в виде круга, встречающиеся практически в каждой книге по психологии зрительного восприятия) и семантикой становления, творения, рождения. А поскольку в теории интертекстуальности нет критериев того, что является “эмической” единицей интертекстуальности и что ею быть не может (что не может быть цитатой и между-текстом?), постольку движение в ширь неизбежно предполагает высокую вероятность принятия произвольных решений.

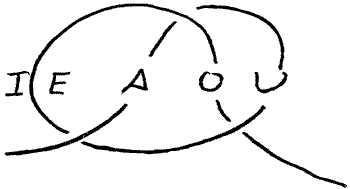

Экономя место, рассмотрим только один из множества возможных текстов - "Неравнодушная природа" С. М. Эйзенштейна. Он обсуждает трактат Данте Алигьери «Convivio» («Пир» ), в котором тот приводит свою этимологию, “ совершенно в духе образно-ассоциативно-«физиогномической» манеры” , латинского слова auctor ‘ автор’ . Данте обращается к “ глаголу, почти совершенно вышедшему из употребления в латинском языке и означающему « связывать между собою» - aveio. И тот, кто внимательно вглядится в это слово в первоначальной его форме - утверждает Данте, - убедится в том, что оно явственно обнаруживает свой собственный смысл, ибо составлено это слово ни из чего иного, кроме связей между словами, то есть пяти гласных, которые являются душой и сцеплением внутри каждого слово. И составлено оно из них таким путем, что образует форму узла. Ибо, начав с А, оно повторится в U1, и затем идет прямо через Е к I, откуда оно возвращается назад к О, так что оно действительно представляет собой узел. И поскольку слово «автор» производится и происходит от этого глагола, оно понятно только поэтам, которые связали свои слова искусством музыки..." 2 .

Можно, конечно, этимологически оспаривать такую картину происхождения слова «автор», но трудно спорить о красоте самого образа, которым здесь обрисован метод деятельности поэта.

Однако в этом пассаже меня больше всего удивило другое.

Какое основание имел Данте говорить о том, что путь от А к U – «обращается», от U к I опять идет «прямо», а от I к О снова «возвращается назад»?

К тому же именно эти ходы вперед и назад образуют тот узел-бант, который и являет собой пластический образ связывания звуков путем музыки, что является, согласно Данте, уделом одних поэтов.

По-видимому, Данте имеет в виду некоторую закономерную последовательность, в которой «от природы» (или еще чего-нибудь) должны размещаться гласные подряд.

В западноевропейских языках имеют обыкновение располагать гласные в порядке A, E, I, O, U.

Однако этот порядок отнюдь не тот, который имеет в виду Данте. При том движении от буквы к букве, которое указывает он, никакого узла не получается. Мало того, даже путь между ними нельзя пройти согласно его указаниям. Здесь путь от U к I идет «обратно», а от E к O – вперед, что идет вразрез с указаниями Алигьери.

Чтобы уяснить, в чем тут дело, оставалось одно – найти такую последовательность размещения пяти этих букв, чтобы, идя путем, указанным Данте, действительно получить подобие банта или узла.

Таким расположением оказывается порядок: I, E, A, O, U.

Действительно, при таком именно расположении гласных путь последовательности, указанной Данте, дает нам графический образ узла, о котором он пишет.

Стало быть, согласно Данте, органической последовательностью гласных следует считать порядок: I, E, A, O, U” [Эйзенштейн 1964, с. 315-316].

Не означает ли совпадение и–е–а–о–у vs. I, E, A, O, U (последние, как видим, заключены в кругоподобную фигуру узла) и наличие темы творца, творения, что следовало бы привлечь “музыкальную” тему, еще больше расширив круг текстов? Тем более, что далее появляется новое совпадение:

“Если мы возьмем таблицу частот колебания, отвечающих отдельным гласным, то окажется, что последовательность гласных по этому признаку оказывается именно такой, какую имеет в виду Данте.

Раскроем, например, таблицу на стр. 17 книги Лиддела (Mark H. Liddel, «Physical characteristics of speech sound» ) и убедимся в этом сами. (Я к этой таблице справа приписываю аналогичные русские столбцы).

| Гласная | Произношение | Частота | Произношение | Гласная |

|

__ oo |

gloom |

326 |

луг |

у |

|

_ o |

no |

461 |

мох |

о |

| aw | raw | 732 | отец (атец) | ō |

| ä | father | 900 | дала | а |

| a | mat | 1,840 | эх | э |

| ĕ | pet | 1,958 | вечер | е |

| ey (ā) | they | 2,461 | ей | ие |

| i | be | 3,100 | миг | и |

Таким образом, оказывается, что последовательность, которая «по чутью» рисовалась Данте как естественно закономерная, – действительно оказывается закономерной и органической согласно точным данным физических наук” [Там же, с.316].

Выводы могут быть сколь угодно многообразными, особенно если учесть, что в том же томе сочинений С. М. Эйзенштейна, где помещена “Неравнодушная природа”, находятся “Первое письмо о цвете”, “Цветовая разработка фильма “Любовь поэта””, “Цветовая родословная “Москвы 800”” и “Цветовое кино”. Кроме того, желая знать более подробно об А. Белом в связи с творчеством С. М. Эйзенштейна, о цвете, круге и т.д., мы можем обратиться к работе Вяч. Вс. Иванова “Эстетика Эйзенштейна” (М., 1998)…

Все же, анализируя отдельный текст, целесообразно отдавать предпочтение тому решению, которое при прочих условиях наиболее экономно.

1 По причинам, которые никак не оговариваются, Данте интерпретирует V как U.

2 В угловых кавычках дается текст Данте, цитируемый С. М. Эйзенштейном.

Список литературы

Апресян 1966 – Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (Краткий очерк). М., 1966.

Барт 1989 – Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М., 1989.

Белянин 1988 – Белянин В. П. Психолингвистичекие аспекты художественного текста. – М., 1988.

Богданов 1989 – Богданов А. А. Тектология. (Всеобщая организационная наука). – В 2-х кн. – Кн.1. – М., 1989.

Иванов 1976 – Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. – М., 1976.

Кристева 1995 – Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Вестник Московского университета. – Сер.9. – Филология. – 1995. – №1.

Лотман 1970 – Лотман Ю. М. Структура художественного текста. – М., 1970.

Николаева 1990 – Николаева Т. М. Текст // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 507.

Раушенбах 1996 – Раушенбах Б. В. Поиск решения в задачах математического характера // Психологический журнал. – Т. 17. – 1996. – № 2. – С. 80-87.

Садовский 1983 – Садовский В. Н. Система // Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 610-611.

Сахарный 1991 – Сахарный Л. В. Тексты-примитивы и закономерности их порождения // Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. – М., 1991.

Сахарный, Штерн 1988 – Сахарный Л. В., Штерн А. С. Набор ключевых слов как тип текста // Лексические аспекты в системе профессионально-ориентированного обучения иноязычной речевой деятельности. – ермь, 1988.

Слобин 1976 – Слобин Д. Психолингвистика // Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. М., 1976. – С. 19-219.

Трубачев 1966 – Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. – М., 1966.

Фатеева 2000 – Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире текстов. – М., 2000. – 280 с.

Источники примеров

Белый 1990 а – Белый А. Котик Летаев // Белый А. Сочинения. – В 2-х т. – Т. 2. – М., 1994.

Белый 1990 б – Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. – В 3-х кн.- Кн.1. – М., 1989.

Белый 1990 в – Белый А. Утро // Белый А. Сочинения. – В 2-х т. – Т.1. – М., 1990.

Белый 1994 а – Белый А. Глоссолалия. Поэма о звуке. – Томск, 1994

Белый 1994 в – Белый А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития // Белый А. Символизм как миропонимание. – М., 1994.

Лесков 1993 – Лесков Н. С. Шерамур // Лесков Н. С. Собрание сочинений. – В 6-ти т. – Т.6. – М., 1993.

Толстой 1953 – Толстой Л. Н. Письмо Н. Н. Страхову от 26 апреля 1876 // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. – В 90 т. – Т.62. – М., 1953.

Толстой 1970 – Толстой Л. Н. Анна Каренина. – М., 1970.

Эйзенштейн 1964 – Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа // Эйзенштейн С. М. Собрание сочинений. – В 6-ти т. – Т.3. – М., 1964. – С. 37-432.

Эко 1989 – Эко У. Имя розы. – М., 1989.

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.gramota.ru