Контрольная работа: Индуктивно-связанная плазма

Федеральное агентство по образованию РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Дальневосточный федеральный университет

Химический факультет

Кафедра аналитической химии и химической экспертизы

Тема:

«Индуктивно-связанная плазма»

Выполнил:

Студент 042гр

Остапенко Дмитрий Сергеевич

Руководитель:

К.х.н. доцент Черняев А.П.

Владивосток, 2010г.

Оглавление

Введение

Атомизация пробы

Возможности метода

Устройство оптической системы

Пробоподготовка и анализ проб

Литература

Введение

Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой это весьма популятный, простой и точный метод анализа. Суть его в том, что при возбуждении и ионизации с последующим переходом в стабильное состояние каждый элемент Периодической Таблицы испускает квант света с определенной длиной волны. Соответственно, определяя длину волны, можно провести качественный анализ, а определяя интенсивность испускания волны данной длины – количественный. Отсюда еще одно важное достоинство атомно-эмисионной спектроскопии – оба этих анализа выполняются одновременно.

Возможности метода

Метод ICP AES предназначен для определения преимущественно металлов и металлоидов. Выделяется своей экспрессивностью, удобством и простотой использования. Отлично подходит для анализа воды на металлы в.т.ч. и тяжелые. Также можно успешно анализировать различные геологические породы, биологические объекты. Достаточно хорошо получаются анализы сплавов, хотя тут могут возникнуть трудности, связанные с наличием и процентным содержанием некоторых металлов, но они обычно устраняются пробоподготовкой и методикой проведения анализа.

Атомизация пробыСовременными источниками атомизации и возбуждения служат индуктивно-связанная плазма, плазма постоянного тока, а также микроволновая плазма с емкостной или индуктивной связью.

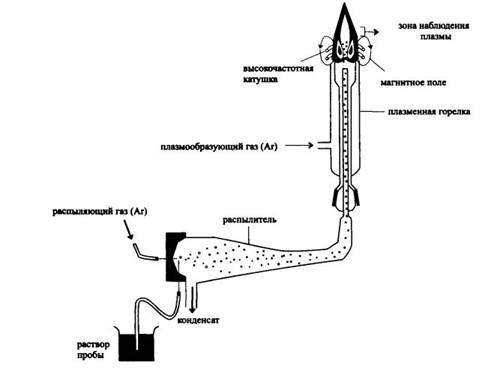

Чаще всего применяют индуктивно-связанную плазму. Основными узлами данного прибора являются: система подачи пробы, распылитель, узел атомизации пробы (кварцевая горелка с плазмой), оптическая камера, и собственно детектор.

Несколько более подробно остановимся на узле атомизации.

Устройство плазменной горелки:

Плазменная горелка состоит из трех концентрических кварцевых трубок, непрерывно продуваемых аргоном. Верхняя часть горелки помещена внутрь катушки индуктивности высокочастотного генератора (обычно 27,12 или 40,68 МГц). Высокочастотная аргоновая плазма инициируется с помощью искрового разряда. При этом аргон частично ионизируется, в нем возникают свободные носители заряда. Затем в электропроводящем газе инициируется высокочастотный ток, вызывающий дальнейшую лавинообразную ионизацию газа. Ввиду малого сопротивления плазмы она быстро нагревается до 6000-10000 К без прямого контакта с электродами. В центральный канал горелки в виде аэрозоля поступает раствор пробы. При этом стабильность плазмы не нарушается. В плазме происходит высушивание пробы, диссоциация на атомы, ионизация и термическое возбуждение образующихся атомов и ионов.

Ввиду относительно долгого пребывания пробы в плазме и высоких температурах, условия возбуждения близки к оптимальным. Химические матричные эффекты в ICP обычно довольно низки. По этим причинам пределы обнаружения весьма малы.

Дополнительным достоинством метода является возможность плавно регулировать условия атомизации и возбуждения. Поэтому при анализе методом ICP можно подобрать «компромиссные» условия, обеспечивающие одновременное определение множества элементов. Таким образом, ICP-АЭС – типичный многоэлементный метод анализа. Диапазон линейности градуировочного графика достигает пяти-шести порядков (на практике обычно используют 3-4 порядка). Воспроизводимость тоже весьма высока.

Недостатком метода является очень большой расход аргона. Он достигает 10-30л/мин для плазмообразующего газа ( в зависимости от типа горелки и марки спекрометра) и 1-2л/мин для газа-носителя. Также требуется аргон чистотой не менее 99,99%.

Устройство оптической системы

В принципе сама суть того, как обрабатывается пучок света, несложна. Через входную щель он поступает в оптическую камеру, где проходит 1 или несколько фокусирующих зеркал, попадает на монохроматор, далее преобразованный пучок света вновь проходит через фокусирующие линзы и попадает на детектор.

Особого внимания заслуживает монохроматор. В современных приборах в основном используются дифракционные решетки и решетки Эшелле. Свет, попадая на монохроматор, разлагается на монохроматические пучки, которые далее проходя через специальную систему линз попадают на детектор. В более ранних версиях ICP применялись системы со сканирующим монохроматором, определение элементов происходило последовательно, с накоплением сигнала. Рабочий диапазон 220-800нм. При вакуумируемой оптической камере или камере с атмосферой азота (во избежание поглощения УФ части спектра воздухом) – 170-800нм.

Пробоподготовка и анализ пробВсе пробы, анализируемые на ICP должны быть переведены в раствор. Для этого навеску пробы массой 0,1-0,5г (в зависимости от природы пробы, целевых элементов и их предполагаемого содержания навеска может различаться) разлагают азотной кислотой при нагревании или в микроволновой печи. Получившийся раствор при необходимости фильтруется, чтобы удалить взвешенные частицы, наличие которых негативно скажется как на качестве анализа, так и на состоянии механизмов и деталей прибора. После описанных процедур проба разбавляется, чтобы снизить концентрацию солей и оставшейся кислоты. Первое необходимо для того, чтобы не было зашкаливания относительно градуировочного графика, а также для того, чтобы избежать перекрывания спектров излучения элементов. Второе – для того чтобы не так быстро разрушать систему подачи пробы и горелку, так как азотная кислота это достаточно агрессивная среда. Чаще всего рекомендуется анализировать растворы с концентрацией HNO3 10-2М и ниже. Также для разложения некоторых проб может использоваться соляная или фтороводородная кислота. Однако в случае использования HF необходима замена некоторых частей и узлов системы подачи пробы на специальные, устойчивые к действию фтороводородной кислоты.

Анализ одной пробы обычно занимает немногим более минуты, после чего аналитик получает спектры всех обнаруженных элементов. Расход – 5-6мл пробы на один анализ.

ЛитератураМ.Томпсон, Д.Н.Уолш – Руководство по спектрометрическому анализу с индуктивно-связанной плазмой

Ю.А.Золотов – Основы аналитической химии (2т.)

М.Отто – Современный методы аналитической химии (1т.)

| Контроль качества сгорания топлива в методических нагревательных печах | |

|

Министерство образования Российской Федерации Магнитогорский Государственный Технический Университет им Г.И. Носова Кафедра Промышленной Кибернетики и ... ... 111 либо от комплекта, состоящего из устройства отбора и подготовки пробы 20, автоматического газового анализатора 21 (МН-5106) и интегратора 22 (БПИ), либо от датчика с твердым ... Если принять чувствительность обычного катарометра за 1, то чувствительность охлажденного катарометра на термисторах будет больше в 40 раз, детектора с применением высокочастотного ... |

Раздел: Рефераты по металлургии Тип: реферат |

| Развитие, становление и основные аспекты фармации | |

|

РАЗВИТИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАЦИИ Для ветеринарного провизора необходимы знания, с помощью которых можно контролировать качество ... Либо нагревают Йод-производное в пробирке на пламени горелки, либо воздействуют концентрированной серной кислотой. Органически связанные атомы хлора (нозепам, сибазон) и брома (феназепам) обнаруживают с помощью пробы Бейльштейна (препарат, внесенный на медной проволоке в бесцветное пламя ... |

Раздел: Рефераты по медицине Тип: книга |

| Аппаратура для современной жидкостной хроматографии | |

|

Контрольная работа на тему: Аппаратура для современной жидкостной хроматографии АППАРАТУРА ДЛЯ ВЭЖХ В современной жидкостной хроматографии используют ... Различия между разными конструкциями спектрофотометрических детекторов вызываются более или менее удачными оптическими схемами, более узким или широким пучком монохроматического ... Хроматограмма 5-гидроксииндолов из солянокислого экстракта 0,5 мл плазмы крови, полученная на колонке размером 200х3,2 мм с нуклеосилом С18 (5 мкм), подвижная фаза - 0,1 М нитратно ... |

Раздел: Рефераты по химии Тип: контрольная работа |

| Хроматографические методы анализа и их использование в анализе ... | |

|

Курсовая работа На тему "Хроматографические методы анализа и их использование в анализе объектов окружающей природной среды" Содержание Введение Глава ... Выходящий из колонки газ-носитель, содержащий элюент, смешивается с водородом и проходит в форсунку горелки детектора. Высокомолекулярные полимерные вещества, присутствующие в водной пробе (гуминовые и фульвиновые кислоты во внешних природных водах, белковые компоненты и нуклеиновые кислоты в ... |

Раздел: Рефераты по экологии Тип: курсовая работа |

| Методы химического анализа | |

|

Введение в учебную дисциплину Рыночная экономика не может обходиться без широкого использования современных методик по оценке производственной и ... Для этого нужно приготовить 2-3 пробы окрашенного соединения и проследить за изменением интенсивности его окраски в течение времени сравнивая со свежеприготовленными растворами той ... ... хроматографии (1941 г.). В 1952 г. были получены первые работы в области газожидкостной хроматографии, были усовершенствованы конструкции систем ввода проб, созданы чувствительные ... |

Раздел: Промышленность, производство Тип: учебное пособие |