Статья: Что такое молекулярный ламаркизм

Ю.В. Чайковский

Часто ламаркизмом называют признание наследования признаков, приобретенных организмом в течение жизни. Однако, как было отмечено в упомянутой статье Е.А. Ароновой, пресловутая «идея о наследовании приобретенных признаков стала известна как ламарковский механизм благодаря чему-то вроде исторической шутки». На самом деле в эту идею во времена Ламарка и Дарвина верили все. Суть же учения Ламарка состоит в другом – это «стремление природы к постепенному усложнению организации» и непрямое влияние внешних условий: «употребление того или иного органа или, наоборот, неупотребление его, вызывает изменение организации, которое передается потомству». Оба эти явления возможны в силу собственной активности особи, которая, тем самым, выступает у Ламарка как основной движущий фактор эволюции. Эти положения никогда не были опровергнуты опытом, они просто потеряли привлекательность в сравнении с более простой схемой неодарвинизма. «Идея о внутренней активности организма как факторе эволюционного развития все больше и больше игнорировалась», – пишет Аронова.

Попробуем еще раз сформулировать основные идеи ламаркизма как эволюционного учения.

1. Главным отличием, сделавшим ламаркизм популярным (особенно среди физиологов), явилось провозглашение в качестве ведущего фактора эволюции собственной активности особи.

2. Активность особи приводит к тому, что одни органы используются чаще и интенсивнее других, и это ведет их к преобразованию. Данный компонент теории Ламарка именуется «упражнение-неупражнение» (по-английски –«use-disuse»).

3. Наследование приобретенных признаков важно не само по себе, а как путь передачи итогов найденной удачной активности особи (например, упражнения органов) потомству.

4. Ламаркизм признает ведущим фактором эволюции также стремление организмов к совершенствованию (прогрессу). В этом утверждении проявляется наиболее резкое расхождение с дарвинизмом, полагающим прогресс всего лишь одной из форм приспособления к среде. Одновременно это утверждение близко идеям номогенеза – учения о закономерном характере путей эволюции.

5. С другой стороны, ламаркизм оказывается близок к дарвинизму и расходится с номогенезом в следующем. Номогенез видит своей целью выявление закономерностей эволюционных преобразований и утверждает, что они могут как быть, так и не быть связанными с функциями. Например, формы листьев вполне закономерны в том смысле, что выстраиваются в ряды2 , но во многих рядах не видно никакой связи с функциями: сходной формой листа могут обладать растения, весьма различные по экологическим особенностям и по происхождению, а у растений, сходных по экологии и/или состоящих в близком родстве, форма листьев может быть различной. Растущий в Москве клен и растущий на Кавказе платан имеют очень сходные контуры листьев, а в одной роще могут расти рядышком клен обыкновенный (платанолистный) и клен ясенелистный («американский клен»). Номогенез видит тут черту эволюции, тогда как ламаркизм и дарвинизм считают эволюционно значимыми лишь закономерности функционально значимых изменений.

6. Ламаркизм и дарвинизм рассматривают эволюцию как преобразование взрослых организмов в ходе развития жизни на Земле. Однако еще Этьен Жоффруа Сент-Илер, ученик Ламарка, развил концепцию, в которой ведущим фактором эволюции считается преобразование под действием изменений среды не взрослых особей, а зародышей. Этот взгляд позже был назван жоффруизмом.

До конца ХХ в. упоминания о новых взглядах на теорию ламаркизма в отечественной литературе были очень редки. Зато в последний год ушедшего века появились сразу две книги, осветившие, пусть и скупо, роль ламаркизма в новом эволюционизме.

Первая из них: Гродницкий Д.Л. Две теории биологической эволюции. (Красноярск, 2000). Две теории, о которых говорится в заглавии – это дарвинизм и эпигенетическая теория, так автор именует нынешний жоффруизм. Но и для ламаркизма, и, особенно, для номогенеза в книге тоже нашлось место. Автор говорит о двух положениях ламаркизма: наследовании приобретенных признаков и (правда, очень кратко) упражнении-неупражнении, но о прогрессе рассуждает только в контексте номогенеза.

Приведем цитату из книги.

«Общая схема опытов, подтверждающих возможность наследования приобретенных свойств, такова: особи или культуры клеток, обитающие в специфической среде, подвергаются кратковременному воздействию химического или физического фактора. После возвращения в прежние условия все особи и клетки (или большая их часть) обнаруживают новые признаки, которые передаются потомкам (Landman, 1991).

Один из примеров связан с блокированием активности генов путем их метилирования... Метиловый радикал, присоединенный к цитозину, изменяет конформацию молекулы ДНК, делая ген недоступным для регуляторных белков; при репликации ген копируется вместе с метиловой группой (Landman, 1991) ... появляются клетки других тканей, причем тканевая специфичность индуцированных клеток сохраняется на протяжении нескольких сотен поколений (Maynard Smith, Szathamary, 1995).»

[Видимо, речь идет о том, блокировка гена в клетке на начальной стадии индивидуального развития приводит к тому, что из такой клетки в дальнейшем формируется ткань с другими свойствами. – Прим. ред.]

Приведенный пример – простейшая иллюстрация молекулярного ламаркизма. Речь тут идет о наследовании длительном, но не навсегда, т.е. о длительных модификациях, известных генетикам уже 90 лет, но для которых лишь недавно был установлен молекулярный механизм. Длительные модификации, как эволюционный фактор, традиционно отвергаются дарвинизмом на том основании, что для эволюции якобы важны только генетические преобразования, носящие постоянный характер. Однако это соображение слабо, поскольку давно известно, что временные наследственные изменения могут заменяться на постоянные. В книге Гродницкого приведен длинный перечень таких изменений (у него они названы генетической ассимиляцией) и, в частности, результаты работ Г.Х. Шапошникова, который выращивал тлей на малопригодном для их питания субстрате (смертность – выше 99%) и примерно за 15 поколений (из которых почти все были партеногенетическими, получал различия ранга видовых3 . Правда, молекулярный механизм для объяснения этого конкретного явления еще не найден, имеются только гипотезы.

Читая Гродницкого, надо иметь в виду, что он полагает, будто при партеногенетическом размножении рекомбинация генетического материала отсутствует. На самом деле она идет (апомиксис), причем именно в этом случае возникает материал для сверхбыстрой эволюции.

Главное же, на мой взгляд, состоит в том, что новое появляется не за счет редких случайных мутаций, а в процессе массовой направленной изменчивости. На результат именно такой изменчивости и может действовать естественный отбор. К этому вопросу мы еще вернемся в п. 8 настоящей статьи.

Вторая из двух вышедших в России на рубеже веков книг, в которых затрагиваются вопросы ламаркизма: Голубовский М.Д. Век генетики: эволюция идей и понятий (СПб., 2000). К этой работе мы обратимся позже. Пока же отметим, что в ней можно найти описание механизма длительных модификаций и приведено еще несколько примеров молекулярного ламаркизма. Но, к сожалению, нигде прямо не сказано, что это ламаркизм.

2. Ламаркизм в нынешнем западном понимании

Основным полигоном для развития взглядов нового ламаркизма оказалась иммунология. Отметим однако, что за последние полвека сам смысл слова «иммунология» сильно изменился: прежние знания об иммунитете, об иммунитете врожденном, который общ всем организмам и наука о котором связана для нас с такими именами, как И.И. Мечников (животные) и Н.И. Вавилов (растения), теперь далеко отошли на периферию иммунологии. Разработанное 70–120 лет назад учение о врожденном иммунитете никем не оспаривается, но почти никем и не исследуется; всех занял анализ приобретенного иммунитета, связанного с изменением генов, происходящим у теплокровных животных и, прежде всего, млекопитающих, в течение жизни.

Главная тема книги трех австралийских иммуногенетиков во главе с Эдвардом Стилом «Что, если Ламарк прав?» (в русском переводе – М., 2002) – изложение взглядов авторов, видящих параллель между иммуногенезом, происходящим на протяжении жизни особи, и эволюцией, протекающей путем смены поколений, т.е. в историческом времени. Главное внимание уделяется синтезу гена, кодирующего иммуноглобулин – белок, выступающий в иммунной реакции как антитело, т.е как молекула, связывающая антиген – чужеродную молекулу. Синтез гена иммуноглобулина рассматривается в книге как модель синтеза всякого нового гена в эволюции.

Правда, на вопрос «Что такое ламаркизм?» и авторы, и редактор перевода ответили одинаково просто: наследование приобретенных признаков. Но это неверно. Как уже было сказано, тезис о наследовании приобретенных признаков – не положение какой-либо теории, а общее донаучное мнение, культурный феномен едва ли не у всех народов. Его не раз включали в свои построения многие мыслители, в том числе и до Ламарка, и после (например, Дарвин).

Данный тезис начал обсуждаться только в конце XIX в. в связи с работами Августа Вейсмана, заложившими основы неодарвинизма (в раннем смысле этого термина) – концепции, впервые провозгласившей невозможность наследования признаков, приобретенных особью в течение жизни, – поскольку, по Вейсману, наследственный материал половых клеток якобы не подвержен внешним воздействиям. Это «ненаследование» именуется в книге Э.Стила с соавторами «барьером Вейсмана».

Основная же суть ламаркизма никак не обсуждается. Упомянута, правда, тема «use-disuse», но весьма странно – как изобретение Ч.Дарвина (на самом деле он заимствовал ее у Ламарка). Вопрос о прогрессе даже не упоминается. Поэтому говорить, что авторы возрождают ламаркистские взгляды, можно лишь с радикальной оговоркой: в первую очередь в книге реанимируется ламаркистский элемент учения Дарвина.

Надо заметить, что подобное (непозволительное!) сужение понимания ламаркизма – тоже культурно-исторический феномен. В самом деле, авторы приводят цитаты из пяти нынешних англоязычных биологических словарей, и во всех ламаркизм подан именно как наследование приобретенных признаков. Разумеется, и по-английски можно прочесть о ламаркизме кое-что более содержательное, но такое узкое понимание этой теории на самом деле преобладает.

Кстати, вся обширная библиография книги англоязычна. Англоязычная же литература, в достаточной степени охватывающая работы в области молекулярной биологии, далеко не так полна в отношении эволюционных идей вообще и ламаркизма в особенности. Тут важнее работы, вышедшие на французском, немецком и русском языках. Поэтому неудивительно, что заглавие книги плохо соответствует ее содержанию, что анализа проблем эволюции в ней фактически нет.

Наши популярные издания были и остаются лучше. Вот, к примеру, статья в обычном энциклопедическом двухтомнике для широкого читателя (Российский энциклопедический словарь. – М., 2000).

«Ламаркизм, первая целостная концепция эволюции живой природы, сформулированная Ж.Б. Ламарком. По Ламарку, виды животных и растений постоянно изменяются, усложняясь в своей организации в результате влияния внешней среды на организм некоего внутреннего стремления всех организмов к усовершенствованию. В дальнейшем ламаркизм подвергался резкой критике сторонниками дарвинизма, но вместе с тем находил поддержку в различных направлениях неоламаркизма».

Как видим, наследование приобретенных признаков даже не упомянуто. Его находим в другой статье двухтомника.

«Неоламаркизм, совокупность разнородных концепций в эволюционном учении, возникших во 2-й половине XIX в. в связи с развитием отдельных положений ламаркизма. Механоламаркизм приписывал ведущую роль в эволюции условиям внешней среды; ортоламаркизм усматривал основную причину развития во внутренних свойствах организмов, предопределяющих прямолинейный характер эволюции; психоламаркизм считал основным источником эволюции сознательные волевые акты организмов. Общее для всех этих концепций – признание наследования приобретенных признаков и отрицание формообразующей роли естественного отбора».

Но вернемся к книге Э.Стила с соавторами. Итак, замахнувшись на проблему в целом, австралийские иммунологи на самом деле рассуждают только об одной из черт неоламаркизма. Но при этом они приводят много интересных фактов. Рассмотрим их, а затем сами подумаем, что нового можно извлечь из этого материала для понимания эволюции.

3. Ламаркизм и дарвинизм

Первая глава книги названа: «Идеи Ламарка и Дарвина – две стороны одной медали». В ее начале авторы справедливо отмечают: «Революционные представления Чарлза Дарвина о естественном отборе как главной движущей силе эволюции сейчас превратились в догму. Обновление наших взглядов на эволюцию требует учета данных, полученных молекулярной генетикой, особенно – молекулярной генетикой иммунной системы». Это верно: все известные мне руководства по дарвинизму оперируют понятиями пятидесятилетней давности; а если там время от времени и используются новые термины, то не по существу.

Далее авторы напоминают: «В научной картине «внутреннего мира» клеток и молекул иммунной системы неоламаркистские представления об обратной связи генов сомы и зародышевой линии [Т.е. геномов клеток тела – соматических и геномов половых клеток. – Прим. ред.] давно занимают видное и законное место»». Тут они правы: с 1970-х гг. растет уверенность в недостаточности концепции случайных мутаций для понимания хода внутриклеточного наследственного приспособления. В частности, открытие у бактерий способности включать в свой геном дополнительный генетический материал привело к пониманию того, что случайные ненаправленные мутации вносят лишь малый вклад в явление лекарственной устойчивости – устойчивые к лекарствам штаммы бактерий возникают слишком часто и при этом сразу, а не постепенно.

И хотя именно на бактериях был в 1943 г. получен главный для неодарвинизма результат: устойчивость к антибиотикам появляется только за счет спонтанных мутаций; на тех же бактериях американский генетик Джон Кэйрнс (Cairns) в 1988 г. этот результат опроверг, показав, что среди мутаций присутствуют индуцированные, т.е. вызванные условиями опыта. Этот хорошо известный факт описан, в частности, в упомянутой выше книге М.Голубовского. Писал об этом и я (Эволюция. Часть 5)4 .

Оказалось, что в опытах 1943 г. выживали те бактерии, которые уже до начала эксперимента имели ген, обеспечивающий устойчивость к антибиотику. А в опытах Кэйрнса, кроме уже существовавших мутантов, нашлись и такие, которые возникли именно в ответ на действие нового внешнего фактора. Мутации оказались случайными, но направленными, и Кэйрнс смог лишь воскликнуть: «Поразительно, сколь малообоснованным было общепринятое мнение».

Если внимательно проанализировать первоначальные опыты, то окажется, что сама их постановка не давала возможности получить что-либо, кроме «доказательства» случайности мутаций. В частности, в них всегда использовались столь высокие концентрации ядов, что возможность физиологического приспособления бактерий практически исключалась. Хотя вроде бы ставилась цель – проверить, идет ли таковое приспособление и носит ли оно наследственный характер. Когда же смертельные дозы были уменьшены до стрессовых, тут же обнаружились акты наследуемого приспособления.

Вскоре такие же результаты были получены и на более сложных организмах, причем всюду дело было действительно в физиологии, в стрессе. По этому поводу Голубовский в своей книге пишет: «Как будто клетки в условиях жесткого стресса, не делясь (!), вели генетический поиск и адаптивно меняли свой геном».

О генетическом поиске мы поговорим позже – в п. 8 (и узнаем, что он в самом деле способен идти в неделящейся клетке), а сейчас обращу ваше внимание на стресс: одним из самых важных достижений эволюционизма последнего полувека стало понимание того, что клетка в состоянии стресса способна изменять то, что в обычных условиях неизменно, – свою генетическую информацию. Или, в терминах Стила с соавторами, преодолевать барьер Вейсмана.

Тут я должен предупредить читателей: при чтении книги австралийских иммунологов остается непонятным, зачем вообще опыты Кэйрнса были нужны, и в чем состоит спор, поскольку авторы уверяют, что у одноклеточных барьера Вейсмана нет. И огорошивают читателя: «А что же с растениями? У них нет барьера Вейсмана, отделяющего сому от зародышевой линии. Приобретенные соматические модификации растений, связанные с изменениями генов, могут, в принципе передаваться потомству ... Итак, это уже не секрет: эволюция по Ламарку была и есть, это факт из жизни растений!»

Позвольте, если дело обстоит так, то растениям надо бы посвятить основную часть книги, а не этот единственный абзац. Если бы «барьер Вейсмана» существовал лишь у животных, то весь неодарвинизм был бы учением об особенностях эволюции животных. На самом деле авторы спутали учение Вейсмана о зародышевой плазме с теорией зародышевого пути. Такового пути у растений и губок действительно нет5. К сожалению, подобных несуразностей в книге довольно много.

Главную же мысль первой главы книги «Что, если Ламарк прав?» можно выразить так: дарвинизм признает только случайную, ни от чего не зависящую изменчивость, а ламаркизм утверждает, что «генетическая изменчивость возникает одновременно с отбором». В этом авторы правы. Однако, по их мнению, данный феномен «легко объясняет, почему некоторые виды смогли очень быстро генетически измениться при внезапных изменениях среды, во время катастроф; также легко объяснить быстрое создание разных пород домашних животных». Нет, до объяснения тут еще далеко: не указан способ (механизм) приобретения наследственных изменений. Однако и о пути их наследования вполне стоит поговорить.

4. Вейсман против Вейсмана

Впервые Э.Стил выступил со своей эволюционной концепцией еще в 1979 г. (см. статью Е.Ароновой) и начал тогда с анализа «центральной догмы молекулярной биологии». Это утверждение первоначально (1958 г.) записывалось так:

ДНК - -> ДНК - -> РНК - -> белок

и гласило, что белок синтезируется только на РНК-вой матрице, РНК – только на ДНК-вой, а ДНК реплицирует саму себя. Однако вскоре (1970 г.) оказалось, что на РНК-вой матрице может синтезироваться ДНК – это явление называется обратной транскрипцией. Кроме того (это было ясно давно), синтез нуклеиновых кислот требует, кроме полинуклеотидной матрицы, еще и участия белков. Пусть матрицей белок и не служит, но изменение белковых текстов способно повлечь изменение текстов и ДНК, и РНК, и самих белков.

Вдобавок, в 1982 г., Ф.Альт и Д.Балтимор открыли нематричный синтез ДНК: в ходе синтеза гена, кодирующего антитело, идет сшивка фрагментов прежних генов, причем в точке сшивки в текст ДНК встраивается небольшой (кодирующий до восьми аминокислот) фрагмент, ни в какой матрице не хранимый, а синтезируемый и встраиваемый ферментативно. Насколько сейчас известно, для работы антитела информативна только длина этой вставки (а не состав ее!), но нам важнее то, что данная генетическая информация взята не из генетического текста, а из функционального состояния ферментативной системы. В этом смысле она перенесена с белков на ДНК и означает переход: белок - -> ДНК.

Затем появились и другие примеры нарушения «центральной догмы», и в возникшей по этому поводу дискуссии6 мы видим традиционные взаимные упреки в неверном понимании самой догмы. Так, ее сторонник сетует на приемы «бесчестной компрометации», когда «тезису, который надо скомпрометировать, преднамеренно приписывают формально схожее, но на самом деле умышленно ложное и весьма часто расширительное утверждение». А противник догмы утверждает прямо противоположное: «Под давлением фактов начался отход от позиции «барьера Вейсмана». Однако прямо признаться в этом сторонники гипотезы Вейсмана не желали и стали менять формулировки, лишь бы сохранить на словах саму эту гипотезу».

Обвиняя друг друга в сознательном обмане, добиться успеха невозможно. Поскольку всякий ученый считает себя правым вполне искренне, то надо стараться друг друга понять. Да, подмена понятий при обсуждении центральной догмы имеет место, но со стороны как ее защитников, так и противников. Обе стороны признают, что догма верна в ее самом узком смысле – в смысле отсутствия «обратной трансляции»: белок не служит матрицей для нуклеиновой кислоты. Далее обе же стороны согласны в отрицании догмы в ее самом широком смысле – как запрет влияния белков на синтез нуклеиновых кислот. Однако если сторонники догмы делают из этих двух утверждений вывод, что догма истинна, то противники – что она ложна. Учтя сказанное, мы примем такую позицию: догма в самом узком смысле верна, но неинтересна, поэтому надо выяснить, в каком смысле, в какой мере и какими конкретными механизмами осуществляется влияние белков (точнее, всей физиологии клетки) на генетические тексты. Для понимания эволюции нужно это, а не взаимные упреки.

Обсуждению нынешнего состояния центральной догмы посвящена, в частности, упомянутая подборка статей в журнале «Химия и жизнь» за 2003 г. Четыре из пяти опубликованных работ убеждают читателя, что от центральной догмы мало что осталось, а автор еще одной уверен, что ставить опыты нет нужды, ибо приобретенные признаки не могут наследоваться в принципе.

С того утверждения, что центральная догма являет собой молекулярную формулировку запрета наследования приобретенных признаков, и начал в 1979 г. свою работу Э.Стил. Его исходная мысль была парадоксальна: хотя «центральная догма» ничем не доказана и препятствует пониманию эволюции, но путь к новой теории лежит именно через уяснение сути этой догмы. А поскольку она – молекулярный аналог идеи зародышевой плазмы Вейсмана, то начать надо с анализа его учения. «Моя точка зрения такова: основной блок любого понимания наследования приобретенных признаков можно найти прямо в доктрине Вейсмана», – заявлял тогда Стил.

В самом деле, Вейсман сам был вынужден отказаться от крайних своих утверждений. В 1892 г. он писал: «Корень наследственных изменений должен лежать глубже [чем в слиянии родительских половых клеток. – Ю.Ч.] и заключаться в прямом воздействии внешних влияний на биофоры [единицы наследственности – Ю.Ч.]». В чем же состоит такое воздействие? Этого, разумеется, Вейсман не знал и, в стиле натурфилософов прошлого, написал: «Начало изменения основывается на малых неправильностях в питании зародышевой плазмы». Тут-то Стил и смог дать радикальное уточнение, невозможное в дни Вейсмана: «питание» наследственного материала состоит в усвоении им генетического материала некоторых вирусов.

Конечно, сводить эволюцию, даже только приспособительную, к одному лишь наследованию приобретенных признаков наивно, зато такое сужение задачи позволило Стилу сразу вчерне решить ее. По его мнению, зародышевая плазма действительно играет ведущую роль в эволюции, поскольку ее фрагменты передаются между органами и организмами с помощью вирусов. Тем самым, вирусы, по крайней мере некоторые их формы, например ретровирусы (вирусы, РНК которых передает свою информацию в хромосому организма путем обратной транскрипции), являются не только и даже не столько причиной болезней, сколько необходимым эволюционным агентом.

Главная мысль новой книги Стила с соавторами проста и убедительна: синтез антител есть создание новой генетической информации, не сводимое к случайным ненаправленным вариациям «по Дарвину», причем нужный ген формируется целенаправленно. Тем самым феномен приобретенного пожизненного иммунитета выступает как несомненный факт наследования приобретенного признака, причем наследование происходит путем включения вновь найденного гена, кодирующего антитело, в хромосомы клеток иммунной памяти, из которых при надобности вновь производятся клетки, способные производить антитела.

Исходя из этого факта делается правдоподобное допущение: эволюционно значимая информация может передаваться из хромосом стволовых клеток лимфоидной системы в хромосомы стволовых клеток половой железы. А осуществляют эту передачу, по Стилу, ретровирусы. Это допущение еще предстоит проверить. Пока же поговорим о механизме приобретения новой генетической информации в ходе иммуногенеза и подумаем, что это дает для понимания эволюции.

5. Генетический принцип обеспечения разнообразия антител

У зародыша млекопитающих есть совсем немного генов, кодирующих иммуноглобулины, – около сотни. Их последующее разнообразие в ходе развития организма каждый раз создается заново, точно так же, как заново создается любой орган. Создается оно путем комбинирования фрагментов существующих генов. Но этого разнообразия оказывается мало, поэтому конкретное антитело обычно не выбирается из наличных, а создается в ответ на конкретную заразу (на антиген). Процесс идет так.

В стрессовой ситуации, которую создает вторжение антигена, включается механизм перестройки генов иммуноглобулинов: генетическая система по каким-то не вполне еще понятным правилам режет и сшивает фрагменты генов до тех пор, пока не найдет приемлемый вариант – тот, что синтезирует антитело, которое реагирует с вторгшимся антигеном. Найденный вариант клонируется (т.е. размножается из единственного родоначального экземпляра).

За открытие этого механизма иммунолог из Японии Сусуму Тонегава получил в 1987 г. Нобелевскую премию (работа начата в Швейцарии, а завершена в США). Суть открытия в том, что ген может быть переделан в цитоплазме.

Указанный механизм рекомбинаций поставляет антитела, связывающие антигены довольно слабо. Для улучшения их «качества», для тонкой подстройки, осуществляется следующий этап, соматический (т.е. не связанный с размножением), – гипермутагенез. Включаясь после создания нужной комбинации фрагментов он осуществляет превращение «черновой болванки» в «готовое изделие».

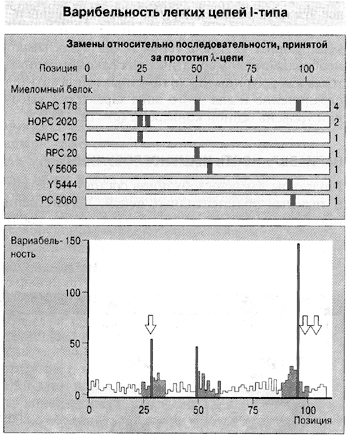

Гипермутагенез заключается в том, что при клонировании гены «болванки» (первично найденного варианта) мутируют с огромной частотой (каждый тысячный нуклеотид заменяется, тогда как обычно точковый мутагенез в 100 миллионов раз менее интенсивен), а потом с их копий синтезируется масса чуть отличных друг от друга белковых цепей (рис. 1) антител, какое-то из которых оказывается подогнанным к антигену наилучшим образом. Этот окончательный вариант снова клонируется и запоминается клетками иммунной памяти, т.е. наследуется на время жизни особи (возникает приобретенный иммунитет).

Рис. 1. Избирательность гипермутагенеза (эффект Ву–Кэбота), которую установили в 1970 г. Тай Тэ Ву и Элвин Кэбот на легкой цепи одного из иммуноглобулинов мыши. (По Ройт и др., 2000.) Сходная картина получена и на других объектах. Вверху: 7 фрагментов белка с удачными заменами аминокислот. (Цифры справа – число необходимых для этого замен нуклеотидов.) Внизу: частота наблюдавшихся в опыте замен аминокислот

В этом, грубо говоря, состоит генетический принцип обеспечения разнообразия антител (термин Тонегавы): возникшие при перестройках фрагменты сшиваются (механизм Тонегавы), причем с нематричными вставками (механизм Альта–Балтимора, п.4), затем успешный вариант точно подгоняется к антигену (механизм гипермутагенеза), клонируется и запоминается (соматическое наследование).

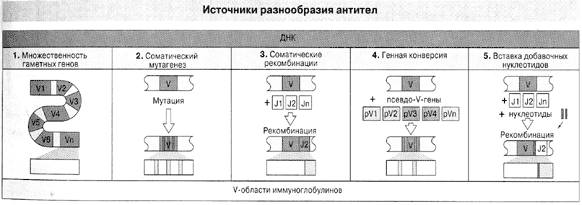

Словом, гены антител образуются не за счет случайных мутаций, как думали прежде, а путем многостадийного процесса (рис. 2), в котором лишь одну ступень можно назвать мутагенезом и то в особом смысле: он направлен – в том смысле, что происходит только в нужных участках нужных генов, зато с неимоверной частотой.

Рис. 2. Пять источников разнообразия антител ( По Ройт и др., 2000).

Кроме описанных в тексте, здесь указана генная конверсия, смысл которой тот же, что у рекомбинации по Тонегаве (комбинируются гипервариабельные участки V), но добавочными элементами комбинирования служат не соединительные сегменты J, а псевдогены, т.е. гены, утратившие собственную активность

Сам Тонегава в нобелевской лекции ясно провел параллель иммуногенеза с эволюцией: «Подобно организмам в экосистеме, эти лимфоциты – субъекты отбора антигенами, и приспособленнейший будет выживать. И... иммунную систему индивида можно рассматривать как своего рода Дарвинов микрокосм».

Параллель очевидна, но надо выяснить, причем тут Дарвин. Оказывается, иммуногенез схож не с естественным отбором, а с искусственным. Мы подошли к самому важному пункту.

6. Роль отбора в иммуногенезе

Мир учения Дарвина – это мир малых вариаций, последовательно вытесняющих друг друга в борьбе за дефицитные ресурсы. Только при таком понимании естественного отбора Дарвину удалось построить свою теорию. И хотя позже было предложено множество иных пониманий, годились они только для своих узких конкретных целей. Поэтому важно понять, насколько справедлива аналогия Тонегавы (не раз повторенная другими).

Легко видеть, что в иммунногенезе все совсем не так, как у Дарвина: клетка делится не потому, что получила какой-то жизненный ресурс или пришло время, а по «приказу» (сходному с «приказом» селекционера); и этот «приказ» к размножению дает клетке ее антитело, связавшееся с антигеном. Далее, малые вариации являют здесь только одну из ступеней изменчивости, тонкую подстройку.

Как только в крови появились «болванки», связанные с антигеном, тут же возникают (в лимфатических узлах и в селезенке) центры размножения, где «болванки» накапливаются, и тем самым накапливается антиген, который связан, но не разрушается. Только здесь и идет гипермутагенез («Что, если Ламарк прав?», с. 133).

Это очень похоже на ферму. Сравнения клеток по выживаемости тут нет: словно селекционер на ферме, иммунная система колоссально размножает тех, кто несет желаемый признак, и вовсе не допускает к размножению остальных. Существенно, что эти остальные тут же уничтожаются (механизмом апоптоза, т.е. самоуничтожения клетки), чего в дарвиновском естественном отборе тоже нет.

Что касается конкуренции за ресурсы, то вопрос сложнее: в одном смысле иммунологи ее допускают – в процедуре точной подстройки. Эту процедуру они называют повышением аффинности В-клеток, т.е. клеток, производящих антитела. (Слово «аффинность» означает по-русски «сродство»; им обозначают специфичность и силу связывания антитела с антигеном.) Авторы нового английского руководства: Ройт А. и др. Иммунология (М., 2000) в параграфе «Созревание аффинности зависит от селекции клеток» указывают: «Степень повышения аффинности обратно пропорциональна дозе введенного антигена: при введении высоких доз сродство возрастает слабее, чем после иммунизации низкими дозами антигена. Высказано предположение, что при низкой концентрации антигена его связывают в достаточном количестве лишь те В-клетки, которые обладают высокоаффинными рецепторами... При значительной же концентрации антигена его связывают и активируются как высоко-, так и низкоаффинные В-клетки».

Предположение вполне естественно, но это пока всего лишь предположение, и спасибо авторам, честно отметившим этот факт (другие, в том числе Стил, пишут иное – что В-клетки в самом деле конкурируют за дефицитный антиген, так что между ними якобы идет настоящий естественный отбор по Дарвину). Для выявления конкуренции нужны специальные опыты. В частности, необходимо определить те концентрации антигена, при которых эффект малых доз возникает и при которых исчезает, а затем выяснить, имеет ли место в этих пределах дефицит антигена.

Пока это не сделано, налицо лишь сам эффект малых доз, а он известен всем врачам и физиологам. Говорят даже, что всякое лекарство есть яд, даваемый в малых (стимулирующих) дозах. Это значит, что с ростом дозы меняется не только сила эффекта, но и сам эффект может смениться на противоположный, а это (смену знака процесса) вряд ли возможно связать, не напрягая фантазии, с какой-либо конкуренцией.

Словом, «Дарвинов микрокосм» сомнителен, и Тонегаве лучше было бы сказать: «микрокосм Эмпедокла» – об этом античном мыслителе (полагавшем, что первые организмы произошли путем случайной комбинации органов, но потомство оставили только те, кто был способен жить) можно прочесть в любом курсе истории эволюционных учений. Иммуногенез на первом этапе синтеза гена антитела осуществляется именно путем комбинирования блоков. И, поскольку иммунитет на самом деле работает (а эволюционные доктрины только строят воображаемые картины), постольку знание о нем как раз и может служить для оценки справедливости эволюционных доктрин и для их коррекции.

7. Иммунология и общие проблемы эволюции

Заглянем в Биологический энциклопедический словарь.

«Иммунология – биологическая наука, изучающая защитные реакции организма, направленные на сохранение его структурной и функциональной целостности и биологической индивидуальности».

Напомню: именно так, широко, предложил в 1964 г. понимать иммунологию Фрэнк Макфарлейн Бернет, основатель австралийской иммунологической школы и нобелевский лауреат. С этой позиции борьба с заразой – лишь одна из задач иммунитета. Другая задача – контроль совместимости тканей организма.

Как уже сказано выше, иммунитет есть у всех организмов, и они все жизнеспособны, следовательно простого (врожденного) иммунитета для успешной борьбы с инфекцией достаточно. Но на это обращают внимание лишь немногие (например: С.Н. Румянцев. Микробы, эволюция, иммунитет. – Л., 1984), а в книге Э.Стила с соавторами об этом нет ни слова.

Хотя А.Ройт с соавторами в своем цитированном выше учебнике («Иммунология») врожденный иммунитет едва упоминают, но в эволюционной главе заявляют прямо: «Беспозвоночные лишены лимфоцитов и антител, но тем не менее обладают эффективными механизмами защиты. ... Внедрение патогенных организмов и паразитов вызывает у беспозвоночных быстрый иммунный ответ, что и обеспечивает громадное разнообразие и изобилие этих животных». И ставят вопрос: «только позвоночные обладают лимфоцитами с высокой специфичностью и среди них клетками иммунологической памяти. Какие же факторы внешней среды могли обусловить усложнение иммунной системы у позвоночных?»

Вот первый вопрос, связывающий иммунологию с эволюцией. В учебнике ответа не дано, и у меня его тоже нет, но замечу, что факторы вовсе не обязательно искать только во внешней среде – не менее важна внутренняя среда организма.

Далее, у беспозвоночных есть крупные формы, например головоногие. Они не могут (как могут мелкие организмы) компенсировать высокую смертность от болезней высокой рождаемостью, а потому нуждаются в сохранении особей не меньше, чем мы с вами, и гораздо больше, чем мыши и те мелкие звери, из которых мы произошли. Более того, самые крупные и медленно размножающиеся на Земле организмы – гигантские деревья, а они обладают самым простым типом иммунитета. [Следует помнить, что возможность компенсации высокой смертности высокой рождаемостью – число производимых особью потомков, их выживаемость и скорость полового созревания – далеко не всегда связана напрямую с таким неспецифическим признаком, как размер организма. – Прим. ред.]

Добавим, что недавние исследования показывают, что у растений тоже наблюдается высокая генетическая вариабельность элементов иммунной системы, сходная с вариабельностью генов наших антител7 . Но растения не страдают от наших автоиммунных болезней (рак, рассеянный склероз, аллергия и т.п.), при которых иммунная система буквально поедает хозяина.

Этим ставится второй вопрос: зачем нам наш устрашающе сложный иммунитет, ежечасно готовый превратиться из защитника в убийцу?

Упомянутый выше Фрэнк Бернет, видимо, был первым, кто понял, что главное дело сложного иммунитета не в борьбе с заразой: организм обладает тем типом иммунитета, какой нужен для поддержания его целостности. С этой точки зрения легко понять, что повышение организации животных в ходе эволюции требовало усложнения иммунной системы, так что наш с вами коварный иммунитет достался нам (и не отсекается отбором) потому, что без него нас попросту не было бы – наш онтогенез невозможен без сложной системы иммунологического надзора (тоже термин Бернета).

Если иммунитет – гарант целостности, то каждый организм должен обладать тем типом иммунитета, какой нужен для поддержания данного типа целостности. Яблоня обладает простым типом иммунитета вовсе не потому, что угнетающие ее патогены просты, а потому, что ни у одного растения нет той степени целостности, какая требовала бы сложного иммунологического надзора – к примеру, отторжения трансплантированной ткани. Наоборот, млекопитающее, не способное к такому отторжению, просто не смогло бы (согласно идеологии Бернета) сформироваться в онтогенезе.

Третий вопрос: что можно, а чего нельзя сделать отбором случайных вариаций за данное время при данном числе особей? Противники дарвинизма вот уже почти полтора века заявляют, что нет никаких фактов для веры в то, что сложные приобретения произведены отбором случайных вариаций. Дарвинизм традиционно отводит все возражения оппонентов ссылкой на необозримо громадное количество организмов, живших за время эволюции. Для решения спора нужны конкретные цифры – число особей, число поколений, мера эволюционного изменения – а ни для вымерших, ни для нынеживущих организмов эти цифры получить невозможно.

Но вот для генов иммуноглобулинов некоторые значения как раз можно подсчитать вполне точно, так что от строгого «Hic Rhodus – hic salta!8 » уклониться некуда: за данное время из данного многообразия генов выбирается один, нужный для синтеза данного антитела. Работает ли тут идея Дарвина или, наоборот, нужно признать некий более сложный механизм? Другими словами, случайны ли вариации в ходе иммуногенеза? Прояснение этого вопроса принципиально для понимания и иммунитета, и эволюции.

Если бы механизм Тонегавы перебирал одну за другой все возможные комбинации фрагментов, то, как показывает расчет, он наработал бы в одном организме мыши за ее жизнь 3 млн различных антител. Но возможных антигенов – многие миллиарды, и нет никакой гарантии, что среди созданных были бы те самые антитела, какие в данное время нужны. Поэтому процесс идет иначе: выбирает одни варианты много чаще других, делает «болванку» нужного антитела и доводит ее до нужной кондиции путем гипермутагенеза. Принцип этого процесса еще не вполне понятен, но уже ясно, что для понимания придется пересмотреть многое из того, что до сих пор казалось незыблемым. Например, изменить взгляды на феномен случайности.

Так, согласно Стилу с соавторами, у каждой мыши одновременно существует всего около 10 тыс. типов антител. Именно с этого количества начинается поиск нужного варианта. Все стадии поиска авторы называют случайными, но случайность эта весьма неравномерна и ничуть не похожа на стандартные (изучаемые в теории вероятностей) явления типа бросаний игральной кости. А именно, одни варианты возникают часто, другие редко, а третьи никогда. Налицо сложная системная случайность, и нетрудно понять, почему она тут необходима: стандартная случайность дает равные вероятности вариантов, т.е. в среднем те же результаты, что и их последовательный перебор, а он был бы тут бесполезен: потребовалось бы в тысячи раз больше молекул, чем имеется.

В самом деле, у мыши одновременно наличествует всего 50 млн экземпляров лимфоцитов, способных производить антитела, причем каждый синтезирует лишь один тип антител, а деление лимфоцита занимает более 5 часов. При равномерном распределении типов антител (максимум 3 млн, и то в конце жизни) по клеткам каждый тип будет представлен всего несколькими (менее 20) экземплярами. Даже если среди них уже есть нужный для иммунного ответа, то его клонирование не сможет поспеть за размножением инфицирующих бактерий (деление у которых занимает меньше часа).

Поэтому природа отвергла случайный перебор, а избрала иную стратегию: исходное разнообразие антител поддерживается на минимальном уровне (10 тыс.), достаточном для начала поиска нужного варианта; сам же поиск включает случайную компоненту, но не является случайным перебором. Как поиск устроен, пока неизвестно, однако мы знаем, что нужный вариант находится быстро, а значит именно не перебором.

Клетка с найденным вариантом клонируется, но клонирование лимфоцитов само по себе неэффективно, поскольку идет медленнее размножения бактерий. Этим порождается четвертый вопрос, касающийся связи иммунологии с эволюцией: почему на деле скорость работы иммунной системы оказывается достаточной?

В принципе есть два пути: либо высокоаффинные лимфоциты делятся много быстрее обычных (что возможно, так как жизнь их сведена к единственному акту связывания антигена – на что мельком указывают Стил с соавторами), либо найденная генетическая информация переносится между клетками с помощью ретровирусов.

Итак, иммуногенетика предоставила прекрасный полигон для испытания эволюционных теорий, и оказалось, что при выработке иммунитета действительно происходит наследование (сохранение) приобретенных признаков в ДНК (правда, лишь на время жизни особи), причем эффективно действует отбор, но не тот, что постулировал Дарвин. Как писала Аронова, излагая Стила, «происходит положительный отбор – отбор на размножение (то, что мы называем искусственным отбором), в отличие от естественного отбора – на выживание»9 .

К сожалению, в книге «Что, если Ламарк прав?» ее авторы применили термин «положительный дарвиновский отбор», запутывающий проблему: ведь Дарвин не различал положительного и отрицательного отбора. Естествен пятый вопрос: при каких условиях включается в организме механизм отбора нужных вариантов на размножение? На него можно уверенно ответить: этот механизм включается стрессом. Вопрос и ответ выходят далеко за рамки иммунологии – стрессом запускается генетический поиск.

8. Роль генетического поиска и отбора в эволюции

Генетическим поиском (впервые в этой статье мы упомянули о нем в п.2) называется тот исключительный режим работы генетической системы, при котором производится новая генетическая информация, тогда как в обычном режиме лишь копируются тексты и поставляется информация для работы клеточных механизмов. О генетическом поиске сейчас пишут многие (так, одной из его форм является гипермутагенез, причем Э.Стил с коллегами показали, что он может идти в неделящихся клетках с помощью обратной транскрипции), правда, называя этот феномен разными терминами10 .

Физиолог А.Г. Зусмановский (Ульяновск) прямо кладет его в основу своей эволюционной концепции. О ней мне уже приходилось писать11 , а сейчас добавлю, что эта концепция являет собой самую детальную из известных мне попыток сочетать современный ламаркизм с иными воззрениями – дарвинизмом и экологическим эволюционизмом (равно как в книге Гродницкого дарвинизм сочетается с номогенезом и жоффруизмом). Достоинство таких попыток в том, что они расширяют кругозор, непозволительно урезанный за сто лет господства дарвинизма, а недостаток – в том, что все эти попытки сосредоточены, как и в случае с дарвинизмом, на объяснении, в то время как вопросы проверки и практического применения эволюционных концепций даже не ставятся.

В своей новой книге «Биоинформация и эволюция» А.Зусмановский использует все те данные генетики, о которых мы говорили выше, а кроме того, привлекает сведения из других разделов биологии. Как и все (известные мне) физиологи, детально разрабатывающие идею эволюции, он по сути является ламаркистом, так что подзаголовок книги: «правы и Ламарк, и Дарвин» (вероятно, навеянный книгой Стила с соавторами), не вполне соответствует ее содержанию – за Дарвином правота признается небольшая.

А именно, подчеркивается (и принимается) ламарков элемент во взглядах Дарвина, но сами его – Дарвина – взгляды автор признает верными лишь с позиций XIX в. – в наше же время следует переосмыслить принцип естественного отбора. А именно, на первое место выходит понятие потребности, которое автор подробно обсуждает.

Потребность он определяет согласно физиологу П.В. Симонову (1987): «Потребность есть специфическая «сущностная» сила живых организмов, обеспечившая их связь с внешней средой для самосохранения и саморазвития, источник активности в окружающей среде». О потребностях как факторе эволюции писали Ламарк и многие другие. Из множества примеров, приводимых Зусмановским, упомяну один, молекулярный.

«Tripanosoma gambiense – возбудитель сонной болезни, которую распространяют мухи цеце. Популяция паразитов, несущих на клеточной оболочке поверхностный антиген, проникнув в кровяное русло животного, быстро пролиферирует [Размножается делением. – Ю.Ч.] несколько дней. Тем временем иммунная система хозяина расшифровывает структуру антигена и образует соответствующие антитела, убивающие паразита. Когда их популяция сокращается примерно в десять раз и более, у части особей как бы внезапно происходит мутация соответствующего гена, обеспечивающего образование нового антигена, не знакомого иммунной системе животного. Быстрое размножение паразитических микроорганизмов будет продолжаться до тех пор, пока животное не выработает соответствующий вариант антител. Подобные циклы могут повторяться многие сотни раз... Механизм смены антигенов трипаносомы включает направленную транспозицию мобильных генетических элементов в ген, кодирующий структуру антигена... В этом процессе нет места независимым модификациям. Всякая изменчивость прямо или косвенно мотивирована актуализацией какой-либо потребности и имеет отношение к ее удовлетворению».

Поясню: Зусмановский привел один из примеров (известных уже лет 20, но все еще загадочных) поразительно быстрой коэволюции животного и паразита, в котором изменчивость обоих явным образом направленна, и механизм которой известен – перемещение мобильных генетических элементов в рамках одной хромосомы и вне ее. Пафос автора – в указании на то, что эта изменчивость запускается возникновением потребности в ней. А загадочность (добавлю я) – в том, что поиск совершается столь быстро и эффективно: ведь к такой эволюции способны не только сложно устроенные трипаносомы, но и самые простые из организмов – микоплазмы.

Именно размышление над этой загадкой характерно для ламаркистов (и приводит их к открытиям), тогда как дарвинисты ее не видят. Они уверены – если что-то происходит, значит отбор это «что-то» умеет находить (чисто религиозная позиция, уподобляющая отбор всемогущему Богу). Однако исторически сложилось, что господствуют пока что дарвинисты, поэтому никакое открытие не может быть признано сообществом, прежде чем ему не будет найдено толкование в терминах дарвинизма (отсюда и «Дарвинов микрокосм» Тонегавы). Это сильно тормозит развитие науки (по Голубовскому, лет на 20, а по-моему – гораздо больше).

Естественный отбор имеет, по Зусмановскому, две формы (или, если угодно, два аспекта). Физиологический отбор – это итог совокупности удачных действий организма, позволивших ему удовлетворить свои потребности и, в частности, оставить потомство; т.е. то самое, что выше было обозначено как положительный отбор. Экологический отбор – это отстранение от размножения тех, кто не сумел найти удачных действий. Смешение этих двух форм обеспечило дарвинизму незаслуженный успех, и дальнейшее развитие эволюционизма требует ясного их различения, хотя действуют они нераздельно. Поясню сказанное.

Помню, как сам я лет 35 назад понял: если принять отбор ненаправленных вариаций в качестве единственного движущего фактора эволюции (а учили нас, да и сейчас учат, именно так), то налицо парадокс: фактор конкретно действовал только на тех, кого нет (кто не оставил потомков), а все те, кто есть, являют собой итог одних лишь ненаправленных толчков в разные стороны, имевших место от начала жизни до сего дня. То есть все утверждения, что отбор действует направленно (в частности, признание «формообразующей роли естественного отбора», см. п. 2) являют собой словесную ловушку, самообман: в опытах и в наблюдениях показано только, что направлен отрицательный отбор, а нас учат, что существует и к тому же направлен отбор положительный (который возникает, как мы видели, лишь в узком классе условий). Это «открытие» привело меня в растерянность.

Вскоре я узнал, что ловушку видели все, кто хотел и умел видеть, отчего в дарвинизме всегда присутствовало течение (идущее от Э.Геккеля), отрицавшее роль ненаправленных вариаций и утверждавшее, что отбору подвергается итог направленной изменчивости. Те же, кто не умел, торжественно погрязали в противоречиях, и в советских учебниках это погрязание именовалось (тоже торжественно) диалектикой познания. Геккелево учение всегда находилось на обочине эволюционной науки, ибо основную часть дарвинистов устраивала «диалектика познания»12 , а их противникам отбор вообще не был нужен. Итогом была полная бесполезность эволюционного учения (оно умеет лишь объяснять легкие примеры и ничем не может помочь в понимании реальных проблем), и оно постепенно ушло из науки, оставшись лишь как предмет преподавания. Да и тот понемногу уходит из западных вузов, как справедливо отмечает в своей книге Зусмановский.

Выход же, который предлагает сам Зусмановский: да, отбор действует, но все те, кто выжил, тоже подвергались направленному действию – действию актов поиска: «Таким образом, действие «физиологического» естественного отбора завершается элиминированием особей других видов, и это событие индуцирует действие «экологического» естественного отбора». Добавлю лишь, что вместо «других видов» иные авторы ставят слова «других рас», но суть та же.

Что же касается основной идеи дарвинизма – отбора малых ненаправленных вариаций, – то автор нигде ее не защищает (добавлю, что ее и нельзя защитить конкретными данными, поскольку все существующие примеры успешно действующего отбора относятся к достаточно крупным и легко заметным изменениям). Не защищает он и принцип конкуренции за дефицитный ресурс (из которого Дарвин выводил свое понимание отбора), хотя и упоминает его сочувственно. У Зусмановского, отбираются те, кто успешно действует, а плотность участников и ресурсы – частное обстоятельство.

В отличие от австралийских авторов, Зусмановский хорошо знает суть ламаркизма и посвятил основную часть книги именно анализу собственной активности особей как фактора эволюции. В предисловии он пишет: «В качестве элементарной единицы изменчивости принимается особь, осуществляющая генетический поиск способов удовлетворения актуализированных потребностей, главные из которых – существовать и размножаться» [выделелено мною. – Ю.Ч.]. Итак, собственная активность – это поиск способов удовлетворить свои потребности, задаваемые условиями существования (кроме условий окружающей среды, это еще и условия, задаваемые строением организма); а способы включают изменение как поведения (в том числе работы внутренних органов), так и наследственного материала (генетический поиск).

Существенным недостатком концепции Зусмановского мне видится его полное небрежение к морфологии, к ее собственным законам. (Строение организма для него всего лишь отражение набора функций.) Небрежения он не скрывает, но не видит в нем недостатка концепции, поскольку уверен, что никаких собственных законов морфологии не существует, что все закономерности строения организмов вытекают только из физиологии и экологии. Эта позиция стара, как сама биология, и столь же стара противоположная ей – что морфология имеет свои собственные законы, никак не сводимые ни к физиологии, ни к экологии, ни к каким-либо иным дисциплинам. Вступать в этот спор смысла нет, и повторю лишь, что здесь ламаркизм смыкается с дарвинизмом, но противостоит номогенезу.

Нынешний номогенез является основным компонентом эволюционной диатропики (от греч. диатропос – разнообразный13 ). Приведя один из ее главных тезисов («Разнообразие признаков плохо согласуется с идеей полезности всякого свойства»), Зусмановский пояснил его уже известным нам примером: никто не возьмется объяснять адаптивное значение различных форм листьев. Однако пример не убедил Зусмановского: «Но известны растения (например, стрелолист), имеющие строго специализированные листья для разных сред: воздушной, надводной, подводной. Понятно, что образование этих форм обусловлено механизмом генерации серийного разнообразия с последующим взаимодействием физиологического подкрепления и естественного отбора».

Да, это может быть верно, только никто не решится утверждать, что форма кленового или дубового листа сложилась таким же путем. Подходящий для данной теории пример (стрелолист) тонет в море неудобных. (В подборе удобных примеров всегда упрекали дарвинистов, и ламаркисты, оказывается, попадают в ту же западню.) Еще важнее, что «механизм генерации серийного разнообразия» Зусмановским назван, но никак не исследован – автору это неинтересно. А для номогенетика в таких механизмах и состоит главный смысл.

Различие взглядов носит здесь мировоззренческий характер, на что указал в начале книги сам Зусмановский. Он напомнил признание А.А. Любищева, который писал А.Г. Гурвичу: «Вы по натуре физиолог, относящийся к систематике и морфологии с «нескрываемым омерзением»... Я же прежде всего систематик и не скрываю своего равнодушия к физиологии». Увы, далее Зусмановский попросту встал на позицию Гурвича, хотя очевидно, что работающую теорию эволюции сможет построить лишь тот, кто встанет выше таких антипатий.

Первый шаг в этом направлении виден у Гродницкого, но он понимает ламаркизм слишком узко. Мы еще вернемся к этому кругу вопросов в п. 10.

На сегодня наиболее эффектным и в то же время загадочным механизмом генетического поиска считается редактирование РНК. Так называют феномен направленного (не вполне случайного) изменения текста РНК в ходе транскрипции или после нее, но до сплайсинга14 . Редактированию подвергаются как информационные, так и рибосомные, и транспортные РНК многих организмов. Недавно об этом вышла книга: Дейчман А.М. Редактирование РНК (М., 2001).

В одной из упомянутых в п. 4 статей, посвященных критике центральной догмы, написанной хлестко, в форме пародии на фанатичную защиту догмы (например: данных о том, «что информация, определяющая последовательность аминокислот в белках, может передаваться от белков в гены, не было и нет. И никогда не будет!»), в качестве самого сильного удара по догме приводится именно феномен редактирования РНК (разумеется, этот удар никак не критикуется, ибо сама идея критиковать догму еретична и должна возмутить правоверных). В этой статье (ее автор – биохимик В.В. Вельков, г. Пущино) написано: «Редактирование РНК – это когда благодаря действию особого белка (фермента эдитазы) в матричной [информационной. – Прим. ред.] РНК некоторые нуклеотиды определенных кодонов модифицируются (дезаминируются) так, что при трансляции кодируют уже другую аминокислоту. Ну чем не крах центральной догмы?! Более того, есть и другой тип редактирования РНК, когда в ее четко определенные места встраиваются и/или удаляются (за счет специальных гидовых РНК – guide RNA) дополнительные нуклеотиды. И только после этого в РНК образуется информация, кодирующая белок. Это – открытая рамка считывания!»

Уже без всякой пародии ту же тему в той же подборке развивает биоматематик Л.А. Животовский (кстати, редактор перевода книги Стила и др., за что ему большое спасибо). В статье «Ламарк был прав» он описывает «РНК-редактирование, в процессе которого в информационной РНК некоторые нуклеотиды вырезаются и заменяются другими», и замечает: «В результате этого на измененной РНК синтезируется «правильная» аминокислотная цепь, которая не могла бы быть получена, не будь перед этим вырезаны «неверные» нуклеотиды. Но как ферменты узнают, какие нуклеотиды «те», а какие «не те» в генах развивающегося зародыша? Должна быть какая-то информация о «правильном» белке, по которой редактируется РНК».

В самом деле, должна. И хотя мы ничего еще о ней не знаем, но сама постановка вопроса ясно указывает на ламарковский характер эволюции (в том смысле, что активность особи есть фактор эволюции), хотя бы в той мере, в какой она идет путем изменения пути развития зародыша.

Главным же ударом по догме раскрытие феномена редактирования РНК стало вот почему: если теперь и можно говорить о главной молекуле, то ею оказалась не ДНК, а РНК. Она играет центральную роль во всех клеточных процессах, в том числе и в записи новой информации на ДНК; в то время как сама ДНК инертна и потому удобна для хранения (и передачи) наследственной информации. Эту функцию РНК тоже умеет выполнять, но в наше время выполняет редко (в некоторых вирусах): именно из-за отсутствия инертности РНК – плохой хранитель.

От догмы не осталось (вне ее самого узкого смысла) ничего. В качестве руководства к действию лучше принять другой тезис: РНК служит для синтеза белка и других РНК, а также для направленного изменения ДНК, причем все три процесса производятся белками, а ДНК служит почти всегда только для длительного хранения наследственной информации. (Редкое исключение – нематричный синтез ДНК.) Направленные изменения ДНК содержат элемент случайности, но не являются чисто случайными. Наоборот, ошибки копирования чисто случайны и заметной роли в эволюции, вернее всего, не играют.

10. Ламаркизм и номогенез. Итог

Итак, тезис «правы и Ламарк, и Дарвин» можно признать верным лишь с добавлением: «но в неожиданных смыслах». Ламаркизм и дарвинизм действительно отражают разные подходы к единому процессу эволюции, но сторонникам первого надо признать факт случайности (как самого наследования, так и его полезности для выживания носителей новых качеств), а сторонникам второго – наоборот, резко сузить круг ссылок на случайность (и вовсе отказаться от идеи накопления мелких изменений как способа создания нового). И обоим пора признать, что они оперируют не с кашей бесформенных изменений, а с ограниченным набором возможностей, т.е. признать некоторую правоту номогенеза. Об этом безуспешно спорили на протяжении всего ХХ в., и лишь к его концу наметился полезный сдвиг в казалось бы безнадежном упрямстве спорящих: оказалось, что каждая сторона имеет за собой какую-то правду.

Наоборот, никто в ХХ в. не возражал, что изменение зародыша важнее для эволюции, нежели изменение взрослого организма, однако все три упомянутых учения фактически рассуждали об эволюции как цепи взрослых форм. Жоффруизм был забыт почти всеми и выплыл из забвения лишь в 1990-е годы.

Обычно говорят о необходимости «синтеза учений», но мне задача видится иначе – надо строить работоспособную теорию, т.е. теорию, дающую практические рекомендации; а уж что в ней окажется от прежних учений, выяснится по ходу дела.

Полтораста лет назад, когда идея эволюции входила в сознание ученых, в науке царили механика и статистика, поэтому природа (и государство) мыслилась как совокупность машин, как равновесие средних величин, а историческое развитие – как удачное совпадение случайных движений и как итог конкуренции. Наоборот, инициатива организма (и изобретателя) выпадала из внимания исследователей, поэтому ламаркизм оказался не у дел. Хотя авторы, не видящие роли инициативы, делали излишний упор на конкуренцию всегда, но 100–150 лет назад состояние общества способствовало долгому успеху их взглядов.

Ныне впереди оказался ламаркизм15 , и произошло это благодаря успехам молекулярной генетики: место старого сомнительного понятия «упражнение-неупражнение» занял известный всем молекулярным генетикам тезис: «Кто не работает, того едят», дополненный идеями стресса и генетического поиска. Однако успех ламаркизма будет усвоен практиками лишь тогда, когда им станет ясно, что новое создается не случайностью, а инициативой, что конкуренция может лишь помогать (а может и мешать) распространению нового.

Вторым видится мне номогенез: благодаря успехам морфологии – прежде всего морфологии растений и цитологии (морфологии клетки), а отчасти и морфологии животных – мы знаем, что разнообразие форм упорядоченно, что, как правило, его элементы вполне обозримы, а необозримо лишь множество комбинаций элементов. Подробнее смотри в уже упомянутых работах по диатропике.

Мне представляется несомненным, что генетический поиск приводит к нахождению новых путей развития, а само развитие состоит в достижении одного из возможных устойчивых состояний, позволяющих удовлетворить новую потребность; такое состояние является объектом отбора – вот на сегодня формула, соединяющая ламаркизм, жоффруизм, номогенез и дарвинизм. Называть ли это синтезом – дело вкуса, но я бы предпочел не называть: от дарвинизма взято мало, да и жоффруизм потерял один из основных своих тезисов – прямое влияние среды на изменение зародыша. Что касается ламаркизма и номогенеза, то их общая установка (тенденция к прогрессу) пока остается невостребованной, а без понимания прогресса любая теория эволюции останется описанием частностей, как то произошло с дарвинизмом. Впрочем, о прогрессе, как и об эволюции экосистем, говорить надо отдельно.

Разумеется, прежние учения надо иметь в виду (чтобы не повторять прежних ходов мысли и прежних ошибок), но они не должны ничем нас сковывать, не должны тормозить развитие науки.

Примеров такого торможения множество, и я укажу только на упомянутую в п. 6 селекцию клеток, подвергшихся гипермутагенезу: вместо исследования ее механизма (что было бы очень важно и для теории, и для практики) ученые удовлетворились ссылкой на «конкуренцию за антиген». Нигде в биологии ссылка на неизученное явление не принимается в качестве научного аргумента – нигде, за исключением тех случаев, когда ссылаются на принятую догму.

Как видим, недавние открытия многое прояснили и во многом подтвердили догадки Ламарка. Однако главные эволюционные открытия еще впереди. В качестве примера обращу в заключение внимание читателей на обложку моей книги, где изображен скелет мезозойского ящера, перечеркивающий заглавие – в самом деле, ни одна теория не может сказать о нем ничего вразумительного.

Это морской ящер Tanystropheus, «один из самых причудливых среди архозавров (а может быть, и вообще среди пресмыкающихся) ... которого называют жирафошеим ящером» (В мире науки, 8/1989, с. 45-46). Имея туловище и лапы вполне наземного облика, он жил в воде – по той простой причине, что на суше не смог бы даже ползать: из общей длины тела (4, 5 м) на туловище пришлось всего 18%, остальное составляли хвост и, главное, шея. Она была почти втрое длиннее туловища, но включала всего 9 позвонков. Столь гигантские позвонки не давали ящеру возможности поднять голову, хоть та и была крохотной. Как ни удивительно, эти странные создания были многочисленны и просуществовали долго.

Палеонтологи, к их чести, не хотят придумывать этому облику «пользу»: «Трудно допустить, что непомерно огромная шея давала Tanystropheus какое бы то ни было преимущество. Напротив, по нашему мнению, эти животные просуществовали миллионы лет не благодаря, а вопреки своим длинным шеям».

Но если не польза, то что? Ведь не только научная, но и религиозная позиция исходит из того, что каждый организм устроен разумно. Тут и религия не помогает (если, конечно, не брать в расчет древних богов, которые любили забавляться; но в них давно никто не верит). Это, однако, тоже тема для отдельного разговора.

1 Те, кто захочет узнать о современном ламаркизме больше, могут обратиться к статьям: Чайковский Ю.В. Ламаркизм умер – да здравствует ламаркизм // Вопросы истории естествознания и техники, 2002, № 3; Чайковский Ю.В. Иммунитет и эволюция: не впасть бы в другую крайность // Вестник Российской АН, 2003, № 3; и к новой книге: Чайковский Ю.В. Эволюция. Книга для изучающих и преподающих биологию. – М., 2003. В этих работах приведены также ссылки на соответствующие научные источники.

2 Чайковский Ю.В. Эволюция. Часть 4 // Биология, № 22/1997.

3 Чайковский Ю.В. Эволюция. Часть 5 // Биология, № 43/1997, п. 9.

4 Биология, № 43/1997, п. 2.

5 См.: Чайковский Ю.В. Эволюция. Часть 5 // Биология, № 43/1997, п. 12.

6 Химия и жизнь, №2, 4/2003, обещано продолжение.

7 Дьяков Ю.Т., Багирова С.Ф. Что общего в иммунитете растений и животных? // Природа, № 11/2001.

8 Вот Родос, тут прыгай! (лат.). Слова из басни Эзопа «Хвастливый пятиборец» (он хвастал, что на острове Родос прыгал дальше всех). В переносном смысле: вот тебе все нужные условия – покажи, что ты на самом деле можешь.

9 Не путать с термином «положительная/отрицательная селекция Т-клеток в тимусе», применяемым для различения двух разных типов выбраковки клеток в системе контроля тканевой совместимости (Ройт А. и др., с. 225). Стил же различил положительный отбор, т.е. колоссальное размножение, и отрицательный отбор, т.е. полное отстранение от размножения (выбраковка).

10 Другой формой генетического поиска следует считать редактирование РНК – об этом см. п.9.

11 Биология, № 46/2000; Биология в школе, №1/2001.

12 См. Чайковский Ю.В. Эволюция. Часть 3 //Биология, № 5/1997, п. 7; о диалектике как способе подтверждать свое убеждение, пришедшем в европейскую науку из античности через христианское богословие, см. Чайковский Ю.В. Античная философия как общеобразовательный предмет // Вопросы философии, №9/2002. Этот способ свойствен и советскому марксизму, и западному позитивизму.

13 См. Чайковский Ю.В. Элементы эволюционной диатропики. – М., 1990; а также: Эволюция. Часть 6.//Биология, № 28/1998.

14 Сплайсингом именуется сборка гена (осмысленной цепи иРНК) из фрагментов (экзонов), оставшихся после вырезания из РНК-предшественницы некодирующих фрагментов (интронов). Та часть иммуногенеза, которая протекает на уровне РНК, тоже является формой редактирования РНК.

15 В том смысле, что он предлагает новые решения и ставит новые вопросы. В смысле же господства в сообществе впереди по прежнему идет дарвинизм.